聚焦单元作业设计 赋能学生量感培养

作者: 袁飞燕

教材根据学生的年龄特征和生活经验,按逐级递进、螺旋上升的原则,将“测量”的教学划分为几个阶段,让学生“拾级而上”,在循序渐进中学习新知,不断形成量感。在教学中,教师要从整体着眼,开展单元整体作业设计,不断开阔学生的学习视野,让量感自然孕育,发挥作业的育人价值。“测量”单元属计量范畴,比较系统完整地学习常用的长度单位和质量单位,是培育学生量感的重要载体。“量感”作为核心素养,它是隐性的,需要学生不断地去顿悟,是一个漫长积淀的过程。在教学中,从长度的测量开始,到面积的测量,再到体积的测量,都需要让学生理解度量单位不断累加的过程。这样,既保持了量感形成的内在规律,也有不同阶段发展量感的特性所在。基于此,教师需要在把握量感内容学习递进层次和逻辑关系的基础上,构建丰富多样的作业模块。

一、补充综合作业,串联知识脉络

作业的内容应具有生活性。学习完长度单位之后,必须适时地温故知新,引导学生回顾梳理,结合学生身边的物品,具体的情境,利用生活中关于测量、路程等问题,让学生选择合适的长度单位,将长度单位进行串联,形成新的数学知识结构。需要注意的是,教师不仅应该根据知识维度、认知维度对作业进行排序,还应该整合关联度紧密的若干目标,设计具有一定综合性的作业,打通知识之间的经脉,有效促进学习的迁移。

【作业一】综合作业:常见单位的辨析

1. 设计一份数学“病历卡”,搜集日常学习中常见的关于测量知识的错题。

2. 画一个关于“测量”的思维导图,沟通知识之间的内在联系。

3. 制作一张数学手抄报,用自己喜欢的方式来整理学过的“测量”知识。

4. 写一篇数学日记,记录“测量”在生活中的应用。

这样的作业设计,让学生对时间单位、长度单位、质量单位能综合应用。学生搜集错题,自主诊断,让他们养成了自我反思的习惯;学会自主整理知识的方法,形成数学知识网络图,在对比与修正中,形成核心素养;学生撰写数学日记,架起了语文和数学学科的桥梁,在理解数学知识的同时渗透人文素养,启迪学生自主创作数学小论文。

二、增加体验感知,丰富具身经验

课堂上,虽然教师也会让学生进行一些体验,但量感的形成,是需要建立在对大量现实物品的感知、体验的基础上的,课堂上的体验对于学生来说还是远远不够。由于学生个体差异和经验限制,并不一定都能在完成书面作业时顺利地联结和沟通。因此,在认识千米后,很有必要设计具有数学实景的实践性作业,让每个学生结合自己生活中的真实场景,用时间、步数等多维度去体验1千米的长度,在辨析不同情境的单位使用中,获得时间、步数、路程之间的倍比关系,更好地形成1千米的量感。

【作业二】实践作业:长度单位的应用

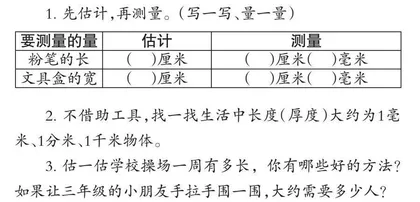

1. 先估计,再测量。(写一写、量一量)

2. 不借助工具,找一找生活中长度(厚度)大约为1毫米、1分米、1千米物体。

3. 估一估学校操场一周有多长,你有哪些好的方法?如果让三年级的小朋友手拉手围一围,大约需要多少人?

这样的实践性作业,给了学生量感形成的充足“渔场”。学生在估测和测量中,掌握度量的方法,形成了度量的意识。学生能选取不同的参照物,得出几百米、几千米这样的长度认知,通过对长度单位表象的感知,进行正确的推理,积累估测及测量经验,感悟数学与生活的联系。

学生在估一估操场的长度时,多采用了计步法或计时法,估计的结果与实际很接近。但是在推理需要多少个小朋友围操场一周时,却出现了偏差。可见,学生的“以小估大”的推理能力还需加强。

三、融合个性探究,弥补教材缺失

学生出去旅游也坐过高铁、飞机,但是对1小时能行驶多少千米没有感觉。课堂上,即使直接告诉学生数据,学生依然会因为没有深刻的对比体验而容易遗忘。因此,可以通过“假期计划”“我的出行我做主”等个性化探究作业,对教材内容进行合理补充,让学生更深入地去了解相关知识。

【作业三】个性作业:选择出行方式

1.十一假期,几个好朋友在讨论他们的假期计划,你能帮他们分析一下,选取什么样的出行方式吗?为什么这样选?

小明:我先去找小丽,她家离我很近,大约只有300米,我决定( )。

A.坐公交 B.步行 C.乘飞机

小丽:然后我们一起去一个景区玩,我用手机查了地图,离我们有10千米,我们可以选择( )。请你说一说为什么这样选?

A.坐出租车 B.步行 C.坐高铁

小聪:我要去姥姥家,不能和你们一起去了。姥姥家在杭州,离砀山大约有700千米,我们全家人打算一早就去( )。

A.骑车 B.坐公交 C.坐高铁

2.我的出行我做主

这样的作业设计,重在培养学生的估测能力,让学生能够根据生活经验,选择合适的出行方法,体会数学知识的应用价值,引导学生说一说为什么这样选择,关注参与度,跟踪学习过程并及时做出评价。在估测长度时,学会把估计的结果和实际测量结果进行对比验证,提高解决问题的能力。

四、设计弹性作业,渗透度量思想

教材中的练习素材大多是以简单的测量、单位换算、简单的计算为导向,缺少能体现学生的自主选择、自主创造环节。形式单一的作业,容易引发学生的“视觉疲劳”。设计不同层次的作业,能够满足学生的学习需求,实现差异化的发展。

【作业四】弹性作业:毫米的认识

出示三种不同的测量铅笔的方法,一星级的是铅笔的一端和零刻度对齐,二星级是铅笔的一端和整厘米数对齐,三星级难度提升,两端都不对齐整厘米数。根据个体差异设计难易有别的作业,建立厘米、毫米的表象和关系,渗透度量的思想。

五、重视“长程”作业,提升学生量感

长程作业,就是在比较长的时间内完成的一项主题式作业,让学生长时间去思考一个问题,充分经历研究的过程,形成数学核心素养。笔者设计了“1千米有多远”“1吨有多重”的长程作业,不断丰富学生的量感。

【作业五】长程作业:研究1千米有多远,研究1吨有多重

长度单位“千米”和质量单位“吨”,这些计量单位虽然在生活中常见,但对孩子来说,依然显得抽象,不能靠一朝一夕就能完成。为了更深层次地让学生对1千米有多长、1吨有多重有深刻的认识,一定要让学生亲自去尝试,在亲身感受中去想象和推算,让学生在两周内完成。在作业完成后,教师组织学生展示实践过程,集体交流讨论,在辨析和评价过程中,建立量感。

在单元整体设计视角下,以“测量”单元为核心概念与学习目标,统摄学生的学习活动,前可联结长度、质量的测量,后可延续面积、体积的测量等内容。这样,让学生更好地经历测量的实践过程,让学生在具身体验中积淀量感。

笔者将学习看作一个对接已有经验、融合书本知识、拓展思想方法的意义建构过程,那么作业无疑是其中的重要组成部分。创新作业设计,进行“测量”活动的统整,形成了整体结构。这样,丰富了测量体验,优化了测量方法,有效促进了量感的形成和发展。基于单元整体的作业设计与实践,改变了原有单一碎片化的作业内容,找准单元作业内容整合的契合点,让量感在学生的作业中“落地生根”。