“9加几”教学建议

作者: 张林娟

“9加几”是数学人教版新教材一年级第五单元“20以内的进位加法”第1节的教学内容,其意图是掌握9加几的进位加法的计算方法,能熟练地口算9加几的进位加法;理解用“凑十法”计算9加几的过程,并能正确计算,为学生打下脱离实物通过思考算出得数的基础;初步学会用加法解决简单的实际问题,体会所学知识与现实生活的联系以及学习该知识的必要性。现将该内容教学作如下建议:

一、创设情境,鼓励学生独立思考,寻求解决问题的方法

1. 读教材,理解题目意思,列出正确算式。9加几的教学是教材第88页运动会情境图内容之一,教学时,建议用多媒体呈现主题图,并用语言描述,吸引学生进入运动会现场,先整体感受运动会的热烈气氛,再引导学生对每个活动项目进行深入观察。建议利用多媒体采用局部放大的方式,按一定的顺序从不同的角度逐一观察,最后观察数饮料的情境,引导学生读图(提醒学生认真观察,数出箱子内、外饮料的盒数,不能忽略箱子外小朋友手里的那盒饮料),说说从图中发现了哪些数学信息,需要我们解决什么问题,最后让学生将条件和问题连起来完整地说一说,再独立思考用什么方法解决,怎样解决。教师巡视并复述:箱子里面有(9)盒饮料,箱子外面有(4)盒饮料。要我们解决一个什么问题?这里“9+4=”表示的意思是什么?引导学生明白算式“9+4=”在这里是求饮料的总数,表示把箱子内与箱子外的两部分饮料合起来。

2.探究9+4的计算方法。教师用多媒体出示算式:9+4= ,引导学生思考——你能算出9+4的得数吗?你是怎样想的?请同学们认真思考后把你的方法与同学们分享。教师巡视,对有困难的学生作适当引导,重点引导学生用不同的方法计算,在了解学生已有知识经验和方法的基础上,教师有序反馈。

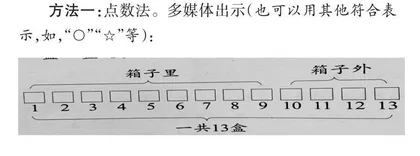

方法一:点数法。多媒体出示(也可以用其他符合表示,如,“○”“☆”等):

利用数形结合,按照从左到右的顺序一盒一盒地数,1、2、3、4……8、9、10、( )、( )、( ),一共13盒(或一边数一边作标记)。数数时要注意方法,要做到不重复、不遗漏。

方法二:接着数。先数箱子里的9盒,接着数外面的:10、( )、( )、( ),一共( )盒;提醒学生注意,接着数从大数开始接着数比较简便,9和4,9大,就要从9接着数,9前面的数不用数。引导学生发现,点数法和接着数不适合数量较多的计算。

方法三:凑十法。凑十法是本节的教学重点,也是教学难点。教学时,要用多种方式帮助学生理解和掌握“凑十法”算理。在教学“凑十法”之前,可以和学生一起回顾:9+( )=10、8+( )=10、7+( )=10、6+( )=10、5+( )=10、4+( )=10等,然后再针对不同层次的学生采用不同的拆数策略,只有在学生熟练地掌握数与数之间重要联系的基础上,才能在计算中达到灵活应用。如安排5=4+1=10-5=3+2、6=10-4=3+3=4+2=5+1、7=10-3=6+1=5+2=3+4、8=10-2=7+1=6+2=5+3=4+4等训练,这既能为正确运用“凑十法”做好准备,同时还培养了学生思维的灵活性,培养学生的数感。

师:谁来说说你又是怎样计算“9+4”的?(教师指名引导用“凑十法”计算的学生来回答)箱子里面有( )盒饮料,拿( )盒放进箱子里面凑成10盒,箱子外面还剩( )盒,10盒加( )盒得( )盒。

教学时可以用直观的实物模型进行教学。如,用格子图和圆片表示:

也可以用小棒表示:

9+4=13把9加几的算式转化为10加几来计算,体现的是转化思维。它把陌生的、未知的、复杂的问题转化成了我们熟悉的、已知的、简单的问题。

教师引导学生小结:用“凑十法”计算9+4,先将(4)分成(1)和(3),再把9和(1)相加得10,最后用所得的结果10加(3)得(13)。也可以先将(9)分成(6)和(3),再把4和(6)相加得10,最后用所得的结果10加(3)得(13)。

方法提示:在进行加法计算时,先把一个数(一般分较小的数,也可以分较大的数)分成两部分,把其中的一部分与另一个加数凑成10,再与这个加数的剩余部分相加,这种方法就叫“凑十法”。

刚才同学们有的用点数法,有的用接着数,有的用“凑十法”来计算9+4,同学们还有其他方法吗?我们认真观察算式,算式中加数“9”最接近整数“10”,我们可以把9看作10,10+4=14,多加了1。再把多加的1减去,14-1=13。我们把这种方法叫作“凑整法”。

板书:方法四凑整法。凑整法的认识,主要是为今后学习100以内的进位加法做准备。

规范解答:9+4=13(盒)。

方法巩固:引导学生独立完成教材第89页“练一练”的第3题,让学生通过观察点子图,动手分一分、圈一圈,完成计算,发现规律:9加几(10以内,0除外)的得数,十位上的数都是1,个位上的数比几少1;少的1,其实是拿去与9凑成10了。

归纳总结:运用“凑十法”计算9加几要分三步进行,一拆:把较小的加数拆成1和一个数,如,9+6,把6拆成1和5;二凑:将拆出的“1”和9凑成10;三加:10加拆后剩余的那个数,即10+5=15。9加一个数的简便算法也可以理解成:一个数分成1和几,结果就等于十几。如9+7,7分成1和6,结果就等于16。

二、实战练习,熟练掌握9加几的算法,提高运算技能

1. 选择适当的学具,突出“凑十”的价值。在学生初步掌握了9加几的计算方法后,教师让学生选择合适的学具,动手操作,通过摆一摆、分一分、圈一圈、算一算、说一说等方法,突出“凑十”的价值。如第89页“做一做”第1题的练习,教师放手让学生动手操作,从而体会学习的乐趣。

2. 通过对比,突出“凑十”的具体方法。“做一做”的第2题安排的三组算式:

9+1+4= 9+1+6= 9+1+8=

9+5= 9+7= 9+9=

教师要引导学生认真对比,找出每组算式的异同,让学生独立思考,认真完成,在突出“凑十”的具体方法的基础上,自己构建“凑十法”的数学模型。

3. 自制道具,激发学习兴趣,提高学生的计算能力。教材第89页“练一练”的第1题是9分别与0到10的数相加,这11个数随机出现,没有顺序排列。教学时,可以让学生自制道具,在纸条上挖开一个能露出一个数的小孔,用这张纸条将与9相加的数遮住,再不断拉动纸条,分别写出用9与露出的数相加算式并计算出结果。

4. 从不同角度读图,培养学生的发散思维。“练一练”的第3题是以蜜蜂采蜜的情境呈现的一道看图写算式的开放题,题里蕴含的数学信息较为丰富,教学时,要让学生弄清图意,先把自己看到的信息说一说并记录在图里,再根据图意提出不同的数学问题,将算式填完整。

5. 增加课程外知识拓宽学生知识面。每年的3月12日是我国的法定植树节,树木可以美化我们的家园,使我们的生活充满绿色,它可以净化空气,改善环境,我们应该积极参加植树活动,爱护树木,让我们的家园更绿、更美。请认真观察同学们植树的情境,说说有哪些数学信息,再提出两个不同的数学问题,写出两道关于9的加法算式,再用你喜欢的方法算出得数。

三、精讲疑难,提升解题能力

在学生熟练掌握9加几的进位加法后,教师要引导学生解决与9加几有关的疑难知识,培养学生清晰的除疑思路,化疑难为容易。疑难点:利用推理法比较大小。

教材“练一练”第4题:在○里填上“<”“>”“=”。

9+5○15 9+3○12 9+10○20

9+8○16 9+6○16 9+9○17

思路导航。线路一:先计算出○左边算式的结果,再与○右边的数比较大小,如第1个式子,先算出○左“9+5=14”,14<15,所以9+5<15。这条线路(思路)是最常走的“路”。线路二:利用推理法进行比较,如第1个式子右边的数“15=9+6”与左边的“9+5”比较,9+5<9+6=15,所以9+5<15。你喜欢走那条“路”呢?让学生用自己喜欢的方法独立完成余下的题目。教师巡视,对有困难的学生作适当引导。