初中物理跨学科融合教学的实践探索

作者: 葛长征 高博

《义务教育物理课程标准》(2022年版)指出跨学科实践内容的设计旨在发展学生运用知识分析和解决问题的综合能力。义务教育初中学段,物理和生物学在知识方法、实验理论、生活应用等方面具有较强的一致性和衔接性。因此,笔者认为在物理教学过程中,应充分考虑学生生物学知识及相关前概念的掌握情况,将两个学科联系起来进行教学设计,以跨学科的视角进行物理教学有一定的可行性。笔者以人教版初中物理教材第五章第四节“眼睛和眼镜”一课为例,详述如何以学科融合的方式进行物理教学。

一、教学设计与思考

(一)情境创设,引发跨学科思考

教学活动:(1)以生活实际情境引导学生观察并思考远近不同的物体;(2)要求学生简述生物学中“眼睛的构造”的内容;(3)结合物理课堂前置内容“凸透镜成像”,指出眼睛中各部位的作用。

提出问题:思考眼睛中的各部位相当于凸透镜成像中的哪些光学元件?

设计意图:教师首先从生活中司空见惯却鲜有人深入思考的观察远近物体的真实情境引入教学,抛出生活中的实际问题,旨在让学生从生活联系到物理。简答式问题的设计,既能锻炼学生的表达能力,又可联系生物学知识,引发学生跨学科思考。接着,教师又让学生结合“凸透镜成像”思考,进而培养学生的物理学科核心素养。

(二)科学探究,逐步达成融合

物理和生物学都以实验为基础,云南省初中物理学业水平考试中新的实验操作考试内容也对学生综合素养有较高的要求。那么,如何在短暂的物理课堂教学活动中有效提高学生的双学科实验水平,促进物理与生物学教学融合,是物理教师在教学设计中需要切实考虑的问题。于是,教师基于物理和生物学教学的综合要求设计学生分组实验,帮助学生在一节物理课中同时发展物理和生物学双学科核心素养,就显得尤为重要。

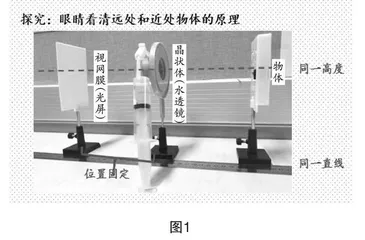

教学活动:教师把学生分成九组,每组都提供一个小蜡烛、一个水透镜、一个光屏、一个光具座,要求学生设计并完成实验。如图1,学生设计实验方案并进行探究:当眼睛从远看到近或从近看到远时(即物距增大或减小时),思考在不改变视网膜(光屏)到晶状体(水透镜)距离的情况下如何调节晶状体(水透镜)的厚度才能在视网膜(光屏)上再次呈现清晰的像?

学生分组实验得出结论:

(1)当物距变大时,要将水透镜中的水抽出一部分(晶状体变薄);

(2)当物距变小时,要向水透镜中注入一部分水(晶状体变厚)。

学生自主实验环节,教师作为教学活动的引导者,通过设问充分调动学生的主观能动性,如“本次实验中各实验器件可以类比为眼睛中哪个结构”“结合生物学人眼视物过程,探究水透镜应抽水还是注水”等,并让学生思考,在寻找清晰像的过程中,为什么不移动光屏的位置?

设计意图:虽然学生已经积累了相关概念,但由于在生物学课上学习“眼睛”时还未学习物理光学知识,学生的认知发展还停留在人眼成像模型阶段,无法深入理解人眼成像过程。而让学生通过分组实验探究,将人眼成像原理转化为实际光线经可变焦的水透镜成像在光屏上,可帮助他们基于生物结构建立物理模型,同时也把抽象的物理问题具体化,有助于促进学生思维素养的提升。

(三)情境再现,学科深度融合

在经历了生物结构跨物理模型理解人眼成像原理的实验探究后,学生求知欲高涨。这时教师应趁热打铁,循序渐进地引导学生进一步思考:如果人的晶状体和睫状体因为某些原因,失去调节能力且长期保持较厚或较薄的状态,会出现什么问题?如何才能改善这一问题?教师以设问的方式,让学生将理论知识联系生活情境,然后组织学生借助实验器材开展实验探究,解决实际问题。

教学活动:教师引导学生思考如果晶状体(水透镜)过薄或过厚,像的位置会发生什么变化呢?如何使像重新回到原位置(视网膜)上呢?

学生结合教师提出的新问题利用以上实验器材,以及一个凸透镜和一个凹透镜设计并进行实验。

学生分组实验一:当晶状体变薄后如何看清物体?

实验设计:先将水透镜调至适当厚度,在光屏上呈现清晰的像,然后将水透镜变薄,让学生通过实验寻找光屏上再次呈现清晰像的方法。

学生通过实验总结当水透镜变薄后可以用以下方法让光屏上再次呈现清晰的像:1.把物体放远一些;2.光屏远离透镜;3.向水透镜中注水使其变厚;4.如果物体、光屏、透镜都不动,再加一个凸透镜。

教师趁机诱导:我们的晶状体相当于水透镜,视网膜相当于光屏,两者在眼睛中是固定不动的;同时若晶状体失去调节能力,则不能变厚。那么我们如何看清物体呢?学生回答:1.将物体远离眼睛;2.带凸透镜矫正。

学生分组实验二:当晶状体变厚后如何看清物体?

实验设计:先将水透镜调至适当厚度,在光屏上呈现清晰的像,然后将水透镜变厚,让学生通过实验寻找光屏上再次呈现清晰像的方法。

学生通过实验总结当水透镜变厚后可以用以下方法让光屏上再次呈现清晰的像:1.把物体放近一些;2.光屏靠近透镜;3.从水透镜中抽水使其变薄;4.如果物体、光屏、透镜都不动,再加一个凹透镜。

教师趁机诱导:我们的晶状体相当于水透镜,视网膜相当于光屏,两者在眼睛中是固定不动的;同时若晶状体失去调节能力,则不能变薄。那么我们如何看清物体呢?学生回答:1.将物体靠近眼睛;2.带凹透镜矫正;3.将晶状体变薄(激光手术)。

设计意图:在本环节中,由于学生具有生物学相关前概念,故实验设计与探究的门槛并不高。通过实验,学生不仅亲自探究并解决了实际问题,还能将不同学科间的知识有效融合起来,形成了教育的闭环。该措施可以帮助学生提升“自我鞭策”和主动联系不同学科间内容的主观能动性。

二、教学成效和反思

1.教学成效

物理学习从来都不是灌输式的信息吸收,而是以旧知识为台阶的攀登和跨越,进而引发的知识结合和重组。学生亲历本节课探究学习的过程,就会将之前所掌握的生物学相关前概念与物理知识相结合,在实验的基础上,进一步发展生物学前概念,形成生物学和物理相结合的全新认知。在实验过程中不断思考也有助于学生物理核心素养的全面发展。

2.教学反思

“眼睛和眼镜”是初中物理光学部分结尾的内容,也是中学物理和生活联系紧密的内容之一。虽然知识本身难度不高,但学生能否熟练掌握本课理论联系实际的方法,是学习后续内容的关键。笔者认为,在本节课的物理教学活动中,有以下几个方面值得商榷:

1.在教学活动开始前,学生从实际生活和七年级生物学课程中积累了大量关于眼睛的常识和前概念,因此本节课的重点应落实在实验探究过程中。

2.虽然生物学中有相关的前置概念,但部分生物学教师在进行这部分内容的教学时并未涉及光的传播的原理。这一部分是物理教师需要补全的概念,不能一略而过。

本案例基于我的教学经验、教学思考及教学活动中的学生反馈而来。在授课过程中,从概念引发思考、从问题引出探究、从生活引入物理、与生物学相结合,都极大地促进了学生物理思维力及解决实际问题能力的提升,帮助学生发展物理核心素养。