在3D建模中实现初中信息科技课程的跨学科主题学习

作者: 刘谨

新课标下,跨学科主题学习,有利于培养学生运用多学科知识解决实际问题的能力,能促进学生不同学科知识的融合和系统化学习。根据这一指导思想,我结合初中七八年级学生的认知水平和我校学生实际,利用3D建模来开展跨学科主题学习活动。我通过互联网进行数字化学习与创新,引导学生对现实生活中的实物进行观察、分析,抽离出相关的几何模型,利用Tinkercad软件来实现3D建模。在此过程中,学生能对问题进行抽象、分解、建模,通过设计算法形成解决方案,按照设计方案,进行3D建模,打印3D作品。用网络查找相关知识,培养学生数字化学习与创新的核心素养,在设计方案的过程中,学生的计算思维能力得到了提升。在整个建模过程中,我以信息科技课程为主导,融入了语文、数学、历史、地理、美术等多学科知识,实现了信息科技课程的跨学科主题学习。

一、软件介绍

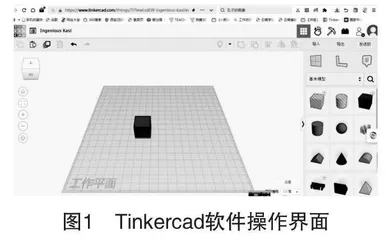

能进行3D建模的软件很多,有3Dmax、3Done、Tinkercad等,大部分软件操作较为复杂,不要说学生,就是作为专业信息科技教师的我也要花很多时间学习才能掌握,还有很大一部分软件受到计算机硬件环境的影响而无法应用。这些因素都对学生的3D建模跨学科主题学习产生了不利影响。Tinkercad是一款网页版在线建模设计软件,不受硬件环境的影响,只要能联网,在浏览器中输入网址:www.tinkercad.com,利用QQ邮箱就可以登陆,就能进行在线3D建模,如图1所示。它操作简单,学生可以利用系统提供的长方体、圆柱体、球体等一些基本的几何体,通过叠堆、合并、分解、文字的输入、几何体面的选择等,来实现3D建模。学生极易上手和掌握,花上2节课的时间就能够掌握其建模思路。现实中的大部分实物都能通过此软件来实现3D建模。

二、在3D建模中实现跨学科主题学习的策略

利用Tinkercad软件进行3D建模,“设计什么”是建模者难以下手的一个重要因素,如何在建模中实现多学科整合,更是值得我们研究的问题。通过对学生生活知识、学科知识、认知水平、生活阅历的深入研究,我认为可以从以下几个方面来开展3D建模,以及在建模中实现跨学科主题学习并最终落实学生的信息科技核心素养。

1.在日常生活用品中寻找建模原型,实现学科融合

入门级3D建模的主要意图是让学生进一步熟练Tinkercad软件的基本操作及建模的基本思路。我们可以从学生日常生活中的实物入手,如桌子、椅子、床、水杯等,通过对其观察研究并仿制,从而熟悉3D建模过程。在教学中,我先让学生对自己感兴趣的实物(原则是越简单越好)进行仔细观察,观察它是由什么几何体构成的,接着把它从实物中抽离出来,然后应用美术及数学知识将其呈现在纸上,接着进入Tinkercad软件进行建模。如一开始我们可以从床的设计入手,通过对实物床的抽离,可以把其看成是由一个长方体(床板)、四根圆柱体(床脚),以及半个圆柱体和一个长方体(床头)组合而成,如图2所示。

设计意图:在整个建模过程中,我们以生活实物为研究对象,通过观察研究,抽象出构成床的几何体,培养了学生观察实物,抽离实体的能力。在进行建模时,我们应用到了数学知识,如实物的长、宽、高比例,大小的调整,几何体的堆叠等,还应用到了美术知识,实现了以信息科技为主体的多学科整合。

2.以学习生活为主题寻找建模原型,实现学科融合

在每天的学习生活中,学生都会遇到一些问题,容易引起思想与情绪的波动。针对这些问题,教师可以引导学生以学习生活为主题,开展3D建模,如从励志学习、鼓励阅读、珍爱生命、保护环境、克服困难等方面来进行跨学科主题学习。确定了设计主题之后,教师可以引导学生去一些主题公园寻找创作灵感,寻找建模的原型。找到之后,教师再引导学生利用网络查阅资料去收集与这一主题相关的素材,如名家名言,相关的图形、图案等,为后面的建模进行资料的准备工作。

例如,我们可以制作以砺志学习为主题的课桌摆件“好好学习,天天向上”3D模型。在生活中,我们经常去公园、风景名胜区游玩,这些地方常有印了字的石头来突出其主题与文化氛围。我以此思路来引导学生进行3D建模设计。我选定了毛泽东主席的名言“好好学习,天天向上”,然后引导学生在网络上查找关于此名言的书法作品。通过不断查找,我们选定了一幅最清楚的,利用https://www.xteach.net网站的魔术照片功能,引导学生把图片变成3D文件,导出此stl文件,作为一个重要的素材保存。此模型,我们需要用到两块石头,一块是底座,一块是竖石,把书法生成的stl文件导入,贴合到竖石上就可以完成建模。底座石头,可以用一个长方体来做。对于竖石,为了突出石头的不规则形状,我引导学生采用Tinkercad软件“基本模型”中的“Scribble”自由绘制出一个3D个性石头,通过角度的旋转,竖立于底座上。如图3,把书法素材导入此软件后,通过角度、大小的调整,学生可以把文字贴合在石头上,就此完成了这个主题的3D建模。

设计意图:在此过程中,学生首先要确定主题,主题确定后,构想一个实物来突出此主题,这就是模型的初态。利用网络等工具结合语文知识,教师引导学生查找突出这一主题的名家名言或生活谚语,利用相关软件处理后,把这一名言或图案转化成3D文件备用。在进行建模时,无论是底座,还是竖石长、宽、高,大小比例的设计,学生在考虑美感,整体比例的同时,还要考虑学校打印机打印实物的实际情况。此模型的设计融入了语文、美术、数学等学科知识。在建模过程中,学生围绕提出问题、研究问题、解决问题三环节来展开。

3.以校园文化为主题建模,实现跨学科主题学习

每所学校都有自己的校园文化,教师可以引导学生充分发掘自己所在学校的校园文化,以信息技术为基石,把校园文化和3D建模融合在一起,创作出有自己特色的校园文化3D打印作品。

例如,我校一进入大门,就有一座校园文化石,此文化石以“实”为主,充分体现了以“实”育人的理念。“做人:实实在在;做事:敦本务实;做学问:笃实好学;用知识充实人生”是文化石上的具体内容。我们可以以此为基础,利用3D建模,实现复制。确定创作主题后,我将学生分组,一组负责文化石各组成部分长、宽、高的实际测量,测算出模型的大小,以及各部分在整个模型中的占比;二组负责文化石草图的绘制;三组负责文化石上文字的制作;四组负责模型中树木与草地的单体3D模型的查找与制作;五组负责统筹整个建模过程。以实物为模板进行建模,学生更容易上手,更易激发建模兴趣。带领学生多方面观察、研究、测量、计算,准备就绪后,我引导他们在Tinkercad软件中实现3D建模,如图4所示。

在此主题学习中,学生小组合作,分工明确,以小组任务的圆满解决为目标,有序推进各自的工作,个人主观能动性得到充分发挥与展现,在成功解决各自任务的过程中,实现了自身价值。面对遇到的问题,小组成员共同探索、研究问题、查找资料、相互帮助。在此过程中学生应用到了数学、美术、语文等多学科知识与思维方式,实现了以信息科技为主体的跨学科主题学习。

4.以地方特色及风景名胜为主题建模,开展跨学科主题学习

每个地方都有自己的特色文化,独特的风俗习惯、特色建筑、风景名胜等都可以作为3D建模的元素。我引领学生充分发掘、观察、研究自己感兴趣且具有特色的东西,以信息科技为主,多学科知识相融合,实现特色3D作品的建模。为了让更多学生了解自己的家乡,宣传家乡,与新课标中的跨学科主题学习案例——“向世界介绍我们的家乡”相吻合,我设计了一节以土撑房为3D建模原型的主题学习活动。

城子古村,位于泸西县永宁乡,离我校1公里左右,我们有很多学生就是这个村子的。城子古村,因其独特的房屋建筑——土撑房而闻名,是我们向世界介绍自己家乡的一个生动的例子。

我带领学生到实地进行参观,充分抓住土撑房建筑的主要元素,从土撑房的实体中抽象出其基本的几何实体。通过初步测量,应用数学、美术知识,绘制出其模型草图。光有房子还不行,还要在房子的三个墙面上,渗透地方特色文化的内容,才能让人们一眼就看出其特点及所蕴含的文化。在左侧墙面上,我们输入“城子古村”标志。标志原为图片,学生需应用https://www.xteach.net网站的魔术照片功能将其处理成一个3D文件导入主模型中,贴合于墙面上,让人们一眼就能看出村落的名称。在右侧的墙面上,通过Tinkercad软件中“基本模型”的文字功能,我们输入此房屋的名称“土撑房”;在背面,输入“彝汉融合”。城子古村是彝汉两族人民长期杂居与相互融合历经数百年而共建的古村落,是民族融合的典型例子,如图5、图6所示。

此主题,学生经历了“实物→抽离出几何实体→绘制草图→素材收集与处理→Tinkercad软件建模→文化特色融入模型→3D打印”等环节。在此过程中,有小组的分工合作,有个人智慧与集体智慧的结合,充分体现了新课标要求的“从实际问题出发,从真实情景中来”,以及“做中学”“用中学”“创中学”的理念。这次主题学习活动以信息科技为载体,实现了数学、历史、地理等多学科的融合。

5.以中华传统文化为主题建模,实现跨学科主题设计

中华民族,历史悠久,文化灿烂。我们可以引导学生选择一个自己最感兴趣的内容来进行3D建模,在建模的过程中,学生更加深入地理解了中华优秀传统文化的内涵与外延,更能把自己的思想与理念融入作品中。在建模过程中,学生不仅加深了对文化的理解,还要把自己的所得所想,以3D作品的形式展现在人们面前,将建模提升到一个“知文化→思文化→表文化”的创意高度。

我以“端午创意文化笔筒”为主题,带领学生开展3D建模。此主题有四个教学目标:①加深学生对端午节传统文化的认识;②纪念伟大的爱国诗人屈原,引导学生阅读与理解屈原的诗文、名言,体会其伟大的人格魅力;③解决学生放笔的实际需求;④让学生掌握以跨学科为主题的3D建模的整个思路和过程;⑤落实学生的相关学科核心素养。

我们把笔筒设计成外方里圆的造型,内圆是笔筒的实用价值所在;外方是为了在四个面上融入端午文化这一主题。整个作品,既有实用功能,又有文化功能。

我引导学生把屈原的典型图片处理成3D文件贴合于正面,还把其最为著名的话语“举世皆醉唯我独醒,举世皆浊唯我独清”展现其上,让人一眼就能看出其文化主题及屈原伟大的人物形象。学生又把全国人民最为熟知的三个活动“喝黄酒”“包粽子”“赛龙舟”,以生动的图画、醒目的文字贴合在其他三个面上。设计模型与3D打印实体如图7、图8所示。笔筒长、宽、高的尺寸,文字的大小,图片的大小设置,图片的选择,造型的设计等都在引导、考量着学生对数学、历史、美术、道德与法治等学科的理解与应用能力,实现了以信息科技为主体的跨学科主题学习。

综上所述,学生可以从日常生活中、学习主题中、校园文化中、地方特色中、中华优秀传统文化中选取自己感兴趣的内容,借助3D建模平台,进行3D建模。在建模过程中,学生分工合作,收集、处理信息,理顺了从实物中抽离出几何体的建模思路,体验了借助信息科技解决实际问题的思维过程,实现了多学科的深层融合。3D建模主题学习提升了学生的审美理念,实现了多学科、多知识、多文化、多思维的深层融合,体现了新课标跨学科主题学习的理念,落实了相关学科的核心素养。