模拟情境下初中英语以读促说课型教学探索

作者: 刘学兰

受传统阅读模式和英语标准化测试的影响,现行初中英语阅读课设计多为读写结合、听读结合,这些方法在一定程度上锻炼了学生的听写能力,但学生无法用英语进行交流,英语学习停留在无声学习上。学生的听说读写能力发展不均衡,读写能力高于听说能力,学生说的能力远低于听、读、写的能力。在创造仿真可交际的语言环境中,开展读说结合活动是促进学生口语表达能力的有效途径。

一、以读促说教学理论依据

1.二语习得理论

20世纪70年代末80年代初,美国著名应用语言学家克拉申提出了当时最具影响力的第二语言习得理论(简称二语习得理论),该理论是指“在自然或指导的情况下通过有意识学习或无意识吸收掌握母语以外的一门语言的过程”(施良方,2008),而习得与学习假说是该理论的核心。该理论指出:需创设良好的英语语言环境,调动学生的学习兴趣;习得与学得相结合,提高语言输入的数量和质量。该理论强调了学习者掌握一门语言可通过语言输入,二语习得者则主要依赖于理解别人所说的话语。

2.信息加工学习理论

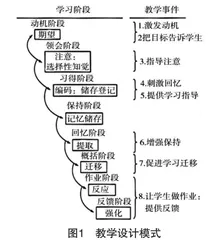

20世纪的美国教育心理学家罗伯特·加涅融合了行为主义学习理论、认知主义学习理论以及人本主义和格式塔学派理论,并创建了信息加工学习理论。这个理论将人视为信息处理的机制,将认知视为对信息的加工,并认为学习是通过习得和使用信息来实现的(林颖,2000)。信息加工理论强调学习是个体与环境相互作用的结果,并把学习过程分为八个阶段,分别是动机、领会、习得、保持、回忆、概括、作业、反馈。罗伯特·加涅根据学习阶段和教学事件的关系提出了教学设计模式(见图1),即每个学习阶段都能设有对应的教学事件,涵盖了激发动机、明确目标、指引注意、刺激回忆、提供指导、增强保持、促进迁移、提供反馈。

3.学习迁移理论

学习迁移是指学生利用已有的知识、经验、策略来对新知识的学习及新问题的解决产生影响。学习迁移有正、负迁移之分,一种学习加强另一种学习为正迁移。在教学过程中教师可以利用正迁移实现知识与技能的协同发展,多样设计教学活动,合理组织教材,选择恰当的教学策略布局课程。在阅读环节运用迁移理论指导学生挖掘语篇内涵,积累语言素材,在读后说的环节应用所学语言、篇章逻辑迁移拓展,建构主题语言框架。

二、模拟情境下以读促说课型的优势与意义

模拟一个可表达的真实语言环境中,学生的阅读可为“说”提供语言和感情的输入,“说”又为学生开辟了语言内化加工输出的新路径。合理的读说课型教学环节既能突破当前阅读教学的瓶颈,也能为教师提供一个阅读教学的新视角;而读后的口语输出活动不但促使学生将读中获得的认识、感受经过深入的思考和重新梳理整合,形成表达带有学生独有色彩的新认识、新思想的新篇章,从而提高阅读理解水平,增强学生敢于开口、用英语表达自我的信心。总之,将语篇阅读与口语表达有机结合,实现语言由输入到输出的过程,保证学生听、说、读、写能力的综合全面发展。

三、以读促说课型教学策略初探

1.设定模拟情境

为顺利开展各学习环节,教师可通过PPT、音频、视频等资源创设生活化情境,利用头脑风暴、游戏等活动,激发学生求知欲。在情境互动中导入课程主题,明确课程任务。学生激活已学知识,联系实际经验,开展读前口语活动。

[案例1]人教版七年级下册Unit 4 Don’t eat in class

本单元围绕规则这一话题,要求学生用英语谈论校规、家规。本课为该单元Section B的第二课时,在前面的课程中学生已经学到了校规和家规的句式表达,本课时语篇内容是Molly Brown写给Dr. Know的求助信以及Dr. Know给予鼓励和引导的回复信。笔者根据这一贴近生活的语篇内容,提前设计了以读促说的训练活动:开展头脑风暴,利用问题Do you think your family rules are fair?引起学生注意;借助图片呈现刺激材料,引入family rules,通过播放提前请家长录制好的《爸爸妈妈有话对你说》,再用传话筒的游戏让学生用英语分享自己的家规,在学生交流过程汇总再通过背景音乐为学生创设一个与父母对话家规的真实模拟情境,并引导学生借助“I can’t…”和“It is + adj. + to do something.”等句型为后续表达积累词汇。这一活动设计在链接语篇的基础上,既激发了学生的表达欲,又培养了学生的共情意识和批判思维。

2.设定教学目标

《课程标准2022》中明确提到:语言能力是英语学科核心素养的基础,教师需根据课程标准和单元主题,深挖阅读语篇,结合学生实际情况,从核心素养出发,在主题的引领下,多维设计教学目标。教学目标的设置应该从理解到应用再到迁移,思维的培养应由低阶向高阶逐步进阶。学生借助活动参与达成教学目标,教师以预设的学习效果为起点,借助文本,设计各项活动,使教师、学生、课堂教学实现生成性互动,从而促使学生提高学习能力,形成思维意识,提高人文素养,提升英语学科核心素养。

[案例 2]人教版七年级下册Unit 8 Is there a post office near here? Section B (2a-2b)

该课时是在Section A的基础上进一步拓展话题,以三段阅读文本的形式分别描述了Anna, John, Lisa所居住社区的介绍。通过层层解读三位主人公介绍邻里社区的场所位置和喜爱的场所,在模拟情境“评选昆明最美社区”下,基于学生已掌握的指路问路的综合语言,引导学生用英文介绍自己的街坊邻里。基于核心素养的要求及需达到的教学效果,本案例的教学目标设计如下(见表1)。

3.合理安排教学顺序

学习过程指学生在教学情境中与教师、同伴以及教学文本的互相作用下获取知识、技能和态度的过程。教学过程是指教师模拟教学情境,开展教学活动,指导学生理解、思考、探究和实践运用的过程。教师的教与学生的学二者相互促进,以学生真实的学习过程设计教学过程能保证教学的有效开展,设计有逻辑的语言学习活动能让学生学习过程更加连贯,让学生在真实的学习过程和生活情境中迁移提升所学内容。根据加涅的信息加工理论的学习八阶段,笔者制作了以读促说课型的教学设计流程图(见图2)。

4.分层设计读后口语活动

在阅读活动中,教师可以设计多种学习活动让学生逐步获取文本信息,如通过正误判断、问题设置、思维导图、信息表格等。教师通过答案核对、细节追问、信息填空等方式来检查学生获取信息的效果,而后加以概括归纳,挖掘文本。从“读”到“说”要求学生具备良好的信息转述能力,在读后输出的活动设计中,教师可根据学生的语言能力进行分层,如优秀的学生读后创新,着重培养学生综合应用语言的能力;中等的学生利用思维导图对课文进行复述,培养能够利用关键词进行信息转述的能力;后进生以对话的形式开展,并且提供对话内容的基本模板,鼓励学生用所学的关键句型、短语表达想法。

[案例3]人教版七年级下册Unit 8 Is there a post office near here? Section B (2a-2b)

(1)利用多媒体设备搭建真实模拟情境,为学生提供语言交互情境。教师可以通过收集网络热点资源、生活素材(如拍摄的照片、视频)、背景音乐等为学生模拟真实的生活情境,让学生在理解语篇的基础上,感知语言的构成,并在交互语境中继续丰富语言,体会语言在情境中的表意作用。

(2)设计活动基于学生已学知识,丰富情感体验。教师设计教学活动时,应站在学生的角度,归还学生的主体地位,结合学生的经验和情感来进行教学。学生与学习内容产生共鸣,能更好地提升学习主动性。

(3)根据阅读文本搭建语言支架,确保学生言之有物。教师需重视语言知识的渗透,引导学生关注语篇的文体、整体结构、逻辑衔接等方面,给学生搭建一些辅助的语言支架,增强学生的自信心,同时开展有逻辑的语言表达。

5.迁移提升,促进意义学习

教师可以通过创设问题,让学生在语言的使用中来学习语言,让学生更好地内化所学知识,激活思维,多角度体验语言的使用,并在使用语言的基础上发展思维品质。通过此环节推动学生深度思考,传递文化意识,实现育人价值。

[案例4]人教版七年级下册Unit 9 What does he look like? Section B (2a-2c)

本课时让学生根据阅读任务,通过人物外貌的描述指认出犯罪嫌疑人,了解police artist这一职业。在读后口语活动设计后,教师可以根据当下社会发展现状,通过肖像刻画师帮助寻人的真实案例视频,加强对police artist的认识。再通过设问的形式引发思考,拓展学生思维,丰富学生所学语言,加深情感体验。设问方式如下:

(1)What do police artists do to help our lives?

(2)Do you think the job is interesting or not? And why?

(3)We own high technology now, is it necessary for police artist to exist? And why?

以上三个问题先让学生运用所学语言总结police artist的工作内容,继而引发学生评价这份工作,并给出自己的理由。最后结合高科技这一网络时代背景,启发学生思考这份工作存在的必要性,鼓励学生表达自我。

模拟情境下的以读促说课型是提升口语教学质量的有效教学方法。该课型将输入与输出有效衔接,及时巩固学生所学,引发学生积极思考,发展核心素养。教师应充分认识到该课型在教学实践中的优势,在教学过程中因材施教,创新教法,及时更新教学策略,促进学生英语综合能力稳步发展。