基于综合思维的高三地理概念教学探索

作者: 李嵘

综合思维是认识地理事物,解决实际问题的重要思想和方法,具有鲜明的地理学科特色。综合思维是指分析地理问题要考虑多因素综合作用,即要素综合,地理问题是复杂多变的,地理环境具有整体性,各要素相互影响。高考评价体系强调应该注重考察内容的基础性、综合性、应用性和创新性。根据学生的认知发展规律,可以将新授课阶段的概念教学重点放在概念的生成和解读,复习课的教学重点为概念的深入运用。同时,教学活动是由教师和学生两个主体共同构成的,因此,基于综合思维核心素养的概念教学策略应该针对教师和学生两个对象提出不同的做法。

一、基于综合思维核心素养的地理概念教学策略

(一)运用地理概念,构建单元概念图

这种教学方法是从宏观思想开始设计,再将触角伸向不同内容,所有教学内容都因“知识背后的知识”而整合,从而使学生建立学科思想,落实学科素养。需要遵循的原则是:不拘泥于地理的学科逻辑,尊重学生的认知逻辑,为概念建立的需要,可以打破知识体系,将不同内容整合到一起,有利于学生形成一个完整的地理概念。探索知识背后的知识打破了学科知识体系,注重学生的认知逻辑,强调学科思想的形成,是学科关键能力形成的有效方法。该种教学方式的前提是教师自身必须深入研究所教内容,在课前必须进行深度备课,才能让课堂具有高度,学生学习效果才会好。具体步骤如下。

1.利用头脑风暴自主梳理地理概念

在地理概念教学过程中用头脑风暴法,不但可以集思广益,集合更多学生的力量,回忆起尽可能多数量的地理概念,而且可以激起生生之间,师生之间的思维碰撞,为构建地理概念体系奠定坚实的基础。高中地理概念体系庞大,在高一高二学习阶段,学生已经掌握了较多的基础地理概念。高考相对于学考而言,对学生的能力水平提出更高的要求,同时,对学生的知识体系要求更加完善。因此,在复习课阶段,学生应该不局限于知道碎片化的知识,还应当将碎片化的知识网络化,完整化。当教师提出一个中心概念之后,学生通过头脑风暴法说出与该中心概念相关的地理概念。该种方法的使用,需要学习者有一定的知识储备量,通过教材、习题或者试题,知道一些地理概念。

2.利用思维导图搭建地理概念框架

思维导图是学习中常用到的工具,其又被称为脑图、心智图、树状图等,这些名称共同反映了思维导图的作用,即用节点和节点相连接的方式将各知识点进行串联,利用发散性思维绘制学科的整体知识架构,其作用在于帮助学习者建构知识之间的联系。在思考问题时,通过思维导图梳理逻辑关系,可以帮助学习者掌握关键信息。在地理概念的学习过程中,通过思维导图建构概念之间的逻辑关系,可以帮助学习者正确认识各分散的地理概念之间的关系,从整体性的角度再次认识地理概念,达到高效复习的效果。思维导图能够降低学生梳理复杂地理知识点的难度,使他们能够更有效的记忆重点信息和难点信息,同时还能帮助学生对高中地理知识展开整体、全面的概括与整合。尤其是在高考总复习阶段,学生可以运用思维导图的方式,将所学过的知识按大类进行重要的节点串联起来,并且可以减少文字的描述,从而降低记忆的难度,加深理解的深度。

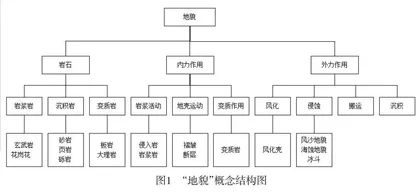

3.重构地理概念体系

在复习教学过程中,要注意对地理概念复习内容的整合,不但要让学生对地理概念的了解加深,更要让学生清楚这个知识点在地理知识体系中的地位和功能,还要让学生的信息存储、提取和加工能力得到提升,让学生在大脑中形成一个系统化的知识结构。把浅层的、低位的地理具体概念,按照一定的逻辑梳理,由大概念统领,可以让学习者“既见树木,也见森林”。这种方法与传统的课时教学相比,具有更强的系统性,可以整合碎片化、零散化的教学内容,使单元主题更明晰,有利于加强综合思维,提升学习水平,锻炼思维能力。探索知识背后的知识,呈现出了一种整体性的特点。在大概念的基础上,对一些具有关联性的复习内容展开重组与整合,这样就能够打破知识点与知识点之间的隔阂,解决了在单一课时之间割裂的问题,为学生在地理复习课上的学习提供了足够的时间与空间。以高中地理《地质地貌》为例,其相关内容主要分布在必修一和选择性必修一,从知识的分布上来看,分布较为分散。从课标要求来看,主要研究地貌形态的识别,形成原因分析,最后是人类活动与地貌的相互影响。从高中自然地理的知识结构来看,主要围绕五大自然地理要素大气、地貌、水文、土壤、生物来研究各要素的特点、变化及各要素之间的关系。基于以上原因,可以确定这一单元的大概念为“地貌”。概念结构图如图1所示。

需要注意的是,使用该方法的教学过程中,教师应该注意引导,可以采用问题链开展教学。问题链也称为思维链,可以把这个概念拆分为两个部分“问题”和“链”,“问题”要求教师整合课标、教材内容,以教学目标为导向,将教学内容问题化,引导学生参与课堂,积极思考。“链”要求问题之间应该具有一定的逻辑关系,而不是一盘散沙式的拼凑,具有层次性和递进性,由易到难,围绕问题推进教学,在过程中达到梳理知识、强化理解、加深记忆的效果,因此“链”不仅指显性的问题链,更是隐形的思维链。把知识拆解成小步调问题,在解决问题的过程中锻炼思维,在形成地理思维的过程中内化成能力,设问的关键是有意义,且具有探索性。

二、依托新概念试题,提升迁移运用能力

新概念类题是指教材中从未出现过的陌生概念,通过材料文字表述出来,然后以此来设计问题。一般是通过文字或图像等创设一个具体的、带有一定现实性的陌生情境,将问题置于情境中,学生要从已有知识出发,调动多方面经验去分析和探索。新名词、新概念类题“起点高、落点低”,虽源于教材但高于教材,命题角度比较灵活,情境新颖,立意深刻,迷惑性强,取材多贴近生活,凸显新课改理念,对于学生掌握知识本质,发展综合思维能力,提高解决实际问题能力有着重要的作用,在高考试题中出现频率较高。地理概念是试题情境设计的基础,在高考真题中,有来自教材的学生熟悉的概念,同时也不乏新概念。2022年全国乙卷将高考真题中出现的地理概念归纳如图2所示。

由此可见,高考中出现的新概念较多。该种试题对学生综合思维有一定的要求,难度较大。如2022年广东高考卷中的一题即要求说明该类题的做题方法。

(2022·广东高考)河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态;近几十年来,在该河段有湖泊发育。上图示意该段河床纵剖面形态。据此完成3~4题。

1.第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因是( )

A.地质构造差异抬升

B.河流的阶段性下切

C.原始河床地形差异

D.滑坡、泥石流作用

2.在第Ⅱ段河床,纵剖面①→②→③的发育过程反映该段河床( )

A.淤积大于侵蚀

B.侵蚀大于淤积

C.侵蚀-淤积平衡

D.持续不断侵蚀

题组分析:该组题属于学术情境,素材来源于论文《气候变化影响下藏东南帕隆藏布流域高山区泥石流的地貌效应》。本题运用文字材料和河床纵剖面示意图,创设泥石流对河流地貌的影响这个现实情境,让学生去探究“自然环境要素相互作用及其过程”的地理问题。分析过程如下,第一步:精读材料,提取新概念的关键特征——河源到河口;河床最低点;连线剖面。第二步:联系旧知,将陌生问题熟悉化——反映河床到河口的地势落差。第三步:结合区域背景特征,把握整体性——气候:年均温较低,降水量较大,地形:地势起伏较大,地质:板块交界带附近,地壳不稳定,滑坡泥石流等地质灾害频发。第四步:填补思维断裂点,构建逻辑链——青藏高原东南部,地势起伏大,山高谷深,地壳活跃,地质灾害多发,且受西南季风影响,降水多;易发泥石流,泥石流堵塞河道,形成堰塞湖;堰塞以上流速减慢,泥沙堆积,河床抬升;多个位置发生泥石流;河床纵剖面呈阶梯状。

此类问题,一般可以按照以下步骤解题:

第一步,精读材料,提取新概念的关键特征;第二步,联系旧知,将陌生问题熟悉化;第三步,结合区域背景特征,把握整体性;第四步,填补思维断裂点,构建逻辑链。从以上步骤的实施和推进表明,正确解答新概念类试题,对学生的能力要求较高,这也符合高考评价体系的要求。首先学生要具备正确且快速获取和解读地理信息的能力,抓取到新概念中的关键特征;其次,要准确理解基本知识,具备一定的基本知识储备;第三,要能够准确定位区域,正确认识区域的突出特征,并能够建立区域特征与其内部地理过程、地理现象之间的关联;第四,需具备综合性思维,多要素综合,时空综合,将图文中截取到的信息与已有知识间建立联系,形成一条完整的思维逻辑链。