基于新课标的高中生物学概念教学“四法”

作者: 彭成琼 陈进芬 李杨健 朱金霞

概念是思维的基本形式之一,反映客观事物的一般的、本质的特征。人类在认识过程中,把感觉到的事物共同特点抽出来,加以概括,就成为概念。从概念的定义可以看出,概念的核心是反映事物的本质的,具有高度的概括性,甚至是抽象性。生物学概念是课程内容的重要组成部分,是对生命现象及本质作出的规律性解释。《普通高中生物学课程标准》(2017年版2020年修订)(以下简称“新课标”)在教学建议中明确提出:在教学过程中,教师要通过对事实的抽象和概括,帮助学生建立生物学概念,并以此来构建合理的知识框架,为学生能够在新情境下解决相关问题奠定基础;同时还必须注意学生头脑中已有的前概念,特别是那些与科学概念相抵触的错误概念。课堂教学活动要帮助学生消除错误概念,建立科学概念。高中生物学课程核心概念包括了重要的概念、原理和理论,是理解生物学内容的关键。从高考答题情况可以看出,不少学生存在基本概念不清、基础知识不牢、知识迁移能力差等问题,这也在一定程度上反映出部分教师在教学和复习过程中过分强调知识内容的识记,而对概念的理解和运用不够重视的问题。那么,在实际教学中,如何将概念教学落到实处呢?我们结合生物学教材必修二《遗传与进化》中相关概念试作分析说明。

一、巧用前概念,构建科学概念

前概念指学生在学习科学概念之前,在现实生活中通过长期的经验积累与辨别式学习而获得的一些感性印象,积累的一些缺乏概括性和科学性的经验,是一些与科学知识相背或不尽一致的观念和规则。如学生在未正式接触“基因突变”的概念时,对“基因突变”是有大致认识的。大部分学生认为“基因突变”就是指基因会发生变化,通常会引起生物出现特定变异性状。受部分影视作品的影响,学生还认为这种变异是巨大的、有害的。基于学生的这一认识,在课堂教学中,结合教材中的镰状细胞贫血症实例,我们帮助学生深入认识“基因会发生变化”的真正含义是“基因中碱基对发生了替换、增添或缺失”。在是否引起生物性状改变方面,镰状细胞贫血症的实例说明基因突变引起了生物性状的改变,但当引起镰状细胞变异基因位点的GAG//CTC碱基序列变为GAA//CTT时,生物的性状是未改变的。这种分析修正了学生“基因突变一定改变生物性状”的观念,使学生对基因突变的认识更加准确。又如,对于“人类遗传病”,学生往往都认为它是可以遗传给后代的疾病,这是学生基于字面的简单理解。在实际教学中,通过联系生物的染色体变异引起人类猫叫综合征等实例,形成认知上的冲突,我们帮助学生修正了对“人类遗传病”的理解。再如,在生物进化理论的认识中,从拉马克的获得性遗传到达尔文的自然选择学说再到现代生物进化理论,就是一个不断修正、不断补充的过程。在教学中,我们通过有效联系学生的“前概念”和实例分析等方法,为学生搭建认识的阶梯,帮助学生逐步形成科学的认识观。

从以上分析可以看出,相对科学概念,前概念对于学生来说,主要表现在缺乏对知识本质的认识,甚至部分认识是错误的。在教学过程中,教师应充分把握学生对已有知识的认识,通过有效搭建桥梁,帮助学生完善或修正自己的认知,逐步构建出对科学概念的准确认识。

二、深挖逻辑关系,实现概念的深度理解

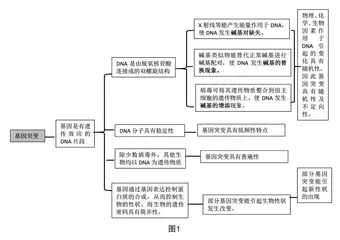

对于概念学习,有的学生表现为“老记不住”,深究其原因是只流于对概念的表面记忆,没有从根本上对概念进行分析,缺乏对概念的逻辑认识。如在“基因突变”概念的教学中(“基因突变”指DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变),可通过对该概念进行深度挖掘,建立如图1所示的概念逻辑关系。

在教学中,我们通过对概念进行深度挖掘,建立概念内涵与外延的逻辑联系,实现学生对概念的深度理解,使学生对概念的学习从对概念本身的认识深入到对知识本质的理解,在提高了学生对概念认识的同时,保证了学生对概念的长时记忆,提升了学生应用概念解决问题的能力。

三、利用对比学习法,区分相似概念

对比学习法是用不同知识点进行对比,突出其相似点或不同点,以此实现理解记忆的强化。对比学习,可以通过表格比较、思维导图制作等形式将相似概念进行统一展现,在教师的引导分析下,学生系统地区分不同概念,增进对概念的理解。如孟德尔遗传实验中涉及的“杂交、自交、测交、正反交”“显性性状、隐性性状、相对性状、性状分离”;减数分裂中涉及的“(非)同源染色体、(非)姐妹染色单体、四分体”;染色体变异中涉及的“单倍体、二倍体、多倍体”;人类遗传病中涉及的“单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病”;生物的进化中涉及的“基因频率、基因型频率、基因库”“隔离、生殖隔离、地理隔离”等概念。我们以孟德尔遗传实验中关于“生物性状”的概念为例,试作说明(如表1)。

四、创设情境,突破新概念教学

对于以前从未接触过的概念,我们可以通过创设情境的方法,帮助学生在具体情境的浸润中认识概念。情境教学是指教师在教学过程中依托学科教学知识内容、学科知识板块划分、学科教学特征,根据课堂教学情况和学生的学习情况搭建的一种具有视觉性、听觉性的教学情境或教学场景。其具备了教学直观化、教学可视化的特征,能够让学生在特定教学场景或教学氛围中产生学习情感共鸣,进而融入教学全过程。如在“密码子”概念的教学中,我们引领学生重走科学家破译遗传密码的历程,一步步探索发现,最终了解“密码子”的含义。又如,“表观遗传”这一概念对于学生来说是比较陌生的。在教学中,通过对“柳穿鱼花”遗传的探究实例及某种鼠毛色遗传探究实例的分析,我们帮助学生在进行遗传实验分析的过程中逐步理解“表观遗传”的概念。再如,对于“伴性遗传”概念的认识,我们则可以通过创设不同婚配组合情境,对人类红绿色盲的遗传进行分析,实现学生对“性状与性别相关联”的理解。科学史、具体科学实验、日常生活等情境的创设使抽象的概念找到了具体的支撑点,使学生意识到新概念不是高高在上的虚空的,而是在丰富内容支撑下形成的有丰富内涵的知识。

在2023年全国新课标卷中明确地考查了对“微生物纯培养物”及“细胞全能性”两个概念的解释。除此之外,该套试卷还考查学生对自由扩散、体液免疫、细胞免疫、物种丰富度、自主神经、生态位、显性性状、伴性遗传等概念内含与外延,以及其应用的掌握情况。因此,结合概念的特点,在教学中采用不同的教学方法,抓住概念本质,将概念的逻辑讲清楚、讲透彻,对于相似概念进行明确系统的区分,将学生对概念的认识落实到对知识本质的理解是十分重要的。教师需通过大量概念的理解、积累并建立概念间的网络关系,帮助学生形成生物学科学观念,从而提升学科素养。

【本文系普洱市教育科学研究课题“以大概念统领、次位概念辐射落实必修二《遗传与进化》复习有效性的探究”(立项编号:22Y001)的研究成果】