把握命题趋势 强化考教衔接

作者: 何英

纵观2024年高考语文全国甲卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷,试题以落实立德树人根本任务为重要载体,广泛取材,在语文情境中培根铸魂,鼓励青少年立鸿鹄志,练真本事,坚定理想信念,夯实知识基础,提高思维品质,培养科学创新精神。

一、2024年新高考Ⅱ卷选材特点

1.弘扬革命文化,引导青少年增强爱国意识和爱国情感

新高考Ⅱ卷文学类文本阅读的材料节选自当代作家孙甘露的长篇小说《千里江山图》,节选部分呈现了隐蔽战线上共产党人陈千里、叶桃的鲜活形象。试题引导学生理解“江山就是人民,人民就是江山”的深刻内涵,赓续共产党人精神血脉,传承红色基因,为祖国奉献,为幸福生活奋斗。

2.弘扬追逐梦想和勇于探索的科学精神,引导学生勇于探索未知之境,激发学生的民族自豪感和科技报国热情

信息类文本阅读的材料围绕“探月”主题展开,材料不仅体现出“探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想”,更体现出我国科技工作者“努力在世界高技术领域占有重要一席之地”的卓越实践成就,展现了中国航天人“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神,鼓舞年轻人在科学追梦的道路上不断进取。在本卷的写作中也进一步强化了“抵达未知之境”。“探月”的阅读材料引导学生树立远大理想,夯实知识基础,崇尚科学,勇于探索未知世界、勇于创新、勇攀科技高峰的精神,同时也激发学生的民族自豪感和科技报国热情。

3.弘扬中华优秀传统文化,引导学生树立正确的文化观,厚植家国情怀

文言文阅读将《史记·魏世家》《史记·留侯世家》和《论衡·非韩》三篇组合成一个整体,引导学生厘清文本之间的逻辑关系,深入思考“力少则修德”的道理。试题展现中华优秀传统文化中所积淀的中华民族深沉的精神追求,引导学生在成长过程中将崇德重礼、尊贤敬长转化为自觉行为。古代诗歌阅读材料选取南宋文学家叶梦得的七言律诗《雨后为山亭独卧》,通过细腻的笔触描绘了诗人在雨后对山亭的所见所感,表达了对过往岁月的追忆,对壮志未酬的无奈以及对国事的深切关心。此诗引导学生厚植家国情怀与责任担当精神,以时不我待的热情去建功立业。

二、2024年新高考Ⅱ卷试题设问特点

1.重视融入情境

试题在情境中考查学生的核心素养,现代文阅读Ⅰ第4题考查学生信息整合加工能力,包括理解分析能力、归纳概括能力;第5题考查学生对信息定位获取、信息评价运用的能力。值得注意的是命题人在题干上创设了具体的微语境,第4题设问不是直接概括材料三《〈月背征途〉推荐序》的主要内容,而是灵活地把读者、文本、作者三方面进行了互动和关联,这就需要考生从作者的立场思考并表达:“我”通过这本书,要向读者传递哪些方面的重要信息?第5题作者在题干中引入了文外语境“科学无国界,科学家有祖国”这一观点,首先需要对这一观点进行解读,“科学无国界”强调的是科学是人类智慧的结晶,“科学家有祖国”体现的是科学家的不懈奋斗、勇于探索、将小我融入大我的使命担当与爱国精神等,题干中还有一句话“这在中国航天人身上是如何体现的?请根据材料简要分析”,这是一道文外观点+文内印证的题,“科学无国界”从材料中来看主要涉及人类首次登上月球、1976年苏联的“月球24号”抵达月球、中国“嫦娥三号”首次于2013年在月球实现软着陆、“阿波罗号”宇航员与中国“玉兔一号”的探索、中国“嫦娥四号”和“玉兔二号”开启月背探测,我国首个火星探测器“天问一号”飞向深空等,这些都展现了全人类在探月领域不断探索和进步,体现了“科学无国界”的探索精神。此外,材料一中,人类登月这一盛事获得全人类关注,材料二最后还提到联合国会议上发布信息,中方已邀请国际社会围绕“嫦娥四号”探月任务建立合作关系,体现了开放合作的“无国界”态度。“科学家有祖国”在中国航天人身上体现为面对未知的风险与挑战,勇敢进发,努力探索,体现科学家报效祖国、为国争光的爱国情怀。再如名篇名句默写的三道小题,每一道都有明确的情境,体现了无情境不命题的思路,也引导学生注重古诗词的运用。

2.设问方式灵活,微点切入,因文设题

现代文阅读Ⅱ第9题,命题人没有直接问回忆与现实的交织有怎样的叙述效果?而是打破思维定式,立足文本从一个微点切入,题干这样表述:文本中频频出现“一年以后”“现在想来”“他知道这情况时”之类的标示时间线索的词语,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。这就需要考生进一步思考并理解这些标示时间线索的词语有些什么作用?从情节上,这些标示时间的词句,使陈千里去南京,叶桃潜伏在国民党党务调查科并保守秘密,帮助党组织考验陈千里,陈千里知道事情的真相等具体情节的叙述基本按照时间顺序交代,使情节脉络清楚明了;内容上,这些标示时间的词语说明小说的内容是回忆的故事,作者在叙述时采用回溯性地讲述方法,具有一种历史的纵深感;人物上,文中这些标示时间线索的词语,从“过去”到“现在”,通过时空转换,展现出陈千里这一人物在叶桃的帮助下逐渐成长的历程,使叶桃这一人物形象更丰满;最后作者将过去与现在、回忆与现实相交织的方式展开叙述,使小说情节更具张力,使主题表达更厚重而深刻,增强小说的艺术性和可读性。此题打破思维套路,更考查学生的思维能力。

3.加强逻辑思维的考查

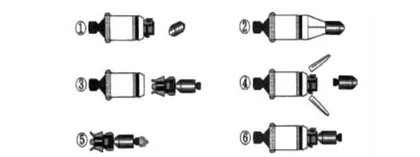

现代文阅读Ⅰ第1题是图表题,要求在理解文章内容的基础上整合信息,体现了对逻辑思维能力的考查。此题题干具体表述:

下列对材料一中画横线语句的图解,排序恰当的一项是(3分)

A.⑥②④①⑤③ B.②④①⑥③⑤

C.⑥④①②⑤③ D.②⑥①④③⑤

原文这样描述:当地球被甩到身后,就是船箭分离的时候:第三级火箭前端打开,哥伦比亚号从顶端弹出。鹰号(登月舱)在火箭顶端继续待命,这艘小飞船外形奇特,像一只蜷缩着的蜘蛛。哥伦比亚号的驾驶员柯林斯,让飞船慢慢转身。“哥伦比亚”与“鹰”对接成功。宇航员告别土星5号的最后一级火箭,乘坐合成一体的两艘小飞船继续飞行。

我们需关注这些重要的词语:前端打开,从顶端弹出——在火箭顶端继续待命——让飞船慢慢转身——对接成功。我们可以从选项的首尾进行突破,②展现的是第三级火箭一开始的全貌,⑥中的哥伦比亚号方向与②不同,根据材料信息,应是“哥伦比亚号”与“鹰号”完成了对接。故排除AC两项,观察图解,我们能明显看到,④体现了“弹出”的过程,故④应位于最前面。①中的哥伦比亚号方向与④有明显不同,体现了“转身”的过程,⑥中两者接触则体现对接成功的过程,所以①⑥衔接最紧密,③体现合体后的“哥伦比亚”与“鹰”离开火箭的过程,⑤已成为单独的飞行体,因此最后是③⑤,此题也提醒学生要有清晰的逻辑思维和跨学科的意识。

总之,近年来高考试题不再孤立考查静态的学科知识,试题的题目都与文本描述的情境密切相关,充分体现了“无价值,不入题;无思维,不命题;无情境,不成题”的命题原则,同时在具体语言情境中考查“微语感”,不明确考查知识点,学生需要通过品味比较去体会词语在表达上的特点或差异。

三、强化教考衔接,促进教学提质增效

1.文体上的关联

新高考Ⅱ卷文学类文本阅读的材料《千里江山图》是一篇革命题材的作品,关联教材中的革命题材小说如下表:

高考命题以立德树人为使命,试卷中“红色基因”的传承必不可少,中国革命传统作品,讴歌革命前辈的家国情怀、理想信念、革命责任和人性光辉,我们要体会鲜明感人的革命先烈的英雄形象,学习他们舍生取义、为民族解放而奋斗的革命精神,追求真理、矢志不移的奋斗精神,大公无私、先人后己的牺牲精神,坚定革命信念、排除万难去争取胜利的乐观精神,严守纪律、勇于自我批评的自律精神,一切从实际出发的实事求是精神,紧密依靠群众、全心全意为人民服务的团结和奉献精神等。《千里江山图》就是这样的红色文章。

再看现代文阅读Ⅰ三则材料的文体特征:

材料一关联统编教材选必下册第四单元,单元导读中提到“科学探索是求真的事业,推动着人类文明的进步。在漫长的历史进程中,人类对自然的认识不断拓展,科学精神逐渐成为不同文化的共识。让我们热爱科学,走进科学的殿堂,崇尚科学,探索科学的奥秘。

材料二关联教材中的相关文体特征如下表:

材料三关联统编教材如下:

2.具体考点的关联

文言第11题A选项中燕同“宴”,关联选择性必修下册《氓》“总角之宴”。B选项中的“怪,以……为怪,意动用法”,关联《师说》中“不耻相师”的“耻”的用法。C.选项中的“寿”关联必修下册《鸿门宴》“沛公奉卮酒为寿”。D选项中的“式同“轼”,指扶轼,关联八年级语文上册《周亚夫军细柳》“改容式车”。第20题考查词语的精细辨析,呼应统编教材“词义的辨析和词语的使用”等内容,与单元“学习资源”中的材料也有联系。

3.内容理解上的关联

诗歌鉴赏叶梦得的《雨后为山亭独卧》一诗中,“刁斗”关联“寒声一夜传刁斗”《燕歌行》、“连营”关联“梦回吹角连营”《破阵子》、“请缨”关联“无路请缨,等终军之弱冠”《滕王阁序》等。作文23题既是一道读写融合的题,也关联高中语文必修下册第三单元的单元说明“人类在不断的探索与发现中推动文明的进步。与生俱来的好奇心和想象力,驱动我们不断追求,努力创新;创新的过程充满了挑战,又饶有趣味。广阔的未知世界,正等待我们去发现和书写。”

四、2025年高考备考策略

1.夯实基础,注重知识的融会贯通

每一年的高考试题都在守正中有所创新,无论是选材的多元还是设问的情境融合与因文设题,我们需要坚信万变不离其宗,最终的落脚点依然是必备知识、关键能力这一基础,因此夯实基础尤为重要。高三备考复习的第一阶段需要牢固掌握知识点并串点成面,努力构建知识网络体系。反思2024届,这一阶段文科生做得较好,而理科生一是数理化任务重,在整理细化的功夫上明显弱化,二是语文做题总是比速度,看谁做得快,答案三言两语,不成体系,导致规范性差,表述的严谨性不够,长期下来会出现思维的漏洞,这一问题需要反复提醒。备考第二阶段中需要研究大量真题,横纵比较,找趋势、明方向、找规律。高考试题的设问方式很灵活,注重因文设题,学生如果不注意知识的融会贯通,很容易陷入套路化模板化的思维板滞期,受挫较多,因此,考点、读文、审题三者需要紧密结合。

2.落实教考衔接,培养跨学科的意识和视野

“引导教学”是高考命题坚持的重要原则,高考语文试题评析中的“教考衔接”表述每年都在变化:2020年“加强教考衔接,助力新时代育人方式改革”,2021年“加强教考衔接,促进素质教育发展”,2022年“关联教材,提升课堂教学质量”,2023年“衔接统编教材,推进课堂改革”,2024年“强化教考衔接,促进教学提质增效”,从表述的变化上可以看出教考衔接的力度与课堂教学的变化。

值得注意的是,高考选材多元,涉及科学、建筑、人文地理、艺术、公共卫生与预防医学等多学科语料,阅读材料体现出跨学科的综合性,意在引导基础教学进一步打破学科壁垒,注重各类基础知识的融会贯通,培养学生跨学科的意识与视野。还是回到万变不离其宗上,阅读素材本身只是命题思路与学科考查能力的载体,语文考试根本上还是服从和服务于语文学科能力的,即试卷考点设计、学生答题运用的能力依然是语文学科的,是语文课程标准所要求的能力范畴。

当然,学生除了广开视野,进行各学科的融合与渗透之外,我们语文教学不能太“功利”,从近几年新高考卷看,现代文阅读Ⅰ的阅读材料内容以人文社会科学方面的知识为主,以人文与科技相融合的知识为辅,文本大多是政论文、学术论文、时评、书评等论述类文本。似乎会给学生产生这样的错觉,教材中一些“无足轻重”的篇目可以随意丢弃,例如必修下册第三单元的自读课文《一名物理学家的教育历程》《中国建筑的特征》,把群文阅读上成单篇阅读;选必中册第一单元的社科类论文,认为是早已过时的文章;选必下册矛盾的《风景谈》,选必下册第四单元的自然科学论文等,觉得读来费力的文章……殊不知,这些文章含有编者的良苦用心,某种程度上也是培养学生跨学科视野的窗口。