高中化学新教材教学中要把握的“1222”

作者: 孙毅

自2020年秋季学期开始,云南省高中一年级全面启用人教版新教材,我所在学校的高一化学备课组在教学实践的同时,积极开展了“基于核心素养的高中化学新教材课堂教学策略研究”。在实践中,我们深刻体会到,新教材必修一、必修二贯穿着“思想统领和方法导引”的理念,内容设计体现了课程标准的要求,突出了学习方式的转变,淡化了知识层面的要求,侧重让学生自主地得出结论。由此,在教学活动中,我认为教师要注重把握好“1222”,即“1”项中心任务、“2”个视角、“2”个抓手和“2”个途径。

一、“1”项中心任务:学科核心素养的落实与学业质量水平要求相统一

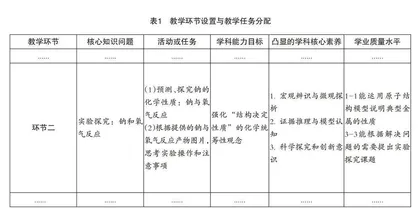

学科核心素养,是指学生在接受某一学科教育过程中,以学科知识技能为基础,整合了情感、态度或价值观在内的,逐步形成的适应个人终生发展和社会发展需要的正确的价值观、必备品格和关键能力。为落实化学核心素养的培养,教师需要理解四级学业质量水平描述中包含的化学学科核心素养的五个方面,把握教与学的深度和广度,处理好学业水平考试和升学考试的关系,实现教、学、评一体化。在进行教学环节设置和教学任务分配时,教师应多方位思考建构体系,让教学目标靶向具体、精准。表1是我在教学“钠及其化合物”时使用的部分设计单。

通过大主题、大任务的大单元活动,教师对学习内容进行分析、整合、重组和开发;通过项目式教学来激发学生的学习兴趣,促进学生深度学习;通过真实情境的创设,开展多种形式的探究活动,促进学习方式的转变。课堂形式有常规课、微课、长课、探究课、课外实践活动等。

二、“2”个视角:物质类别和元素价态

物质分类与转化是化学的核心问题,对物质进行分类和研究物质转化的规律,既符合化学科学的发展规律,也符合学生的认知规律。《普通高中化学课程标准》(2017年版2020年修订)指出,高中生应“能从不同层面认识物质的多样性,并对物质进行分类”,“能从不同视角对纷繁复杂的化学变化进行分类研究,逐步揭示各类变化的特征和规律”。因此,在高中化学教学中,物质类别和元素价态是达成这两大基本任务的重要方法和手段。如在教学“硫元素”时,教师不能只灌输知识点,而要注重学习方法的引导和自主探究,通过物质类别和元素价态两个视角来引导学生大胆推测、设计方案、验证结论,建构符合认识论和方法论的认知过程。一方面,教师应利用分类法引导学生复习非金属单质、酸性氧化物、含氧酸、盐及气态氢化物等几类物质的通性,触类旁通,自主归纳硫单质、二氧化硫、硫酸、硫酸盐及硫化氢的类别通性等;另一方面,引导学生探究化学反应中元素价态的变化规律,归纳总结物质的氧化性、还原性与元素价态的关系,从本质上理解物质性质及变化的另一大板块——氧化还原反应的规律及应用。又如,在教学“二氧化硫”时,教师除了让学生了解酸性氧化物的性质特征外,还应从价态观的角度分析它体现的还原性和弱氧化性,对比其与二氧化碳的不同点,从而启发学生利用树状分类法的从属关系、交叉分类法的多角度思想,辩证认识物质及其变化规律,指导整个高中化学学习。

三、“2”个抓手:离子反应和氧化还原反应

离子反应与氧化还原反应具体体现了物质及其转化的内在本质。教材把这两个反应放在第一章,就是要利用这两个抓手贯穿整个高中化学学习过程,可见其意义重大。

离子反应知识承载着帮助学生建构“微粒观”的价值功能。教师可以通过实验探究,从电解质电离、相互交换离子的角度分析酸、碱、盐之间反应的事实,发展学生的科学探究能力和创新意识;通过辨识复分解反应发生条件的宏观现象,微观探析溶液中离子反应的实质,拓展到溶液中的置换反应、离子之间的氧化还原反应都是离子反应,总结溶液中离子能否大量共存的规律,发展学生的宏观辨识与微观探析素养;通过典型离子方程式的分类,归纳书写离子方程式的一般步骤,建立模型,发展学生证据推理与模型认知素养。

氧化还原反应是中学化学基本概念和基本理论的重要组成部分,是无机化学、电化学、有机化学学习中的一个重要工具。教师可以引导学生探究氧化还原反应与元素化合价变化的规律,熟练运用单、双线桥法分析电子转移,发展学生的宏观辨识和微观探析、变化观念与平衡思想素养;对常见的化学反应进行分类,建构氧化还原反应的一般模型,发展学生的证据推理和模型认知素养;解析化合价变化表观特征与电子转移内在本质的相互关系,从微观上探析氧化还原反应的规律,进行迁移应用,利用观察、推理和论证等方法,发展学生的科学探究素养和创新意识。

四、“2”个途径:科学探究和模型认知

学生的知识和能力是生成于启发、探究、建模、应用等过程中的。在教学设计上,教师要充分考虑“情境”“协作”“会话”和“意义建构”这些建构主义学习要素,注重探究引导、问题提出、设疑激趣、讨论归纳、延伸拓展,突出理论是怎样获得的。如在教学“氯气”时,教师可以以氯气的发现史这一真实情境为主线,引导学生通过设计实验探究氯气的物理性质、与水和碱反应的化学性质,体会实验对认识和研究物质性质的重要作用,发展学生科学探究素养;通过预测氯气与水、碱反应的产物,引导学生初步建立含氯物质间的转化关系和非金属及其化合物的研究模型,发展学生模型认知素养;通过探究氯气与金属单质及非金属单质的反应,引导学生从原子结构去分析物质性质,发展学生宏微结合素养;通过探究含氯物质的性质和用途,感受物质的性质与用途的关系,增强学生社会责任感。

高中化学新教材必修第一册第16页指出,模型是将反映研究对象的本质特征形成一种概括性的描述或认识思路,具有描述、解释和预测功能,如阿伦尼乌斯的“电离模型”就能很好地帮助我们理解酸碱盐溶液的某些性质。又如,在教学“乙酸”时,教师没有必要一来就生搬硬套地告知学生“酸脱羟基醇脱氢”,而应牢牢抓住“结构决定性质”的学科特点,引导学生从“碳骨架和官能团”分析认识物质及其转化,建构“原型-模型-新型(应用)”认知过程和解决问题的思路,发展宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知的学科核心素养。再如,在教学“有机物”时,教师应引导学生建立“物质类别的相互转化就是官能团的转化思想”认知模型,并利用这一模型来指导学生对有机物进行学习。

此外,由于高中化学新教材中章节“绪言”和“方法导引”等栏目是相关教学内容的总纲和说明,具有重要的指导意义,故在教学中,教师要充分重视它们的作用。

总之,在化学教学中,我们一线教师应更新观念,摆脱老教材的束缚,避免随意扩充知识,在教学活动中“抓大放小”,落实贯穿于必修一、二的核心素养和认知方法,在教学方法和教材处理上大胆创新。

◇责任编辑 邱 艳◇