学科融合背景下的信息科技课程教学设计

作者: 周开梅

2022年,《义务教育信息科技课程标准》终于落地,新课标把信息科技纳入现代科学技术领域。对比一直以来“软件学习为中心”的教学模式发生很大改变,新课标紧紧围绕信息科技四大核心素养(信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任)而制定,强调以数字形式表达的信息及其应用中的科学原理、思维方法、处理过程和工程实现。算法是计算思维的核心要素之一,也是人工智能得以普遍应用的支柱。一直以来创新性都是信息科技课程的重要素养,主题活动和数字化环境为“做中学、用中学、创中学”提供了载体。在“双减”和“新课标”的双重背景下,课程教学中的“提质增效”成为信息科技学科教研的重点。作为一门综合实践性课程,信息科技在实例设计方面更是将“学科融合、五育并举”作为关键词,引发教师的思考与创新。信息科技学科中的程序设计可以锻炼学生的逻辑思维能力,增强想象力,提升注意力,但程序设计对大部分学生而言是比较抽象、难懂的,而积木式编程语言将一条条基本指令封装成一个个积木块,编程的过程就如同积木的拼接和搭建,积木式编程语言大大降低了初学编程的门槛,但又保持了内在的逻辑性,非常适合初中学生学习,也可以作为学科融合的恰当载体。

一、案例的基本情况

“神奇的画笔”案例是以程序编写为核心设计的具有过程性、创新性和综合性的跨学科主题学习活动,涉及信息科技、数学、艺术等知识。在教学过程中,该项目适合安排在七年级到九年级开展的跨学科主题学习活动中;在课时安排上,建议集中安排2~3课时;在项目的实施上,建议先用数学原理分析各种图形的特征,再强调程序的实现,也可以把每一部分的关键点录制成微课作为学习资源。项目实践中,教师应给学生更多的时间,进行更为多样化的开放设计,增加学生之间的互动,加强学习反思。

在积木式编程语言中,通常有一组积木块是画笔,画笔积木块的基本功能有:画笔粗细、画笔颜色和画笔色度等。教师可以引导学生利用画笔积木块来绘制各种几何图形,在学习信息科技知识的同时,感受数学之美,感受学科融合的魅力。

二、案例的实施过程

(一)绘制正多边形,理解其原理

在教学过程中,实例的设计、编排和选取非常关键。首先,教师不但要有明确的目标,还要兼顾知识本身的系统性;其次,实例程序设计时要注意新旧知识的联系,由简到难、层层递进,层层铺垫;最后,学生的能力参差不齐,程序设计必须有浅有深,有易有难,给每个学生提供参与、表现并获得成功的机会。在实际教学中,教师可以通过正方形的绘制,引导学生认识积木式语言绘制图形的基本原理。画之前,教师先引导学生分析正多边形的内角和边数等情况:①正三角形,每个内角都是60°,有3条边;②正四边形,每个内角都是90°,有4条边;③正五边形,每个内角都是108°,有5条边。

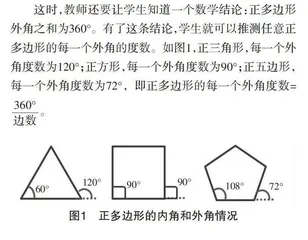

这时,教师还要让学生知道一个数学结论:正多边形外角之和为360°。有了这条结论,学生就可以推测任意正多边形的每一个外角的度数。如图1,正三角形,每一个外角度数为120°;正方形,每一个外角度数为90°;正五边形,每一个外角度数为72°,即正多边形的每一个外角度数=。

基于以上数学知识,教师带领学生分析程序中正方形绘制的原理:首先,通过角色区设定画笔的起点,把画笔的起点设为水平向右的方向。知道了画笔的起点,第一步引导学生先绘制一条步长为100的线段;第二步向左旋转画笔方向90°,继续绘制第二条步长为100的线段;第三步再向左旋转90°,继续绘制第三条线段;第四步再向左旋转90°,绘制出最后一条线段(如图2)。

学生弄懂了绘制正方形的原理,接着就要去积木式程序中实现正方形的绘制了。为了方便学生理解,教师可以把绘制的速度调慢一点,或者在每画完一条边后等待1秒,在程序运行的过程中,让学生清晰地观察到整个图形的绘制过程。最初,角色不需要隐藏,根据角色的方向,教师可以帮助学生通过角色观察每条边绘制的方向,从而深入了解绘制的原理。具体的程序代码、运行结果、角色属性和方向初始化,如图3所示。

根据以上分析,以及“正多边形外角之和为360°”,学生容易知道,每次绘制完一条边后,旋转的角度也就是每个正多边形的外角度数。比如绘制正三角形时,每个外角度数为120°,在绘制完一条边后,旋转的角度也就是120°,如图4。在绘制正五边形时,每个外角度数为72°,在绘制完一条边后,旋转的角度也是72°,如图5。

根据以上分析,结合数学原理,学生还可以绘制任意多边形。在绘制的过程中,学生会发现,当边数越多时,多边形越接近圆形,如边数为30时,已经可以近似看成一个圆了。

(二)旋转正多边形,感受数学的美

“如果你善于发现和巧用数学知识,玩转图形,你将会发现更多的美。前面我们用一重循环实现了正多边形的绘制,现在我们把正多边形当成一个整体,在绘制完当前正多边形后,让画笔方向旋转一定的角度,再开始下一个同样的正多边形的绘制,旋转绘制完一圈以后,我们看一下会变成什么样的图形。”通过这样的过渡语言,教师可以引导学生进入活动的下一个环节——旋转正多边形,当然也可以引导学生利用另一个循环来实现,这样的话就是两重循环的嵌套,内层循环用来绘制正多边形,外层循环用来控制旋转的次数。图6是一个正方形旋转一圈后的效果。

在这里教师可以以正方形为例进行分析,引导学生用内层循环重复4次,完成一个正方形的绘制;外层循环实现正方形的旋转,绘制完一个正方形后,更改当前画笔的方向,每次旋转36°,重复10次,旋转一圈360°(多几次也可以,多出的次数会覆盖原来的图形),画完一个完整的图形。同样,教师也可以引导学生让正九边形旋转20次或让正十二边形旋转18次,关键的程序代码和最终效果如图7。

(三)绘制螺旋图形,进一步挖掘美

“如果你仔细观察,会发现在自然界中,有些动植物的外观、浩瀚的宇宙星系、建筑设计,以及摄影构图中都存在一些漂亮的螺旋线,它们具有一定的比例性、艺术性、和谐性,蕴含着丰富的美学价值。现在我们在前面简单图形绘制的基础上,再一次运用数学知识和积木式程序相结合,实现各种漂亮的螺旋形的绘制。”教师可以用这些生动的过渡语言引导学生进入活动的第三个环节——绘制螺旋图形。

在正方形的基础上,教师引导学生发现只需更改绘制线段的长度(半径),每次增加一点点,就可以形成神奇的效果(如图8)。绘制过程描述如下(图8中的数字代表了线段的长度):①画长度为1个单位的线段(开始时,n为1),右转90°(当然也可以左转);②长度n在原来的基础上增加1(对应程序代码为n=n+1),再右转90°(如果①是左转那么这里也是左转),画一条长度为n个单位的线;③重复②。

以上重复次数越多,图形就越大。有了以上的分析,教师就可以接着引导学生充分利用正多边形外角和、角度和边的关系绘制正三形螺旋形,正四边形螺旋形……同样,多边形的边数越多时,绘制的螺旋形越接近圆的螺旋形。以下是正六边形螺旋绘制的关键程序代码和最终绘制结果(如图9)。

教师让绘制的线段(半径)每次增加一点点,根据多边形的边与外角的度数确定旋转的角度。遵循这一原理,教师还可以引导学生绘制出以下各种神奇的螺旋形(如图10)。

以上漂亮的图形,是在图形旋转的过程中,有的改变了旋转的起始位置,有的改变了起始方向,有的逐一增加绘制的线段长度后得到的。这时教师可以这样引导学生:“如果旋转的图形稍微变形了,不是正多边形了呢?又会有什么样的效果?让我们一起来尝试。”

经过以上分析,我们知道,每次向左(右)转90°会创建一个完美的正方形。如果每次向左(右)转的比90°多一点点的话(比如92°),会将正方形略微向外抛出一点点,看着类似正方形,其实已经有了微妙的变形。也就是说,因为进行下一次旋转的时候,已经偏离了一点点,所以随着程序继续进行,新的图形越来越不像是一个正方形了。实际上,它创建了一个开始向左旋转的,漂亮的螺旋形。根据这个原理,教师可以引导学生画出各种美丽的螺旋图形(如图11)。

创新性是信息科技课程的重要素养,在教师正确的引导下,学生还会创造出更多惊喜。这些神奇的图形,让学生不但感受到了数学的美,还感受到学科融合的魅力。信息技术课程中的编程不但可以融合自然科学,也可以非常好地融合游戏,融合社会调查,融合语文戏剧等,其创造性是无穷的。在学科融合的过程中,教师应鼓励学生在“做中学、用中学、创中学”,这不仅能锻炼学生的逻辑思维能力,也可以提升他们的各种能力,凸显学生的主体性。学生通过项目实践,可以提升信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任素养。在跨学科主题教学中,教师应有意识地依据核心素养,从多个角度收集素材,指导学生开展实验探究,达成教学目标。因此,在信息科技教学中,教师一定要抓住课程的时代性、科学性、创新性特征,用信息科技的方法为数字中国、网络强国、智慧社会培养新时代人才。

◇责任编辑 邱 艳◇