高中地理课堂中易混概念的教学策略

作者: 于淑珍

高中地理教学旨在帮助学生认识并理解常见的地理现象,探究其发生原理,构建辩证客观的地理思维。而由于教材篇幅有限,一些常见的地理概念没有详细解释,学生在学习过程中经常混淆一些相似概念。文章结合笔者多年一线教学经历,整理了针对高中地理易混淆概念的教学策略,为教学提供一定参考。

一、“咬文嚼字”拆解概念

许多概念从名称就能分辨要义,教师可以“咬文嚼字”逐个拆字组词,将概念通俗化解析给学生,这是最简单易行的方法,也是学生处理陌生概念的便捷方法。例如,在区分“风蚀垄”和“沙垄”这一组概念时,教师可引导学生一起拆解这两个概念并组词,“风蚀垄”可拆为风力侵蚀之后的垄状地貌,“沙垄”则为沙子形成的垄状地貌,而沙子本身松散,因此需靠风力搬运之后堆积才能形成沙垄。再如,在讲解“城乡空间结构”和“城乡空间形态”这一组人文地理概念时,我们也可用类似的方法进行拆解组词,引导学生迅速区分这些概念。

二、采用对比式教学法

对比教学法即比较教育,最早由1817年法国朱利安在《比较教育的研究和初步意见》中提出。对比教学法需要教师在课前充分备课,提前将易混淆地理概念整理成组,精心设计好与之相联系的现实材料,让学生在课堂上自由讨论、探索、研究,借助表格或者板书得出易混淆地理概念的不同点。在此过程中,教师需要及时评价、纠正,最终带领学生一起总结出相关易混概念的差别。

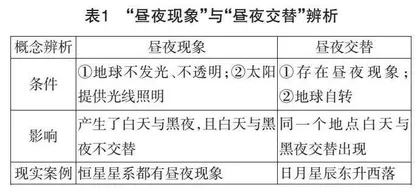

借助表格罗列出易混淆概念的区别是常见的对比教学法,许多易混淆概念都可用此法进行辨析。例如,高中地理教学中“昼夜现象”与“昼夜交替”这一组易混淆概念就可采用此方法,教师通过表格罗列出昼夜现象和昼夜交替的区别(如表1),一边引导学生回答区别,同时也同步完成表格内容,简单明了。

如果概念之间存在逻辑包含关系,也可采用板图归纳对比的方法。例如,在区分“荒漠化”“石漠化”“红漠化”“沙漠化”等概念时,教师讲授完它们的定义之后,可借助板图归纳它们的逻辑关系(如图1)。

三、采用论证式教学法

教师可以根据易混淆概念之间的区别与联系,提出一个正向或者反向的论点,带领学生或者让学生自主完成论点的论证,进而区分易混淆概念。例如,在区分“昼弧”与“昼弧长”这一组概念时,教师可提出“昼弧长与白昼长不一定正相关”这一论点,引导学生进行以下基本论证过程:

图2中A点的昼弧长度长于B点,但是从昼夜在同纬度的分配来看B点出现极昼现象,其昼长明显长于A点。因此,昼弧长与白昼长不一定正相关。借此论证结果,教师正好可以强调“昼弧”与“夜弧”指代的是弧度,其本质是一个角度单位,而非长度单位,与昼夜长短存在明显相关性的是“昼弧”与“夜弧”,而非“昼弧长”与“夜弧长”。

四、采用模拟演示法

借助教室里的一些简单教具或实物,通过教师展示或师生合作将易混淆概念的具体要义模拟或演示出来,这也是一种有效的概念辨析方法。例如,在区分“恒星日”和“太阳日”这一组概念时,可将教室中的讲台当作太阳,教师借助一个篮球或者用自己模拟地球运动,很容易就能推导出太阳日为24小时,恒星日为23小时56分4秒,过程简单易行且有趣高效。

借助简单的课堂实验也可帮助学生区分一些易混淆概念。例如,在讲解河流侵蚀的相关概念时,教师可利用沙土制作出简单的河道模型,在课堂上采用实验的办法模拟出“溯源侵蚀”“下切侵蚀”“侧蚀”等概念,不仅清楚区分了河流侵蚀的相关概念,还提高了学生的探究兴趣,同时也加深了学生的记忆。

五、借助多媒体辅助教学

多媒体借助声音、图像、视频等媒介,将远离生活的许多地理事物呈现给学生,让那些模糊易混淆的概念在学生脑海中得以具象化,尤其在进行自然类概念辨析时,多媒体可以达到事半功倍的效果。例如,“雅丹地貌”与“丹霞地貌”是学生易错的一组地貌,教师通过对比教学再辅以多媒体呈现它们各自的景观图片或者动图,会使这组概念在学生的脑海中加深印象,类似的还有“U形谷”与“V形谷”、“角峰”与“孤峰”、“风蚀垄”与“沙垄”等概念的区分,均可借助多媒体呈现其图片或者视频,辅助学生进行辨析学习。

对于一些过程描述类的概念,教师不妨直接借助多媒体做出其过程变化的动图,或者直接找现成的动图或视频素材,让学生清晰直观地理解。例如,在区分“城市化”“郊区化”“逆城市化”“空心化”“再城市化”等概念时,可简单用多媒体绘制其过程示意图,或者借助动图以及视频等素材,让学生轻松掌握。

六、结合乡土案例教学

很多现象在日常生活中也能遇见,教师在课堂讲解时可结合乡土地理内容,联系学生家乡或者周边熟悉的相关案例,这样不仅可帮助学生轻松区别易混淆概念,还可厚植家国情怀,利于学生建立积极向上的情感态度价值观。例如,在区分“水华”与“赤潮”这一组概念时,教师可直接以云南的滇池水污染作为案例,引导学生学习“水华”发生的背景条件、影响等;再如,区分常见的喀斯特地貌也可直接用路南石林、普者黑等案例作对比教学。

对于有些抽象易错概念,教师在讲解区分时也可将其生活化,减轻学生的学习难度。例如,在区分讲解“风化作用”与“风力作用”这一组概念时,教师可选择生活化的场景对“风化作用”进行解释,引导学生思考“为何家中一些经常在阳光下暴晒的硬物容易碎片化?”“为何虫蛀的柜子不牢固?”等探究性的问题,可以让学生更容易理解风化作用。

对于一些高中阶段未明确区分的地理概念,也可借助具体实例来帮助学生区分,例如,高中地理教材并未明确区分地貌与地形,多数情况下,这两个概念能够通用,但有些情况下,两者又有区别,用黄土高原可将这两个概念进行简单区分,黄土高原的地形多描述为高原,而地貌特征则多描述为沟壑纵横。

在地理教学中,教师应注重课堂语言表达的准确性,及时纠正学生课堂表达的不准确之处,对于不太确定的概念应反复查证,减少因语言表达不准确带给学生的误导。

◇责任编辑 苟有恒◇