围绕教材资源进行作业设计

作者: 王树春

初中历史教材中的资源,包括教材目录和子目、教材正文(如文字材料、历史地图、历史人物插图、历史文物图片、历史图片、材料研读、相关史事、问题思考等)、课后活动、知识拓展、历史大事年表等。在当前“双减”政策下减轻学生学业负担的关键在于优化作业设计。笔者结合多年的初中历史教学实践,谈点看法。

一、构建思维导图,进行历史作业设计

构建思维导图(或知识网络图),是历史教师引导学生自主学习历史的方法之一,学会构建历史知识思维导图,有利于帮助学生系统地掌握历史发展的脉络,在头脑中形成清晰的历史知识系统,有利于学生学习习惯的养成。

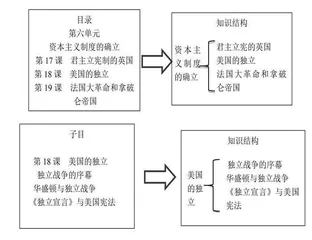

(一)运用教材中的目录和子目,构建思维导图

目录和子目是历史教科书内容的重要组成部分,历史课文中最基本的基础知识,往往体现在目录和子目中。目录和子目是历史课程内容的浓缩,是贯穿课程内容的主线。在历史教育教学中,教师要有意识地引导学生利用教材目录和子目构建历史知识思维导图,把它作为自主学习的作业长期坚持下去。例如,教学九年级历史上册“第六单元 资本主义制度的确立”时,可以运用本单元的目录和子目构建如下思维导图:

(二)运用教材中的单元导读,构建思维导图

教材中的单元导读,是对本单元教学内容的概括和浓缩,对本单元的历史学习内容具有提示作用,教学中不能把它当作可有可无的部分。在从事历史教学活动时,历史教师要认真组织学生自主学习该内容,并以思维导图的形式呈现给学生,强调学生在以后的历史学习中认真阅读单元导读,然后学习绘制思维导图。例如,教学八年级历史上册“第五单元 从国共合作到国共对峙”时,可以运用本单元的单元导读构建如下思维导图(或知识网络图):

【设计意图】通过历史教材中目录和子目、单元导读的学习,并将其绘制成思维导图(或知识网络图),有利于学生将烦琐的历史知识条理化,有利于学生直观地掌握历史知识,让学生逐步养成学习习惯,激发学生学习历史的兴趣,进而提高学生分析和解决历史问题的能力。

二、利用教材中的历史插图,进行作业设计

“识图”是历史教学中教师引导学生进行历史学习的基本功。教材中的“插图”包括历史图片、历史地图等。教学中引导学生养成“看图—读图—识图”的识图习惯,把这些“插图”作为学生自主学习和合作探究学习的作业,并把其贯穿在历史教学中。

示例一:

(材料来源:人教版八年级历史下册第9课 对外开放)

引导学生阅读“沿海地区对外开放示意图”时,笔者进行如下作业设计:(1)在地图中圈画出“1980年,兴办深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区”。(2)由南到北,在地图上查找1984年开放的14个沿海城市和1985年开放的沿海经济开发区。(3)识图并结合所学知识简要叙述我国对外开放的格局。

示例二:

(材料来源:人教版八年级历史下册第18课 科技文化成就)

阅读上述图片材料,笔者进行如下作业设计:(1)给图片各配一句解说词。(2)从图片中获取到什么历史信息。(3)整合图片,确定一个学习主题。

【设计意图】通过学习历史教材中的“历史插图”和结合识图及多样化的设问,有利于再现历史情境,了解历史的真实,拉近历史与现实的时空距离,让学生在轻轻松松的历史学习中形成历史解释、唯物史观、家国情怀、时空观念等历史核心素养,进一步养成良好的学习习惯,激活学生历史兴趣。

三、利用教材中的“相关史事”和“材料研读”,进行作业设计

初中历史教材中的“相关史事”“材料研读”“课后活动”等,是历史教科书的辅助性栏目,是对正文内容的补充拓展。教学中要充分利用这些资源,进行作业设计。

(一)运用教材中的“相关史事”“材料研读”,进行作业设计

对历史教材的阅读,不能仅仅读正文部分,忽视“相关史事”“材料研读”等辅助性栏目都是不可取的。因此,在进行历史课堂教学时,既要引导学生认真研读这些辅助性栏目,又要在此基础上进行作业设计。

示例1:学完统编教材七年级历史上册“西晋的短暂统一和北方各族的内迁”中“西晋的短暂统一”,可以进行如下作业设计:

西晋时的贵族、富豪还用斗富的方式炫耀自己的财富。大臣石崇和国舅王凯斗富。王凯用麦糖洗锅,石崇就用白蜡当柴烧;王凯用紫色丝绸做成长40米的步障,石崇就用织锦做出更华丽的步障50里。

——统编教材七年级第85页“相关史事”

西晋人鲁褒作《钱神论》讥讽道:钱被奉为神物,“无德不尊,无势而热,排金门而入紫闼。危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世之宝,亲之如兄,字曰‘孔方’”。文章问世后,广为传颂。“孔方兄”一词,也成了“钱”的同义词。

——统编教材七年级第86页“材料研读”

问题1:以上两则材料说明了什么样的社会风气?

问题2:研读以上两则材料,概括“西晋的短暂统一”的原因。

【设计意图】通过教材中趣味性很强的历史故事或历史材料的学习,让学生逐步生成唯物史观、历史解释等能力,激发学生学习历史的学习兴趣,进而提高学生分析历史问题的能力。

(二)运用教材中的“课后活动”作业,优化作业设计

“课后活动”作业,是对“课堂教学”的延伸和拓展,历史教科书中有很多“课后活动”作业,历史教师将这些“课后活动”作业进行优化组合、精心设计,也是一种很好的教学策略。

示例1:学完“经济体制改革”后,笔者结合教材中的“课后活动”,进行如下作业设计:

阅读材料,回答问题。

(材料来源:人教版八年级历史下册第41页“课后活动”)

问题1:统计图中“农业总产值”和“农村居民人均可支配收入”的不断提高得益于农村经济体制改革中哪一政策的实施?

问题2:分析上表,你能说说农村实行家庭联产承包责任制的作用吗?

问题3:(拓展性作业)

中共十一届三中全会的召开,拉开了中国改革开放的序幕。改革首先从农村开始,实行“家庭联产承包责任制”以来,农村发生了天翻地覆的变化。请你完成以上作业后,依据你的所见所感,以“乡村振兴”为话题,写一则历史短评。(要求:观点明确,史论结合,80字左右)

示例2:教学完“探寻新航路”后,笔者结合教材中的“课后活动”,进行如下作业设计:

课文原题:下面是对哥伦布开辟到达美洲新航路的不同看法。他们的看法为什么如此矛盾?请分析原因。

印第安人:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏了我们的文化,掠夺了我们的财富,他是一个恶魔。

欧洲人:哥伦布“发现”新大陆,把欧洲文明传到美洲,使落后的美洲走向文明,他是一个功臣。

——人教版八年级历史上册第74页“课后活动”

迁移性作业:(根据以上原题改编)

关于“哥伦布开辟到达美洲新航路”这一史实,有以下不同的观点:

印第安人的观点:哥伦布把欧洲强盗带到了美洲,破坏了我们的文化,掠夺了我们的财富,他是一个恶魔。

欧洲人的观点:哥伦布“发现”新大陆,把欧洲文明传到美洲,使落后的美洲走向文明,他是一个功臣。

阅读上述材料,结合所学知识。你认为谁的观点正确?请说出你的理由。(要求:明确写出自己的观点;说明理由要有史实依据,不能完整地照抄原材料;字数不低于50字)

【设计意图】通过学习历史教科书中的辅助性栏目,并将其优化作业设计,有利于增强历史学习的趣味性,便于在历史教学中培养学生的历史核心素养。通过对辅助性栏目的优化组合、精心设计,既拓宽了学生学习的视野,又让历史课生动有趣,增强了学生理解分析概括历史问题的能力。

四、把“写”的作业,转换为“说”的作业

例如,在学习统编教材九年级历史上册第9课“中世纪城市和大学的兴起”一课中的“自由和自治的城市”这一知识点时,首先,设置以下问题:(1)“城市的空气使人自由”,这是中世纪时形容城市的一句谚语。这是怎么回事?城市难道有不受封建控制的特权吗?(摘自课文引言)(2)讨论:中世纪西欧城市兴起的原因有哪些?(摘自课文课后活动第2题)(3)城市居民为争取城市的自由和自治,作了哪些努力?然后告诉学生,要理解“自由和自治的城市”,请同学们带着以上问题先独立阅读课文,然后把其中获取的历史信息找出来,再在同桌或者是小组之间互相交流发言。

学情反馈:(1)从10世纪起,西欧a农业技术提高,b农业剩余产品增加,c商业贸易发展,d人口增长,旧的城市开始复苏,新的城市不断产生。(摘自课文正文第42页)(中世纪西欧城市兴起的原因)(2)领主像控制庄园一样,对城市居民任意征税,甚至要求居民像佃户一样履行义务。(摘自课文正文第43页)(城市受封建控制,这是城市居民争取城市的自由和自治的原因)(3)“城市居民采取各种方式反抗,争取城市的自由和自治,常用的手段包括金钱赎买和武力斗争。相关史事:“法兰西的琅城取得自治的过程最为典型”,“城市取得自由和自治权的形式,是从国王或领主手里取得‘特许状’”。(摘自课文正文第43页)(城市居民争取城市的自由和自治的过程)

【设计意图】“把‘写’作业,转换为‘说’的作业”这一作业形式,能使教学活动获取事半功倍的效果,既符合新课程背景下的“双减”,同时也训练了学生通过阅读文本获取历史信息的能力和历史解释能力。这样,既锻炼了学生的语言表达能力,又提高了学生的学习兴趣。

笔者认为,灵活多样的作业设计有利于学生对所学历史知识的消化吸收,成为知识储备,有利于学生学习情趣的养成,同时也有助于教学目标的达成。“双减”政策下减轻学生作业负担的关键在于优化作业设计,提高作业质量。

◇责任编辑 苟有恒◇