“经典”何以“常谈”

作者: 万婧怡

部编版语文教材八年级下册第三单元的选择性阅读名著,2023年由傅雷的《傅雷家书》替换为朱自清的《经典常谈》。本书是朱自清先生在传统文化研究上具有学术高度和深度的文学著作,同时注意到了大众的接受程度,是对当下大众来说难能可贵的经典导读作品。尽管书中言辞流利畅达,作者对中国文学经典的阐述也鞭辟入里、深入浅出,但对于八年级学生来说仍有很多障碍,包括选材上,学生文学素养参差不齐,大部分人对经典感到陌生;阅读过程中,不同学生的兴趣点不同,针对感兴趣的话题,以个人为主体缺少深阅读的能力;一些专业化的术语、生僻字造成学生阅读理解上的障碍等。基于上述学情,并结合新课标整本书阅读的教学理念,笔者进行了关于《经典常谈》的整本书阅读项目化学习策略的研究和教学设计。

一、背景分析

部编版语文教材八年级下册第三单元选择性阅读名著,在2023年由原本的《傅雷家书》正式更换为朱自清的《经典常谈》。

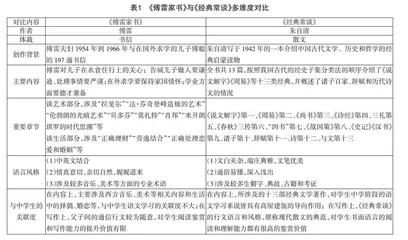

朱自清先生的《经典常谈》是完成于战时昆明的旨在对于传统经典进行钩玄提要的文化读本,在1946至1950年间由文光书店先后发行过五版,风行一时,时至今日仍然在学术史和文学史领域被广泛讨论。《经典常谈》正文计有《说文解字》第一、《周易》第二、《尚书》第三、《诗经》第四、三礼第五、《春秋》三传第六、“四书”第七、《战国策》第八、《史记》《汉书》第九、诸子第十、辞赋第十一、诗第十二,与文第十三,共十三篇,每篇数千言。作者作为中国传统文学作品有高屋建瓴看法的学者,对中国传统文学中的十三类经典进行了准确生动的介绍。那么为何在最新版本的教材中编者会选择以《经典常谈》取代《傅雷家书》呢?我们将两本书从多个维度进行比对:

由此可见,相较于《傅雷家书》中傅雷与儿子更个性化、私人化的交流,《经典常谈》在内容上更贴近当下中学生语文学习的要求和语文素养的提升,同时呼应了现代社会下国家对弘扬传统文化、重塑文学经典的重视。当前网络盛行,中学生接触的信息更加繁多,资源也更加丰富,但其中信息良莠不齐,让大部分学生仍然以学校学习为接触古典文学或文学经典的主要途径。教育部提出树立当代青少年文化自尊和自信之时,缺乏的是一个能够导向传统经典的社会环境和文化氛围,尤其对于在探索求学的路上不知何为经典的青少年,因为缺乏正向引导从而无法搭建起对经典的正确审美判断。而这些问题,穿越历史,正好贴合了朱自清先生的人生经历以及他对于当时战时国文教育的关注。

在写作《经典常谈》的1938至1942年间,朱自清不仅同时在国立西南联合大学中文系及其师范学院国文系任教,而且自1934年起就参与到国民政府国防设计委员会主持的中小学国文教科书的编写工作中,并在其间发挥了重要作用。这成为他日后创作《经典常谈》的缘起,而如今我们对《经典常谈》的重新选择,恰好在不同的时代却面临着同样的文化困境之中,借助朱自清先生的作品,重新探索对于传统经典的普及。对于我们初二年级的学生来说,《经典常谈》确实是一部有难度和审美价值、但同时又能成为正亟须阅读经典学生的阅读导向的不二之选。

二、经典如何“常谈”

基于上述的学情和名著阅读要求,并结合对于当下中学生《经典常谈》存在的几个难点:(1)内容上,《经典常谈》作为学术性著作对学生理解难度大,缺乏相关视野和文学积累;(2)选材上,一些传统文学、历史和哲学类作品目前在课本中无对应,学生存在陌生感和疏离感;(3)语言上,文中涉及较多生僻字、典故和古籍和考证,加大了学生阅读和理解的难度。

为解决上述三方面问题,我们可将整本书阅读分为如下几个阶段:第一阶段,学生根据自身情况和兴趣进行选择性略读;第二阶段,学生以小组为单位对所选篇目进行项目化研读;第三阶段:各组以课前演讲为展现形式呈现研究成果,其他组的同学基于此进行专题性的比读并撰写读书报告。

1. 以兴趣为导向,选择性阅读

对于《经典常谈》而言,各章节不存在先后的强联系,可作为独立部分研读。选择性阅读不必贪多,也不要求学生对每一章节介绍的著作都深入地精读、精思,只需要挑选自己感兴趣的章节进行阅读即可。因此在第一个阶段,学生自主阅读,时间为7~10天,可采用浏览、跳读等方法,对全书内容有大致的把握并记录,同时根据兴趣挑选感兴趣的章节,进行初步的批注和心得。阅读成果呈现方式为在书本上进行旁批、勾画,并完成阅读兴趣的统计表。

表2 选择性阅读略读兴趣点统计表

比如在上述的表格中,学生在阅读中发现自己对山水田园诗(尤其是陶渊明、谢灵运)感兴趣,同时对先秦时期的诗歌(如《诗经》)、文化等感兴趣,上述表格可以作为该学生下一阶段进行小组研讨的分组依据,同时没有选择的章节可以在其他小组进行研读成果展示时进行学习。

2. 以活动为实践,小组化探究

基于第一阶段的阅读兴趣统计,对相同的章节感兴趣的学生组成研学小组,每个组3~4人。每个小组需要完成两部分任务:第一部分,针对所阅读的章节梳理一张知识齐全、条理清晰的章节知识卡片,可以采用表格、思维导图等形式进行呈现。第二部分,每个小组根据选取的章节中感兴趣的话题进行专题研读。

组内研读的展开形式可以分为以下几种:

(1)问题研读法:针对该章节,小组成员共同提出值得思考的5~8个有价值、有梯度的问题,通过查找资料解决问题。不仅能够加深学生对于章节内容的了解,也利于培养学生大胆质疑,且能够提出有价值问题的能力。

比如:我们以《诗经》第四为例,小组内可以提出的问题有:①诗经中的选材从何而来?有什么特点?②诗经的曲调的起源在何处?③诗经在当时是怎样的地位?④诗经的特点与其所处的社会环境有何关系?⑤诗经在后来如何发展、演变?

(2)专题研读法:小组成员立足某一个章节提出一个感兴趣的话题,比如“《诗经》中的儿童活动”(《诗经》第四),“史书中不同史学家的作传特色”(《春秋》三传第六、《战国策》第八、《史记》《汉书》第九),“战国时期礼制的变迁”(三礼第五)等,专题研究的方法,可以寻找课内学过的古诗文进行举例分析,比如课本中出现的《蒹葭》《关雎》《式微》等,可以成为诗经章节的案例展示;也可以进行跨学科的交流,比如研究礼制的变化,可以与历史上所学战国时期的政治经济文化相互联系、印证;也可以查找课外资料,与“我们的互联网时代”这一个综合性学习相结合,查找资料进行研究。此阶段持续时间不少于两周,在必要的时候,教师可以提供适当的理论支持。

(3)趣味实践法:小组内在有条件的情况下,可以将章节内容与综合性活动相结合,进行社会实践。例如:对“魏晋诗歌的起源和发展”感兴趣的小组,可以在课余时间组织到南京六朝博物馆进行参观和采访,获取资料并形成采访报告;对“春秋战国时期的礼制”感兴趣的学生,可以参观南京博物院,参观相关特展或展出,采访专家或讲解人员,形成采访报告或社会实践报告。

此阶段持续时间可以为2周(包括周末作业、阅读课),为保证每个小组的研究能顺利开展,老师需要及时关注小组的阅读进度,在学生遇到问题时及时提供指导;同时选取的话题切忌大而空,最好能从课文入手,做到“温故而知新”,让学生真正从自己的视角去挖掘学过的课文中不同的切入点,实现自主学习的启蒙。

3. 以课前演讲为形式,专题性比读

整本书阅读的第三个阶段是每个小组基于项目化学习的成果展示,能够呈现为一张简洁明了的经典名著的知识手卡,发放到每一个学生的手中,便于与班级其他小组实现项目化研究成果的共享。在课程展示部分,我们建议选取每天的课前演讲时间,提前抽取1个组进行PPT展示,演讲时间保证在10分钟之内,从而保证每次学生摄入的内容不会过多,导致难以消化,包括成果展示汇报、学生提问和互动点评环节。在所有小组的汇报结束之后,以个人为单位,选择你感兴趣的2~3个章节进行比读和联读。比如辞赋、诗、文三个章节,之前有较强的渊源关系,可以进行文体发展的溯源,完成一份个性化的读书报告,需要包含自己的理解和思考。

4. 鼓励多形式创新,量表化评价

以上的评分细则,更多体现在对学生成果展示中主题明确、集中,语言表达流畅和成果的可视化几个方面,看重小组合作,但是具体研究的内容上给予学生最大的自由度和可选择性,近距离地创造一个自由探索经典作品的课堂环境,让学生在兴趣中实现自主探究。在课前演讲的形势下,学生的研究成果能够通过更加口语化的通俗易懂的形式呈现,同时能够锻炼学生的语言表达能力,而对于下面的同学来说,每周2~3次频率的课前安排,以及研究成果的实体化展示,能够更大程度地营造“经典”得以“常谈”的氛围。

初二阶段对于《经典常谈》的选择性阅读,更大意义上是作为经典文学作品对初中生的启蒙,一系列的研究成果,都能够在以后的学生针对课内外文言、古诗等作品时的印证和补充,加深学生对于传统文化的理解,真正树立文化自信,并自觉养成亲近经典、阅读经典的习惯。因此,我们在指导学生的学习中,亦切忌死记硬背篇目名、作者时代、书籍名等,更重要的是引导、激发学生兴趣,“把它当作一只船,航到经典的海里去”。

◇责任编辑 苟有恒◇