2023年新高考全国卷语文试题评析与教学启示

作者: 高苑铭

2023年新高考全国卷语文试题依据《普通高中语文课程标准》(2017年版)和《中国高考评价体系》的要求,坚持立德树人根本任务,命题关注素养发展的跨学科性、应用性,强调综合性与开放性,全面考查“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”。试题选材高度切合时代精神,具有立意高度与价值深度,命题注重教考衔接,侧重考查考生对所学知识的融会贯通和灵活运用,考查思维能力与品质,注重引导考生表达个性创见与思考。

一、价值引导,体现时代精神

高考命题是连接课程与时代发展的桥梁。2023年新高考卷全面贯彻党的二十大精神,整体试卷结构、试题难度、题型设置保持稳定,注重对中华优秀传统文化、社会主义先进文化、革命文化等内容的考查,选材贴近现实生活,引导考生聚焦文本价值,激发思考与表达,以文育人,以文化人。

新高考Ⅱ卷现代文阅读I材料一摘自习近平总书记2011年11月16日在中央党校秋季学期第二批入学学员开学典礼上的讲话《谈谈调查研究》。调查研究是关系党和人民事业得失成败的大问题,正确的决策、正确的贯彻落实都离不开调查研究,新时代新征程上,只有持续加强和改进调查研究,聚焦改革发展中的重难点问题,坚持实事求是的原则,树立求真务实的作风,具有追求真理、修正错误的勇气,紧密结合实际,才能不断推动国家与社会高质量发展。2023年3月,中共中央办公厅印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》指出,在全党大兴调查研究,作为在全党开展的主题教育的重要内容,推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。试题选文弘扬唯实求真的时代精神,启发广大青少年思考良好的作风对凝聚强国建设、民族复兴磅礴力量的重要作用,并从中汲取发展智慧。新高考Ⅰ卷现代文阅读I材料摘编自赫克托·麦克唐纳的《后真相时代》,新媒体技术的发展使人们获取信息的渠道更加多元,人们的认知实践也受到媒介化的影响,试题通过藜麦事件引导考生深入思考信息时代理性分析和审慎判断的重要性,思考公众数字素养提升的必要性。现代文阅读Ⅱ材料选自陈村的书信体小说《给儿子》,这封写给“未来上大学的儿子”的“书信”,也是写给每一位青年读者的真情叮嘱,引导广大青年熟谙乡土,见识农民的淳厚、勤劳,体会中华大地的恩惠与仁慈,将生命之根和精神之根扎向历史深处,并从中汲取丰厚的精神养料。

习近平总书记在党的二十大报告中强调:“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”作为伟大时代的亲历者、见证者,讲好中国故事、传播好中国声音,是广大青年的使命担当。新高考Ⅰ卷写作题“好的故事是有力量的”,引导考生思考好故事所蕴含的思想与智慧,感悟好故事对触动心灵、启迪智慧、改变命运、展现民族形象等的力量,关注身边的故事,理解并共享中国精神,做有精彩故事的人。新高考Ⅱ卷写作题“青少年自己的空间”,与青少年的成长密切相关,体现了对青少年成长需求的换位思考、对青少年的倾听与理解,为考生提供展示个性、表达真情实感的空间,引导青少年勇敢地面对成长中的困惑与问题,激励其健康成长。

二、深化基础,注重教考衔接

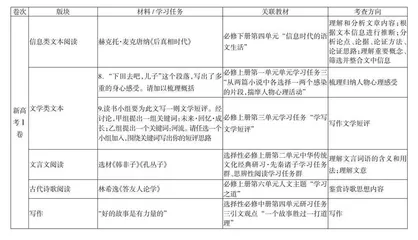

6月7日,教育部教育考试院发布《2023年高考语文全国卷试题评析》,明确指出:“试题积极体现《普通高中语文课程标准》(2017年版)的新理念,主动呼应国家统编高中语文教材中的新增内容,增强试题的创新性和开放性,引导一线教学扭转功利化倾向,将功夫下在提高课堂质量、夯实知识基础、培养能力素养上。”2023年新高考全国卷命题延续了2022年高考试题关联教材的命题思路,以新教材为依托,重视由课内向课外的拓展延伸,从显性关联和隐性关联两个维度链接教材,在教考衔接中以考促教。

1. 显性关联

新高考卷与教材的显性关联主要体现在试题题干设问、答案设计与初中、高中教材直接建立链接,两套新高考卷名篇名句默写在考查考生对古代名篇的识记、理解的基础上,更聚焦其当代价值,通过生活化情境创设,考查考生的情境性运用能力。文言文试题继续以教材为基,考点设置与教材直接关联,综合考查文言基础知识、文史常识。在现代文阅读版块和语言文字运用版块,新高考卷也体现出对初中和高中教材的关注,打破了学段限制。新高考I卷语言文字运用材料与初中整本书阅读推荐书目《骆驼祥子》关联。新高考Ⅱ卷信息类文本阅读选择题选项与必修上册第四单元“学习资源”毛泽东《调查的技术》关联,文学类文本阅读选择题选项与鲁迅《社戏》、沈从文《边城》关联,语言文字运用选项与毛泽东《沁园春·长沙》、魏巍《谁是最可爱的人》关联,显性关联随处可见。

2. 隐性关联

试题用当下时代新鲜材料关联、融入教材人文主题;在任务设置上注重呼应、对接统编教材内容。选材上,新高考Ⅰ卷信息类文本选文赫克托·麦克唐纳《后真相时代》对提升公众数字素养必要性的关注,与必修下册第四单元“信息时代的语文生活”相呼应,强调信息时代理性决策、独立判断、涵养媒介素养的重要性。文言文阅读采用双文本材料组合形式,从诸子经典文言著作《韩非子》和《孔丛子》中选材,聚焦“赏罚”,展现了法家和儒家主张上的差异和论辩交锋,回应了选择性必修上册第二单元中华传统文化经典研习·先秦诸子和思辨性阅读两个学习任务群,丰富了考生对先秦诸子思想的认识,引导考生培养理性思辨精神。诗歌鉴赏阅读材料选自南宋林希逸的七律《答友人论学》,引导考生思考领悟思想、钻研实践的学习之道,以形成正确的学习观,提高学习能力,与必修上册第六单元人文主题“学习之道”相呼应。写作题“好的故事是有力量的”,与选择性必修中册第四单元研习任务三中的引文观点“一个故事胜过一打道理”相关联。新高考Ⅱ卷现代文阅读I,采用非连续性文本组合方式,将习近平的讲话《谈谈调查研究》、费孝通的学术文章《亦谈社会调查》相整合,与必修上册第四单元“家乡文化生活”和第五单元“整本书阅读”(费孝通《乡土中国》)关联。

学习任务设置上,新高考Ⅰ卷文学类文本第8题与必修上册第一单元单元学习任务三相关联,考查对人物心理感受的梳理归纳。文学类文本第9题,指向必修上册第三单元学习任务“学写新闻短评”,考查考生对作品的文学审美能力。新高考Ⅱ卷文学类文本阅读围绕沈从文的散文化小说《社戏》(节选)命题,表现出作者对乡土社会和民族命运的深切关怀,设题关联鲁迅《社戏》、沈从文《边城》,与选择性必修下册第二单元研习任务中“研读本单元课文,回顾初中以来学过的相关文章,再拓展阅读一些现当代作品”的要求相承。文言文由“中国古代十大兵书”之一《百战奇略》和军事问题言论辑录《唐太宗李卫公问对》两篇节选文章组成。文言文主观断句的考查形式与必修下册第八单元学习任务三为《贞观政要》中的“两段文字断句并将其翻译为现代汉语”的要求相对应,简答题考查淝水之战苻坚失败的原因,也与本单元“理性的声音”这一人文主题相契合,引导考生理解作者观点及其反思历史、以史为鉴的现实针对性。整体而言,2023年新高考卷在教考衔接的广度、深度、密度上比以往有所突破。

三、强化素养,增强开放性和灵活性

2023年新高考语文全国卷在整体命题设计上稳中有变,进一步增强命题的开放性和灵活性,在丰富文本选材类型的同时,更加注重真实性、典型性和融合性情境的创设,更关注对考生在真实情境下分析问题、解决问题能力的考查,对真实情境下阅读素养的考查。文言文断句题延续了2023年四省(安徽、云南、吉林、黑龙江)联考文言文自主断句的命题形式,有效避免了以排除、猜测等答题技巧作答的套路,考查考生对文言语境的理解,区分度也有所提高。名篇名句默写第(3)题,通过真实生活情境创设,考查考生对名篇名句的理解应用。语言文字运用题在保持情境化命题的理念下,进一步改变固化的命题形式。其中,新高考I卷语言文字运用Ⅱ摘选老舍《骆驼祥子》语段,综合考查重叠词语的语意、标点符号的表现力、词语在不同语境中的表意等,体现高考随文设题的命题趋势,考查考生分析鉴赏、迁移运用的能力。写作试题侧重考查学生的思维品质和写作能力,其中,新高考Ⅱ卷写作试题“青少年自己的空间”依据课程标准的新理念命制,是一道读写结合的新题型,首次在高考全国卷中正式使用。作文试题与语言文字运用材料链接,引导考生调动自己真实的生活体验和情感体验进行“真写作”。

四、教学启示

1. 重视基础,教考衔接

2023年四省(安徽、云南、吉林、黑龙江)联考和新高考命题有意引导教学回归教材,稳步推进“教考衔接”,文言文阅读、名篇名句默写、现代文阅读等模块均呈现出对教材内容的直接反馈,隐性关联在全卷中也随处可见。高中语文教学与高考备考应关注课程标准的学习任务群要求,教材设计的人文主题、学习目标、学习提示、单元学习(研习)任务及提炼出的学科核心知识和能力,重视“教学评”的一体化,灵活运用教材培养学生的语文核心素养。备考阶段,应对教材内容有效整合、归纳,将教材“单元学习(研习)任务”“学习提示”与备考相衔接,转变对一些传统观念中“用不到”“没有用”的篇目的态度,围绕文体知识对教材中的论述类、科普、传记、新闻、报告文学等篇目进行整合归纳,围绕必备知识概念、创作风格与背景、同期作品对比阅读等对教材中的诗歌、戏剧、小说和散文篇目进行整合归纳,深入挖掘教材资源。

2. 拓宽思路,跨学段建构

高中语文教学应基于语文学科逻辑与学习认知规律,围绕“价值”“思维”“情境”构建语文知识基本体系,帮助学生建立知识间的关联,完成系统化知识建构。不仅建构教材的一篇课文、一个单元、一本教材、一阶学段,还有跨学段教材共同体的落实,围绕“群文阅读”“专题阅读”“读写融合”等多元学习任务,贯通初高中学段,从创作、艺术、审美的层次欣赏分析作品,提高学生的鉴赏素养。能够深入研究高考,从不同的角度提出新问题,备考要有前瞻性,不能仅满足于旧高考题、教辅、模拟题,要能自主提出新问题、设置新题型,培养学生解答新问题的能力。

3. 读写融合,筑牢根基

统编语文新教材“编写说明”明确提出:“(课文)以主题、内容或写法聚合,打破文体限制,以单篇加多篇的方式组合成单元教学资源,带有明显的整合性质。”教材中阅读与写作单元的最后一个任务往往引导学生借鉴单元选文的写法进行写作实践,提升写作素养。高中语文教学应将教学端的“大单元教学”与学习端的“大单元阅读与写作”相衔接,实现“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四维建构。引导学生高质量阅读,切实提升阅读量和阅读能力,并由“文本内”延伸到“文本外”,引导学生将文本的言语经验运用于实际写作,将阅读与写作相整合,以聚合性思维鉴赏语言表达,以发散性思维多角度扩展写作技巧,实现阅读与写作的互动。

◇责任编辑 苟有恒◇