组群·比物·知人:高中语文群诗阅读学习策略

作者: 王丽琴

摘 要:群诗阅读作为一种创新性的诗歌阅读教学方法,倡导将关联的诗词知识整合进行多篇共读,引导学生对文本内涵进行深入探究,提升古诗词教学的有效性。本文从“整合群诗作品的议题研学”“读懂群诗内涵的类比激学”“迁移群诗所学的表达活学”三个方面阐述了环环相扣的“组群·比物·知人”策略在群诗阅读教学中的实践,这个策略能够提升学生的言语表达能力,拓展其深度学习视域。

关键词:组群·比物·知人 群诗阅读 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.10.006

就语文学科的本质而言,语文核心素养的核心部分就是表达能力素养。在群诗阅读教学中,以“组群·比物·知人”的策略可以引导学生拓展语文素养学习视域,提高语言综合应用能力,集中地指向语文核心素养的核心——言语表达能力的提升。

一、精挑细选妙组“群”:整合群诗作品的议题研学策略

(一)据景整合群诗:选意象定议题

景,即诗词中融合了作者情感的意象,包括景物形象和事物形象。在今天,许多意象的本体已经远远超越这个意象本身,被历史与文化赋予了多重含义。教学中可以把意象相同或相近的多首古诗词组合成群,让学生深入领会诗词意象的内涵及意义。组合群诗时可以选取同一作者不同作品中的同一意象,也可以选取不同作者作品中的同一意象。

比如,教学李清照的《声声慢》时,为了更深刻地理解“满地黄花堆积”一句中涉及的意象“花”,笔者把她的其他作品《醉花阴》《鹧鸪天》《如梦令》三首纳入进来组合成群诗,辅以对《醉花阴》中的“帘卷西风,人比黄花瘦”、《鹧鸪天》中的“何须浅碧深红色,自是花中第一流”、《如梦令》中的“试问卷帘人,却道海棠依旧”等解读,探究“花”的意象在李清照笔下的不同呈现,也进一步理解作者的人生况味和思绪内涵是不同的。

(二)缘人整合群诗:理作品定议题

围绕作者整合群诗可以是同一作者同一时期的作品,也可以是同一作者不同时期的作品。

比如,教学杜甫《登高》一诗时,笔者将他的《登楼》和《登岳阳楼》两首作品拿来组合成群诗,引导学生理解“写登楼或登高的作品没有多少是欢快的”这一认识,同时也更深刻地理解杜甫在公元767年前后的心路历程,解读他悲伤背后的复杂心理。当然,如果要关照诗人在同时期、不同处境下的不同人生感悟,我们在教学中也可以选择《望岳》《月夜忆舍弟》等作品进行组合阅读。

(三)因情整合群诗:解主题定议题

情,即诗词所表达的情感,也即诗歌的主题。教学中,学生阅读同一主题的群诗作品,能多层次、有深度地感受、理解这一主题的精华。围绕主题整合群诗,可以是同一作者的不同作品中的同一主题,也可以是不同作者作品中的同一主题。

二、“比”物连类寻异同:读懂群诗内涵的类比激学策略

(一)同质求同,精读 “析诗中之景”

求同思维是根据一定的知识或事实以求得某一问题的最佳或最正确的答案的思维,它使人思维条理化、逻辑化、严密化。针对多个属性相同、指向相同,并且有相同阅读期待与阅读价值等核心阅读点的文本,求同是教学的课堂圆心。

学生要在教师的启发下“品词析境”,借助凝练的语言进行联想想象、品析思考,实现和古诗的对话。具体做法一是引导学生抓住诗“眼”,大胆想象,在虚实相生两种理解中解读诗歌意境;二是引导学生将同类诗句进行对比联想思考,在思维不断走向深入的过程中品味诗歌意象传递的深远意境。通过这样的方式让学生掌握解读古诗“析诗中之景”的要领,进而学一知十,在领会多位诗人所表达的情感的基础上归纳提炼古诗中“意象”表情达意的技巧和特点。比如,教学根据“雁”这一意象组合成的群诗,笔者带领学生按照以上方法精读《度破讷沙二首》这一作品,并链接到《太常引·送商参政西行》,引导学生将整组诗歌视为一个整体,进行比较阅读,从而更好地把握“雁”在古诗词中所代表的意蕴。

(二)同人比异,范读“品诗中之人”

求异思维是在指思维中自觉地打破已有的思维定式、思维习惯或以往的思维成果,在事物各种差异之间建立“中介”,突破经验思维束缚的思维方法。针对作者的思想随着生命状态的变化而发生变化的现象,以比异思维进行整合,往往能联结出他们宏阔的生命状态与生活感受。诗词作品的作者所处的时代及其阅历都和学生的认知相差甚远。

在教学时,教师遵循认知规律引导学生以“知人论世”的方法走进作者。一是适时补充写作背景,捕捉诗人的“情感波”;二是引领学生搜集、整理相关资料,拼集诗人的“生活史”,让学生掌握解读古诗“品诗中之人”的要领。

(三)同题发散,深读“悟诗中之情”

发散性思维,是指突破原有的知识圈,并通过知识、观念的重新组合,寻找更新更多的设想、答案或方法。

教师在教学时可以营造轻松愉悦的课堂氛围。一是巧借方法,打开诵读视窗,指导学生学会吟诗悟情,感受诗中的古风古韵;二是巧用合作,打开思维闸门,指导学生学会深析悟情,感受诗中的情感。比如,在教学以“羁旅乡思”为主题的群诗作品时,笔者选取了《采薇》和岑参的《逢入京使》、戎昱的《闻笛》三篇作品,并将《采薇》作为教学深读对象。为了读深、读透《采薇》所表达的主题,笔者采用了分组研讨的方式,通过挖掘《逢入京使》《闻笛》中的有效信息,对《采薇》进行了阐释或者佐证,从而突破阅读重难点。经过研讨,师生达成了一致:岑参《逢入京使》中“故园东望路漫漫”表达了对故土的思念,那条长路因为思念变得漫长,那场思乡梦因为思念亦漫长,这与《采薇》中的“行道迟迟”是不同的。

三、知“人”论诗见风骨:迁移群诗所学的表达活学策略

(一)把遥远的意象写亲近

古诗词作品中,有很多的常用意象。在实际教学中会发现,学生因为生活阅历与阅读经验的限制,很难理解这些意象及它们诗词中的作用,因此自主读诗,尤其是读一首古诗时,学生往往难以准确把握诗歌的情感内容。因此,在基于意象开展的群诗阅读教学中,教师要创设活动将相关解读进行迁移,让学生通过“写”的方式“亲近”意象。

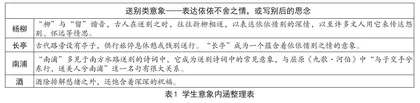

1.制作知识小卡片

学生根据研学的群诗归纳不同“意象”所表达的不同情感,可以根据典型意象梳理“意境特点”“典型诗句”和“典型情感”,制作知识卡片整理归类,强化巩固所学。以下是一位学生在课后自己整理的有关意象的内容。

2.拟写诗歌解说词

学生选择一首具有典型意象的诗歌,以意象为表达依据,完整、逼真地再现整首诗的情境,以诗性的语言解读诗歌内容及情感。比如,在学习了柳永的《雨霖铃》之后,学生写下了这样的一段诗情画意之词:“在那种冷落凄清的季节里,所有的人都会渴望一种相逢。 思念在分手后开始生长,长成伫立岸边的棵棵杨柳,盼望着青衫上酒渍斑斑的你,乘一叶扁舟,从暮霭沉沉的烟波中驶来,倾诉千种风情。那晓风残月依旧醉着,你可曾记得执手相看的泪眼,离别里那是谁与你浅吟低唱呢?”

(二)把陌生的作者写熟悉

在“精细讲解”的古诗词传统教学中,大部分由教师介绍写作背景,或由学生在课前搜集整理相关资料。这些信息的输入相对较为笼统,学生在生活经验、时代背景等方面很难融入诗歌情境,很难理解被概括成寥寥几句的历史事件曾经给作者、给人民、给社会带来多么巨大的影响。因此在基于作者开展的群诗阅读教学中,教师最后还要创设活动将相关的解读进行迁移,让学生通过“写”的方式“熟悉”作者。

1.撰写作者印象记

学生真诚地走进群诗作者的生活世界、内心世界,与他们进行心灵对话,并以“我心目中的**”为题,将群诗研学所得撰写成一篇文稿,表达自己对作者的认识和评价。比如,在学完李清照的群诗阅读之后,教师以“我心目中的李清照”为主题让学生将群诗研学所得撰写成一篇文稿,表达自己对作者的认识和评价。

2.拟写人物颁奖词

学生在归纳作家在诗歌选材、创作方式、表情达意方面的特色的基础上,选择其中的一个亮点以读者的视角为该作者拟写一则颁奖词,写出自己的真情实感。

(三)把粗疏的情感写细腻

在诗词教学中发现,学生特别习惯于把古诗词传达的思想感情作为考点来记忆,却从未与诗人产生共鸣,这就违背了在古诗词教学中落实核心素养的初衷。如何让学生在古诗词中发自内心地随着诗人悲叹,随着诗人呐喊,让学生成为诗词中共情的一分子,这一点对解读诗歌情感主题很重要。

1.完成阅读小报告

相同题材的诗歌,诗中的情感是相近的,手法是相似的。学生根据研学的群诗,从“题材特征”“内容情感”“常用技法”等角度归纳同一主题诗歌在表情达意上的特色,分类整理“送别怀人”“羁旅思乡”“山水田园”“边塞征战”“咏史怀古”“咏物言志”等不同主题不同流派诗歌的特点。比如,表2的内容是一学生在完成了“羁旅思乡”诗之后整理出的内容,用表格转述。

2.撰写诗歌推介词

学生根据整理的阅读报告,选择其中的一类或者一首撰写推介词,可以从意象选择、表达技巧、内容主旨、题材风格等多个角度比较全面地介绍其整首,推介阅读一首或一类诗歌。比如有学生推荐辛弃疾的《青玉案 元夕》:“这首词极力渲染元宵节观灯的盛况。有灯火辉煌、歌舞腾欢的热闹场面,花千树,星如雨,玉壶转,鱼龙舞。也有游人车马彻夜游赏的欢乐景象,乘坐香车宝马而来的,头插蛾儿、雪柳结伴而来的。然而倾城的狂欢中,更衬托出了在‘灯火阑珊处’的‘那人’,让我们借‘那人’的孤高自赏,进一步靠近了不肯同流合污的作者。于是构思的新颖、语言的工巧都在曲折含蓄和余味不尽中慢慢地浮现了出来。”从这一段文字的表述了,应该可以看到学生的“读懂”。

总之,基于“组群·比物·知人”策略的群诗阅读,从整合群诗作品到读懂群诗内涵再到迁移群诗所学,环环相扣,可以超越“阅读”本身的教学局限,围绕言语表达展开互动式、探究式等课堂教学体验,聚焦言语表达现象,发现言语表达规律,这有助于通过连贯、系统的言语表达训练实现教学的基本任务,提升古诗词课堂教学的有效性。

参考文献:

[1] 陈静《高中语文教学中培养学生语文思维的策略》,《课外语文》2021年第16期。

[2] 唐冬梅《语文群诗阅读教学方法的探索》,《成才之路》2021年第21期。

[3] 王蓝艺《群“诗”阅读:提升语文核心素养的有效策略——以人教版高一语文古诗词群文阅读教学为例》,《教育科学论坛》2021年第14期。