谈如何分析、评价历史人物和历史事件

作者: 凌斌

摘 要:“如何分析、评价历史人物和历史事件”不仅是一个教学关键问题,更是一个有关历史教学的根本问题。在初中历史教学中,教师可通过论证观点、绘制评价表、大事记(年代尺)等三种方式来分析、评价历史人物和历史事件,并在此过程中促使学生将唯物史观内化,形成评价历史事物的基本思维,提升学生的核心素养。

关键词:历史评价 思维方法 唯物史观 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.10.039

一、问题提出

历史学是在一定的历史观指导下叙述和阐释人类历史进程的学科,“如何分析、评价历史人物和历史事件”是该学科教学的基本内容,贯穿学科始终。新《课标》指出“(学生)能够将事件、人物、现象等置于历史发展的特定或总体进程及具体的地理空间中加以考察,并从历史发展的角度认识其地位和作用”。

“坚持唯物史观,揭示发展规律”是历史课程的基本理念,“运用辩证的、发展的观点认识历史进程,评估人们做了什么、能做什么、该做什么”是该课程目标,使学生“理性、客观地评价历史人物、事件和社会问题,并作出自己的解释”是该课程评价建议。上述课程基本理念、课程目标与评价建议均可落实在对历史人物和历史事件评价的教学中,促使学生在评价中逐步形成客观、辩证、全面、发展、联系的唯物史观,进而在评价中主动评估“自己做了什么、能做什么、该做什么”,提高历史思维能力,提高认识自我、认识社会的能力,为历史核心素养的形成提供支持。

历史教学的最终目标在于促使学生“初步形成正确的世界观、人生观和价值观”,进行历史人物和历史事件评价教学是这一目标实现的重要载体。历史学家沈志华说:“同一段历史进程,同一个历史人物,同一起历史事件,为什么会成为不同时代历史学家的研究对象?就是因为人们的意识和观念转变了,认知和感受不同了……于是,人们就不得不对过去的事情进行重新审视。”如同历史研究一样,历史课堂教学本身也是一个“重新审视”的过程,在审视中,学生能够形成正确的世界观、人生观和价值观,并在此过程中将唯物史观内化,形成评价历史事物的基本思维方法。

二、问题解决

(一)方案一:通过“论证观点”来分析、评价历史人物和历史事件

课例1:《抗日战争的胜利》(片段)

出示教材对抗日战争胜利的结论性评价:略

分解形成如下问题链:1.为什么说抗日战争是中国人民在反侵略斗争中取得的第一次完全胜利的战争?2.请列举史实证明“抗日战争的胜利,显示了中华民族的觉醒和民族团结的巨大力量”这一观点。3.说说世界各国人民对中国的抗日战争的支持和帮助。4.请用数据证明中国对世界反法西斯战争胜利的付出的巨大牺牲和作出的贡献。5.通过对抗战胜利评价的论证,你认为我们在评价历史事件时应注意哪些问题?

通常,教材会就一些重大历史事件给出一些结论性的评价,这既是史学界基本达成共识的观点,往往也是教学的重难点。教师要以“论证观点”的方式切入,形成问题链,渗透进历史事物分析、评价的思路、角度,从而有意识地引导学生通过联系所学、阅读教材和合作交流为这个结论寻找依据,在论证中增强学生搜集、处理史料的能力,加深学生对史实的理解,避免知识点的零散,帮助学生形成“史由证来”的概念,初步形成证据意识,掌握评价的方法。

课例2:《洋务运动与近代民族工业的发展》(片段)

出示对于李鸿章评价的三种观点:

观点1.李鸿章自认为“办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理?不过勉强涂饰,虚有其表。”

观点2.他的同僚左宗棠认为“李鸿章误尽苍生,将落个千古骂名”。

观点3.历史学家陈旭麓认为“李鸿章是中国近代化迈出第一步的代表人物”。

学生活动:

1.上述观点是否成立?请结合相关史实说明。

2.上述观点有何局限性?为什么?在你看来,李鸿章究竟是怎样的一个人?

“史由证来,证史一致”是指导初中生进行历史学习的八字纲领。限于本身的历史知识储备,初中生在评价历史人物时,其观点较为肤浅、片段与零散,而通过观点的率先呈现,有利于学生明确从哪些角度去全面、完整地评价一个人。同时进一步感受“证史一致”,知道评价的观点是建立在历史人物主要活动史实的基础上。

学生通过对李鸿章事迹的了解和相互间观点的辩驳,可以得出:上述观点的局限就在于未能从客观、全面、发展的角度看问题,只抓住了一时一事。这就为最后一问“在你看来,李鸿章究竟是怎样的一个人”埋下了评价的唯物史观指导,使学生在思考时注意到“史由证来,证史一致”,无论褒贬都要言之有理、言之有据,用史实证明,认同全面、客观、联系、发展的唯物史观,对李鸿章形成符合历史事实的辩证评价。

(二)方案二:在史料教学中绘制历史事物评价表来分析、评价历史人物和历史事件

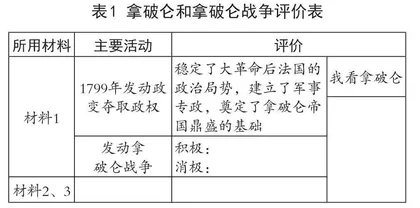

课例1:《法国大革命和拿破仑帝国》(片段)

出示有关拿破仑和拿破仑战争的史料

材料1:1799年,拿破仑通过政变夺取政权,并于1804年加冕皇帝,建立拿破仑帝国,稳定了法国政治局势。在1803—1815年,拿破仑多次打败反法同盟的军队,也多次发动对外战争,史称“拿破仑战争”。通过战争,法国控制了欧洲大片领土,建立欧洲大陆霸权,许多国家成为法国的附庸国。此外,拿破仑还制定了《拿破仑法典》,这是资产阶级的第一部民法典,确立了资本主义的立法规范。

材料2:恩格斯评价说:“对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”

材料3:意大利爱国者说:“我这样说是痛苦的,因为没有人比我更意识到我们应该向拿破仑表示感激,没有人比我更懂得湿润意大利土壤并使之恢复生气的每一滴慷慨的法国人鲜血的价值。但是,我必须说这样一句真实的话,看到法国人离开是一种巨大的说不出的快乐。”

“论从史出”,对于历史人物和历史事件的评价始终是建立在扎实、丰富的史料基础上。学生对于拿破仑和拿破仑战争了解不多,通过史料的呈现有利于丰富学生认识,并在史料阅读、分析和相互讨论中逐步培养阅读、比较、分析、联系、描述、表达、评价等多种能力,形成对历史人物和历史事件的综合性认识。当然,仅仅依靠学生自主阅读史料,就要学生做出综合性评价,未免强人所难,因此,教师通过与学生共同绘制历史事物评价表,并在表中列举代表性事物及其评价,有利于学生进一步理解历史人物和历史事件评价的过程、方法。

1.结合材料,梳理拿破仑主要活动,完成有关拿破仑和拿破仑战争的评价表(见下表1)。

2.请根据上表总结评价历史人物和历史事件的基本方法

绘制表格有利于学生在复杂的史料中厘清事物发展的时序、线索,充分了解历史人物、历史事件的发生、发展、变化,在基本史实的基础上描述历史事物的作用,进而得出对历史人物全面、客观的认识。此外,在分析、评价历史事物时,我们要经常注意对其方法、经验的总结,通过对每个案例的分析评价,让学生一次次体会到:分析、评价历史事物离不开对历史事物主要活动的考察;要用联系、发展、全面的观点对其进行结论性评价;评价人物要实事求是,结合史实论述;在评价历史事件时要坚持一分为二的观点,既看到其积极影响,又看到其消极影响等等。

(三)方案三:采用分类法、大事记(年代尺)分析、评价历史事物

课例1:《秦始皇开创大一统基业》片段

联系阅读八上课本48—53页,从政治、经济、军事、文化、思想等多个领域列表归纳秦始皇的主要活动,并对秦始皇及其巩固统一的举措进行评价(见表2)。

分类法是分析、评价历史事物的常用方法,尤其是在评价中外政治人物时,盖因政治人物活动范围广、涉及领域多、影响广且深,而分类法能从多个角度抓住历史人物的主要活动,从长时间观察其历史活动影响,从而对历史事物形成一个全方位、多层次、立体面的了解。秦始皇是“千古一帝”还是“千古暴君”,自古莫衷一是,未来亦难有定论。而采取分类法,将人物活动置于多个角度观察,分析其举措利弊,有助于避免陷入纯粹观点的争执,而对历史事物形成基本的定性认识。

是否提供设计表格,教师可视学情而定,目的在于让学生了解分类法评价的过程。

课例2:《神,鬼,人?蒋介石的“变形记”》

1.指导学生阅读相关资料,搜集、编制蒋介石大事记(也可以是年谱简编或年代尺的形式),举例如下:

1924年,国共合作后,蒋介石任黄埔军校校长。

1926年,蒋介石任国民革命军总司令,率军进行北伐战争。

1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,国共第一次合作破裂。

……

2.出示蒋介石人生中五个重要时间节点的插图(图略)。上述图片代表了人们在不同时期对蒋介石的态度与评价,编制完蒋介石大事记后,你认为下列插图最适合选用在大事记中的哪些地方?说明理由。

3.结合大事记与插图,图2与图5展现出人们对蒋介石的态度发生了什么变化?分析导致这种变化的原因。

4.时至今日,蒋介石仍是史学界和社会大众关注、热议的历史人物,有学者说,“蒋介石以前是‘神’,后来是‘鬼’、是人民公敌,如今提升成为‘人’”。对此,你有何看法?这对我们评价历史人物又有哪些启示?

编制大事记(年谱)是学习历史事物的基本途径,有利于学习者在纵向的时序脉络考察历史事物的发生、发展,从而形成对历史事物系统、轮廓性的整体认识,更加动态、准确地对历史事物展开评价。编制蒋介石大事记不但利于调动学生学习的主动性,把握蒋介石的人生脉络,促进学生回顾所学,在实践中锻炼学生的史料选择、辨析能力。

三、评述与建议

以上是本文对解决“如何分析、评价历史人物和历史事件”这一问题的尝试。重视渗透、发挥、认同唯物史观是三种方案的共通之处,也是历史解释素养在情感态度价值观层面的具体体现。

方案一一改传统课堂的“论从史出”,即要求学生在释读史料的基础上,对某些重大、复杂的人物或事件得出深刻但实际上并不可能的观点、评价,而坚持“论由证来”,在课堂教学中采取逆向思维,即学生释读呈现的观点、评价,通过自主、合作学习为此找寻到合理的史实支持,打通观点(评价)——史实之间的联系,进而理解该观点(评价)形成的原因,掌握评价历史事物的角度、方法。这就充分考虑到了初中生的实际知识、能力和思维水平,先“自圆他说”而后“自圆其说”,在“圆说”的过程中领会唯物史观客观、全面、联系的特点,适当降低学生对史料释读的能力。

方案二在原有的史料教学基础上,重视评价方法的渗透,引导学生绘制历史事物评价表。通过史料阅读、分析和列举代表性事物及其评价,帮助学生搭建起评价视角,培养学生有序处理复杂史料的能力,充分认识到在评价历史事物时要坚持一分为二的观点,既看到其积极影响,又看到其消极影响,不断积累历史事物评价的方法与经验。

相比较前两个方案,方案三更加重视学生的自主、合作、探究学习。其中,课例1常用于古代中外历史人物的评价教学,表格是学生自主、合作、探究学习的简要载体,促使学生主动进入知识学习,既能避免教师枯燥的陈述,更有利于培养学生分析、归纳的能力,从多个角度整体认识历史事物,消弭“只见树木不见森林”之弊。课例2常适用于近代中外历史人物述评,基于教材、借用图文,集史料搜集、史实编排、图片分析、材料解读、历史评价、历史启示于一体,引导学生“神入”历史,对历史人物进行动态、发展的评价,以史为鉴,以人为鉴。

马克·布洛赫曾经指出:“长期以来,史学家就像阎王殿里的判官,对已死的人物任意褒贬。这种态度能满足人们内心的欲望……我们对自己、对当今世界也未必有十分的把握,难道就这么有把握为先辈判定善恶是非吗?……千言万语,归根结底,‘理解’才是历史研究的指路明灯。”可见,我们如何分析、评价历史人物和历史事件,目的不在于纠结一人一事的评价,而在于理解,在于鉴往知来,在于为学生的成长提供更多的指路明灯。

参考文献:

[1] 刘润为、何璠《评价历史事件和历史人物的几个问题》,《炎黄春秋》2016年第12期。

[2] 卢文强《初中历史教学中历史人物教学的思考》,《文科爱好者(教育教学)》2019年第5期。

[3] 刘晓东、耿晔《高中历史教学中人物教学初探》,《中学政史地(教学指导)》2022年第5期。

[4] 过倩茹《剖析历史人物 提升学科素养》,《新智慧》2023年第1期。