小学道德与法治教学中培养学生家国情怀的策略探究

作者: 温聪慧

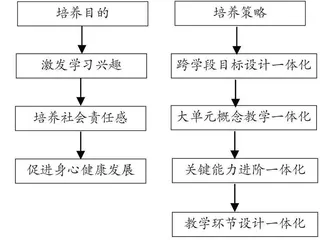

摘 要:作为新时代教育工作者,我们不仅要完成自身的教育教学任务,而且要担起培养学生家国情怀的重任。在小学道德与法治教学中,教师应以一体化培养为主线,基于小学生认知水平和特点,遵循教学规律和学生发展规律,结合小学生学习特点和学习习惯,通过情境创设、合作探究、拓展延伸等教学方法,培养学生的家国情怀,帮助他们树立正确的价值观。

关键词:小学 道德与法治 家国情怀 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.10.047

一、小学道德与法治一体化教学中培养学生家国情怀的重要性

家国情怀,是一个人对国家、对民族的一种深沉的爱,是一种情怀,是一个人最大的底气。小学道德与法治一体化教学中培养学生家国情怀,就是要在学习中,让学生学会感恩,懂得回报社会。这样做的目的,不仅可以促进小学生学习效率和质量的提升,而且能够增强他们的社会责任感,激发他们的爱国热情和民族自豪感。小学阶段是培养学生家国情怀的关键时期,在这个阶段对学生进行家国情怀教育,既能够帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观,而且也能够提升他们的学习积极性和主动性。

家国情怀,是民族的精神血脉。小学道德与法治课程作为小学教育阶段的重要课程,承载着立德树人的重任。所以说,小学道德与法治一体化教学要立足于学生的发展实际和教学内容,遵循教学规律和学生发展规律,不断创新和优化教育教学方法,全面提升学生的综合素养。在小学道德与法治一体化教学中培养学生家国情怀,既是让学生在学习中形成正确的人生观、价值观和世界观,同时也是为了让他们能够健康成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

小学生正处在人生观和价值观形成时期,在这个时期开展家国情怀教育能够帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观。所以说,在小学道德与法治一体化教学中培养学生的家国情怀,既是一种教育教学理念的转变,也是一种教育教学策略的创新。那么,如何在小学道德与法治一体化教学中培养学生家国情怀呢?

(一)激发学生的学习兴趣

在小学阶段,学生对各种事物充满了好奇,尤其是对一些新鲜事物表现出很大的兴趣,但是由于他们年龄小,对于一些事物的认知能力还不够成熟,所以需要教师进行科学引导。例如,在开展小学道德与法治一体化教学时,教师可以通过多媒体技术进行教学,让学生能够身临其境地感受到祖国的伟大和教师的伟大。在这种情境下开展教学,不仅能够激发学生的学习兴趣,而且也能够激发学生的爱国热情。例如,在讲“保护环境”时,教师可以通过多媒体技术向学生展示一些环保图片和视频资料,然后让学生根据自己对环保知识的了解,发表自己对环保问题的看法。

(二)增强学生的社会责任感

小学生对很多事物都没有清晰的认识,他们缺乏生活经验,不知道怎样去做,才能做好。所以,在小学道德与法治一体化教学中培养学生家国情怀时,教师可以结合实际情况开展实践活动,让学生亲身参与到实践活动中。比如,在教学《道德与法治》一课时,教师可以组织学生到社区开展实践活动。学生在社区中开展实践活动时,教师可以安排学生负责社区内的卫生保洁工作。学生通过参与社会实践活动,不仅能够有效提升他们的社会责任感,而且也能够让他们体会到父母和教师的辛苦,从而在内心深处学会感恩。这样做不仅能够增强学生的社会责任感,而且也有利于提升他们的社会适应能力。

(三)促进学生身心健康发展

小学生的身心发展还处于成长阶段,他们的心智还不够成熟,思想也比较幼稚。所以,教师要想真正有效地培养小学生的家国情怀,就需要在道德与法治一体化教学中渗透德育,使小学生的思想品德得到提升,促进他们身心健康发展。在小学道德与法治一体化教学中渗透德育,不仅仅是要让学生学习知识,还要让他们学会做人。教师不仅要教授给学生丰富的知识,还要教会学生做人的道理。在小学道德与法治一体化教学中渗透德育,教师可以通过播放一些红色电影和经典影片来帮助学生进行爱国主义教育,使学生在观看这些优秀影片的过程中受到熏陶和感染。这样做的目的是为了使学生受到爱国主义思想的感染和熏陶,进而让他们产生爱国之情和民族自豪感。

二、培养学生家国情怀的策略

(一)跨学段目标设计一体化,培养学生家国意识

小学道德与法治是一门综合性、实践性和体验性较强的学科,在教育教学中,教师应通过一体化目标设计,在学习内容、学习方法和学习评价等方面有机融合,实现小学道德与法治和初中道德与法治学科教学的衔接。教师在备课时,应注重学科体系和学段目标设计一体化,将小学阶段的道德与法治知识作为初中阶段的基础知识进行掌握,并在初中阶段进行知识巩固和拓展。比如,在《法制教育转测》单元教学中,教师要先解读国家的含义和价值追求,然后再细化到各年级学生的实际情况中进行解读。

一年级学生认知水平较低,缺乏学习国家的相关知识的经验;二年级学生对国家的认识开始由感性向理性转变,具备一定的学习能力;三年级学生开始认识到国家是一个有机统一的整体,具有较强的国家认同感和民族自豪感;四年级学生对国家有了更多更深层次的了解。五六年级的学生经过多年的学习已经形成了基本的“三观”,合理正确培养爱国方式以及思想观念更为重要,教师再结合四年级学生已经具备的知识经验和学习能力,细化到各年级学生应达到的具体目标中。

以《百年追梦、复兴中华》为例,在第一课《不甘屈辱,奋勇抗争》中,教师要先解读“我们华夏民族的精神”这一概念。在解读过程中可以围绕“我们受到了什么屈辱”“我们什么时候受到的屈辱”“我们如何做出了抗争”这三个方面进行教学。在这样一个层层递进、逐步深化的过程中,教师可以让学生感悟到自己身上所肩负的责任和使命,从而逐渐形成正确的价值观念。教师可以将五年级上册第三、第四单元的内容进行整合教学,来让学生认知国家、民族、血脉、传统文化等知识。

同时,教师在教学中还可以将国家、民族、个人三者紧密联系起来。国家是每一个公民都必须尊重和拥护的主体,而个人则是组成国家、民族和个人的重要因素。所以,教师在教学中可以把“我们是中国人”这一概念引入其中。例如,在《我们的国土,我们的家园》单元教学中,教师可以从“祖国有哪些变化”“你看到了什么”“祖国变得怎么样了”三个方面入手,让学生认识到祖国这些年来发生了巨大变化,并让学生从中感受到国家发展带来的便利与幸福。这在纵向上培养了学生爱国爱家、热爱祖国和热爱家乡的情感;在横向上培养了学生的正确价值观和人生观。

(二)大概念单元教学一体化,培养学生家国情怀

小学道德与法治教材内容不是孤立存在的,它与我国的历史、文化发展,人文素养都存在着千丝万缕的联系。因此,教师在教学中,不能孤立地处理教材内容,要注重对教材内容的整合、联系和拓展,把培养学生的家国情怀作为教学重点。

一是要立足课程标准,把握大概念单元的整体目标。教师在组织道德与法治学科教学时,要对教材内容进行整体规划和设计,立足于学生的学习能力和认知水平,找准大概念单元的整体目标,把握好教材内容与大概念单元目标之间的联系。

二是要把握课程内容之间的联系。道德与法治学科是一门综合性学科,具有高度综合性特点。在小学道德与法治学科教学中,教师要充分利用教材内容进行适当拓展和延伸,帮助学生更好地理解、掌握知识。

三是要把握大概念单元的教学重点和难点。道德与法治学科内容比较复杂,在教学时,教师要注重对教材内容进行分析和研究,根据学生的学习能力和认知水平,找准大概念单元的教学重点和难点。

通过大概念单元教学一体化设计实施活动教学法,培养学生家国情怀的过程中要遵循以下几个原则:

1.整体规划原则。教师在组织小学道德与法治学科教学时,要按照课程标准和教材内容的要求进行整体规划和设计。具体来说:一是要确定大概念单元的教学重点和难点;二是要根据大概念单元教学内容来确定活动设计的方案;三是要根据大概念单元教学内容来确定活动内容;四是要根据活动内容来设计评价策略。

2.衔接联系原则。具体来说:一是要按照大概念单元的教学目标来设计活动;二是要按照大概念单元的主题和核心素养来设计活动;三是要按照大概念单元的教学重点和难点来设计活动。

3.开放探究原则。具体来说:一是根据教材内容和大概念单元的核心素养来设计开放探究的内容;二是根据大概念单元的教学重点和难点来设计开放探究的问题;三是根据大概念单元的主题和核心素养来设计开放探究的内容;四是根据大概念单元的教学重点和难点来设计开放探究的策略。

(三)关键能力进阶一体化,引发学生的家国共鸣

小学道德与法治教学的主要任务是引导学生形成正确的价值观,培养他们的爱国主义情感,使他们在认知世界、适应社会的过程中逐渐形成正确的道德意识和行为习惯。在小学阶段,学生对世界充满了好奇,对于社会现象有一定的认识,但还没有形成科学的价值判断能力。在小学道德与法治教学中,教师应根据学生不同的年龄特点和认知水平,从学生身边事、身边人入手,激发学生学习兴趣,引发他们对社会热点问题进行思考、探讨、交流和评价。在具体教学过程中,教师可通过创设问题情境、开展合作探究、搭建展示平台等方法,帮助学生了解社会现象及价值判断,在此过程中,教师应对学生进行分阶段培养。

1.学习初阶,培养学生科学的价值判断能力

在小学阶段,学生的价值观尚不成熟,对社会现象没有深入的了解。因此,在这一阶段,教师应采用由浅入深的方式,培养学生的价值判断能力。

例如,在教学《家庭关系与社会秩序》一课时,教师可结合小学生的生活经验和认知水平,通过创设问题情境、开展合作探究等方式,帮助学生认识到家庭关系对社会秩序的影响,了解家庭成员之间应该保持怎样的关系才能促进家庭关系和谐。同时,教师可引导学生以小组为单位开展合作探究活动,围绕家庭成员之间应该如何相处展开讨论和评价。通过这种方式,学生可以了解到在家庭中应该保持怎样的关系才能促进家庭关系和谐。通过这种方式培养学生的价值判断能力和人际交往能力。

2.提升中阶,深化学生爱国情感和道德行为

在小学阶段,学生正处于情感逐渐丰富、对世界充满好奇的阶段,在学习过程中,教师应根据学生的认知特点和心理需求,有针对性地进行教育。对于小学生来说,学习目的主要是掌握基础知识、提升个人能力,培养学生良好的行为习惯。因此,教师应在道德与法治教学中将情感教育与道德行为教育有机结合起来,深化学生对家国情怀的认识,使他们在学习知识的同时实现价值塑造。

比如,在学习《我们是中国人》这一课时,教师可借助多媒体课件展示我国古代及近代历史上具有代表性的爱国人物和事迹。比如,我国著名科学家钱学森、邓稼先等。在这一环节中,教师可利用多媒体课件展示学生身边的榜样人物,如“最美女孩”“最美医生”等。学生通过观看视频、阅读历史资料等方式了解他们的事迹。教师应引导学生将其作为榜样学习,并将这些榜样转化为自身学习的动力。

(四)教学环节设计一体化,深化学生家国情怀

在小学道德与法治教学中,教师应将培养学生家国情怀贯穿于整个教学过程,从一年级到六年级的每一个教学环节都要体现出家国情怀的培养意识,并不断深化学生对家国情怀的认识。教师可以借助教材中的插图和活动设计,帮助学生感受中华文明五千年的灿烂辉煌。在学生了解了祖国历史文化之后,教师可以从学生身边入手,让他们围绕“我与祖国”这个主题进行讨论。教师可以鼓励学生通过交流、讨论,加深他们对祖国的了解。教师可以带领学生去了解中国古代劳动人民为了国家富强而奋斗的故事;可以让学生去了解古代的科学家们为了祖国繁荣发展而研究科学知识;可以让学生去了解古人用智慧创造出来的精美物品等。总之,在小学道德与法治教学中,教师要充分利用教材资源,引导学生通过体验、观察、合作等多种学习方式来加深对家国情怀的理解和认知。

综上所述,培养家国情怀是小学道德与法治学科教学的重要任务,也是新时代教育工作者的历史使命。新时代对教育提出了更高的要求,教师应以立德树人为根本,以学生全面发展为中心,不断改进教学方式和方法,深入挖掘教材内容,创新教学手段和方法,把培养学生的家国情怀融入课堂教学中去。教师要在把握好教材的基础上,围绕新时代对学生提出的新要求,以小学生认知水平和认知特点为出发点,遵循教学规律和学生发展规律,结合小学生学习特点和学习规律,科学设计教学过程和方法,培养学生的家国情怀,帮助他们形成正确的价值观。

参考文献:

[1] 舒翠青《小学道德与法治学科视域下对学生家国情怀的培养》,《名师在线》2023年第22期。

[2] 吴文静《发展核心素养,厚植家国情怀》,《华夏教师》2023年第22期。

[3] 张婧《小学道德与法治价值旨归:厚植家国情怀 奏响时代强音》,《基础教育论坛》2023年第12期。