中华优秀传统文化视域下《台阶》教学的新思考

作者: 孙正娜 田峰

摘 要:学习、继承和弘扬中华优秀传统文化是语文教学的重要任务。注重理解中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念,是每一个语文教师的责任。之前我们在教学《台阶》一文时多关注对文中细节描写的品读鉴赏,而忽略了传统文化的渗透及传统文化视域下对父亲这一人物形象的深层解读。而通过对文中出现的传统文化中“三”“九”还有“地域特色”的探究,我们可以更好地帮助学生深入了解稳重的“父亲”的内心世界。

关键词:父亲形象 中华优秀传统文化 《台阶》 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.13.028

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新《课标》)的课程理念首先强调的就是“立足学生核心素养发展,充分发挥语文课程育人功能”。那么,对中华优秀传统文化的学习、继承和弘扬应当成为我们语文教学的重要任务。注重理解中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念是每一个语文教师的责任。基于这样的背景,笔者在教学《台阶》一课时产生了一些新的思考。本文认为,通过讲授我国传统文化中与“三”“九”以及“地域文化特色”等相关内容,可以让学生多视角地理解文中“父亲”形象。

《台阶》是部编版七年级下册语文教材第三单元中的一篇自读课文,它用第一人称叙述了“父亲”与台阶的故事。对“父亲”来说,建造高台阶这一愿望既是他的物质追求,也是他一生的精神寄托。作者李森祥通过许多生动传神的细节描写,将质朴、辛劳、坚韧、渴望得到尊重的山村农民“父亲”的形象展现在我们面前。传统教学中,教师们常常设计朗读感悟、语言品味等环节帮助学生理解“父亲”的形象。新《课标》理念下的教材文本解读需要从文化视角理解内容主题,进而更好地帮助学生学习、热爱、继承和弘扬中华优秀传统文化。由此,李森祥《台阶》中的 “台阶”自然也被赋予了更多的内涵,我们对文中“父亲”的精神追求也有了更丰富的理解。下面从中华传统文化中“三”“九”“地域文化”三个方面品读父亲的内心世界。

一、读“三层台阶”,悟“父亲”之心

课文第二自然段用含有数字“三”的三个数量词告诉读者“我们家”的台阶有三级,这三级台阶是由三块青石板铺成的,每一块青石板有三百来斤重。这里多次提到数字“三”,为什么是三级、三块、三百来斤呢?《道德经》中对“三”是这样解释的:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。” 中国传统文化中的“三”是个吉祥的数字,是个好兆头,在道家思想中代表了“道”与“万物”。而且“三”在不同的语境中所代表的含义以及意思是不相同的,比如“三”在家庭方面有如意吉祥、成功发达、和睦的寓意;而在事业方面“三”的寓意是名利双收、功成名就以及百事顺遂;在爱情方面,人们喜欢用“三生三世”来传递有情人之间长久在一起的美好愿望,所以“三”在爱情上也就有“永远在一起”的寓意。许慎在《说文解字》中说:“三,天地人之道也。”是以,组成汉字“三”的三道横线,便代表了天、地、人。而传统上对汉字“王”的解释是:“三画而连其中谓之王。三者,天、地、人也。而参通之者,王也。”“王”中间的一竖代表了君王能沟通天地,还能庇护百姓,这样的人才应当掌握最高权力。

《台阶》中的“父亲”作为一家之主,他身上担负着家庭的责任。当那个石匠笑着为“父亲”将大青石托在肩膀上,说能一口气背到家,不收石料钱后,“父亲”背了三趟都没觉得花了太大的力气。三块三百来斤重的大青石,“父亲”把它们一趟一趟地背了回来,可见年轻时的“父亲”力气是大的,背是结实的,腰杆是挺拔的。

这三级台阶上留有许多家人温馨的回忆:一位农家妇女,坐在家门口的青石台阶上干着自己的活计,孩子在身旁的青石板上玩耍。“我”是一个活泼的孩童,在妈妈的看管下顽皮得跳上跳下,是那么自由、欢快。“父亲”轻轻一拍,轻轻的叮咛,又是那么的随意、自然。这是再平常不过的画面,现在看来,又是那么的恬静、安宁、和谐。“父亲”辛劳一天后,坐在最高的一级台阶上,两只脚板就搁在最低的一级,得到短暂的休息,他是那么满足;当过年“父亲”在家里洗脚,母亲高兴地为他端了一大木盆水,洗得他觉得脚轻飘飘的没着落,踏在最硬实的青石板上也像踩在棉花上似的,他是那么享受、那么地放松——这是一位为了全家人的生活吃了多少苦、干了多少活、脚板上粘了多少泥的农民父亲啊!在这些细节描写中,“父亲”的辛劳淋漓尽致地展现在我们的眼前。因此,这三级台阶承载的是“我”家的和睦、安宁的生活,还有“父亲”过去的年轻健壮、现在的勤劳和慈爱。

二、读“九层台阶”,知“父亲”之愿

“父亲”常常自言自语说家里的台阶低,对“我”也不知说了多少遍。“父亲”为什么会常常发出这样的感叹呢?他为什么要造一栋高台阶的新屋呢?文中给出的解释是:家乡地势低,屋基做高些,不容易进水;另外还有一说:台阶高,屋主人的地位相应就高。这里交代了“父亲”想要造高台阶的两个原因:一个是地势,一个是地位。而“父亲”老实厚道、低眉顺眼,累了一辈子,他在别人面前没有感受到自己有什么地位,就连他自己也从没觉得自己有地位,所以他日夜盼着,准备着要造一栋有高台阶的新屋。我们不难猜测出“父亲”要造高台阶的主要原因在于后者,他想要像高台阶的屋主人那样有些地位——老实厚道的农民“父亲”在骨子里深深烙印着的是渴望得到尊重的人生追求。

为什么父亲的新屋台阶要造九级呢?“九”在中国文化中有着特殊且丰富的含义。清代汪中的《述学·释三九》中说:“凡一二之所不能尽者,则约之以三,以见其多;三之所不能尽者,则约之以九,以见其极多。”因此,自古至今,中国人常用“九”这个数字来表示多。如“九牛一毛”中的“九”表示数量多,“九天”“九洲”“九道”“九光”中的“九”都表示多的意思。另外,“九”与“久”谐音,中国的历代皇帝更爱“九”。《史记·孝武本纪》中说“禹收九牧之金,铸九鼎,象九州”。成语“一言九鼎”表示说话的分量之重;古代皇帝穿九龙袍,造九龙壁,表达的是希望皇权永固;我国古代的很多建筑高度都设为九丈九尺,就连台阶的级数也多是九或九的倍数;这些都表明了古代帝王希望用“九”来表达“万寿无疆”“皇图永固”的愿望。

《荆初岁时记》记载:“俗用冬至日数及九九八十一日,为岁寒。”“九九歌”一直流传到现在。佛门讲九九归真,九九归一。老子《道德经》所谓“一生二,二生三,三生万物”,万物变幻,又再循环归一。我国四大名著之一的《西游记》讲唐僧师徒历经“九九八十一难”取回真经。第九十九回回目曰“九九数完魔灭尽,三三行满道归根”——少一难,就完不成九九之数;少一难,就难以修成真身。“父亲”造九级台阶的新屋也像是在经历一场修炼,一场勤劳与执着、坚韧与艰辛、坚持与梦想的修行。

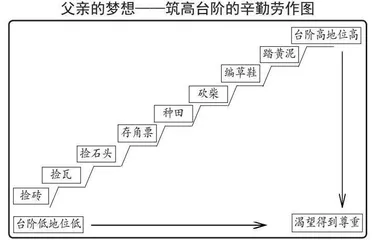

为了造有高台阶的新屋,“父亲”日复一日、年复一年地准备着。他忙着捡砖、捡瓦、捡石头,忙着种田、砍柴、编草鞋,存的角票多了,便可以造有高台阶的新屋了。面对贫困的生活,“父亲”身上的执着与坚韧透露着中国农民的朴实。筑九级台阶是“父亲”的理想,是“父亲”的尊严,是“父亲”匆忙下田去的精神动力,也是“父亲”终日劳碌、坚忍执着的力量源泉。“父亲”为筑九级台阶付出了他的汗水,付出了他的青春,也付出了他的健康。这是他为了人生目标、美好理想——造高台阶,而进行的一场用大半辈子来修炼的人生追求。

父亲的梦想——筑高台阶的辛勤劳作图

后来,“我”家的新台阶砌好了,有九级,很气派,很漂亮。“父亲”对待这九级新台阶很是小心,他按照泥瓦匠的要求每天给台阶浇水,从用手按到用木棍敲,再到整个人走到台阶上,把他的大脚板在每个部位都踩一踩。“父亲”对新台阶很爱惜,像是在对待一个新生命。“父亲”终于用大半辈子完成了他一生的愿望。这里的“九级台阶”就象征了“父亲”一生的追求得以实现、圆满。它承载着的是“父亲”的艰辛、执着、美好愿望和奋斗。

三、读“地域文化”,明父亲生活之源

语文教学中,我们应该建立起开放式的教学理念,努力拓宽和延伸语文学习的渠道,让中华传统文化充盈在学生的心中。良好的人文素养根植于学生的学习行为习惯中。地域文化是某一地域的历史发展和人文风俗,借助它可以让学生更好地与作家作品对话。《台阶》里的诸多细节正是山村特定地域文化的表现,我们可以通过品读相关内容,让学生从“父亲”生活的地域文化入手来感受“父亲”形象。

1.鞭炮里“父亲”尴尬的笑容

新屋落成以后,传统的庆祝方式就是放鞭炮。一般是由家里的男子而且是当家人来点炮仗。这项任务理应由“父亲”来做,可是“父亲”他居然不敢放,而是让“我”来。

是“父亲”胆小不敢放鞭炮吗?当鞭炮的纸筒落在“父亲”的头上、肩膀上,“父亲”没有用双手去掸落它,反而让人觉得他的两手没处放似的。“父亲”明明该高兴,却露出尴尬的笑。“父亲”一生的理想和期望就是能建一座高台阶的新屋,当新屋落成的时候,理应由一家之主的“父亲”点燃爆竹,可他却不敢放;面对眼前的高台阶,“父亲”理应高兴、挺胸,可他却手足无措,露出尴尬的笑容。这就是“父亲”作为一名地地道道的山里农民骨子里的本分与质朴,他为自己的付出有了收获而喜悦,但绝不张扬。

2.问候里“父亲”错愕的答语

文中,乡邻们最朴质的问候随时随地都有,不论在田间地头,还是在家前屋后。不管是在早晨还是晌午、黄昏,只要遇到,就会打声招呼。“我”家的新屋建好后,“父亲”按捺不住自己的喜悦和激动,当天就坐在台阶上抽烟,当他举起烟枪往台阶上磕烟灰时猛然愣住了。“这时刚好有人从门口经过,见到父亲问晌午饭吃过了吗?父亲回答没吃过,其实他是吃过了。”邻里间的亲切自然的问候在此刻也显得尴尬了,“父亲”老实巴交一辈子,即便象征地位高的高台阶建成了,但“父亲”生命本色依然没有变,那是他刻在骨子里的谦卑。

3.门槛上“父亲”无心的落座

在过去的农村,很长一段时间里存在一种封建的礼仪制度——妻子是不能和丈夫平起平坐的。夫妻也不能当着众人面坐在一条板凳上,如果坐在了一个凳子上,他们就感觉很不舒服,很不自然。年轻时的“父亲”受到这种思想的影响比较深,而“我”家门槛就成了专属于“母亲”做手工活的地方。“父亲”不会和“母亲”坐在一起,怕大家笑话。

然而,“父亲”坐在高台阶上是那么不自在,于是,他便一级级地往下挪,挪到最低一级,他又觉得太低了,干脆就坐到门槛上去,坐在了原本属于“母亲”的位置。农村里有这么个风俗,大庭广众之下,夫妇俩从不合坐一条板凳。这正是因为在地域文化中的山民(以“父亲”为典型)的思想和生活都深受这种地方文化的影响和支配制约着他们的眼界和心胸,而“父亲”也就成为这种地方文化的践行者。这次无心的落座,会不会是“父亲”挣脱这种传统的开始呢?

4.落寞里“父亲”深埋的头颅

文章第三十自然段中对“父亲”的细节描写将“父亲”年老体衰、失去了精气神的样貌表现得淋漓尽致:“那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动”,“极短的发似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机”,是问非问的一句“这人怎么了”,正是他找不到新的希望和理想来支撑自己余下的岁月,唯有与落寞为伴的真实写照。九级台阶的新屋成了“父亲”的人生坐标,也成为他生命的终点。完成了自己的人生目标后,陪伴着“父亲”的就只剩下空虚和寂寞了。老一辈农民用自己的一生辛劳为后代盖座新房,或为儿子成家立业做个支柱就已是他们一生的目标。一旦这一目标完成了,他们就解放了,紧绷了大半辈子的神经也放松了。当然伴随着他们的还有岁月的痕迹——衰老的容颜和不堪重负的身体。

《素问·三部九侯论》中说:“天地之至数,始于一,终于九焉。”说的是“九”是最高数,从“一”数起到“九”结束。正如孙绍振所说:“不进入动态的、发展的历史过程,是不能完成建构中华文本解读理论的历史使命的。”而作为山村地道的农民,“父亲”实现了自己一生的追求后就封闭了自我,他像山村里的其他老人一样,坐在高台阶的门槛上落寞地过着余生。这也许是因为“父亲”不再年轻、身体不再强壮了吧,也许是因为他失去了寻找下一个目标的勇气和底气了吧。一生坚韧、自强的“父亲”始终没有走出这种地域文化的局限,但这不正是“父亲”的老实厚道、质朴无华的表现吗?

综上所述,基于传统文化背景对教材的分析,探究“三”“九”“地域文化”为教与学的核心,可以让我们理解《台阶》中的“小人物”“父亲”的人生境界和厚重的民族文化内涵,达成以核心素养为导向的课程育人目标。

参考文献:

[1] 孙绍振《肩负起“马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的历史使命》,《语文建设》2023年第9期。

[2] 吴艳平《中华优秀传统文化在〈大学语文〉教学中的继承与弘扬》,《新一代》2021年第3期。

[3] 李森祥《台阶》,《课外语文(初中)》2011年第7期。

[4] 包玉珍《浅谈在语文教学中渗透传统文化》,《语文教育》2017年第4期。

[5] 孙绍振《肩负起创新中国语文学科的历史使命》,《语文建设》2023年第10期。

[6] 刘海芬《怎样在初中语文教学中渗透传统文化教育》,《语数外学习》2014年第4期。