学习任务群视角下大主题古诗教学初探

作者: 邵侠

摘 要:部编版小学语文教材的古诗编排常以《古诗三首》的形式出现,编写者将内容或情感相近的古诗编为一组,加强学生对同一类古诗的理解。学习任务群视角下的古诗教学,要和新《课标》与单元要素接轨,依据教学目标和教学内容,设计能激发学生学习兴趣、引发其深入探究的任务,建构“大主题”引领的学习任务群,在学习任务的驱动中开展教学,改革教学评价,引导学生在学习过程中形成语文核心素养。

关键词:学习任务群 古诗 子任务 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.16.029

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新《课标》)中指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织呈现,设计语文学习任务,要围绕特定的学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”学习任务群作为语文课程的呈现形式,根本上来说就是学习任务的组织与呈现。这一学习任务的体系由一个主导驱动的任务主题和几个相关的学习任务组成,是一个“大主题+学习任务”的具有内在关联性的组织体系。“古诗三首”的教学,可以用“大主题+学习任务”的结构模式进行设计,引导学生积极参与探究,实现古诗教学的大主题建构。

一、缘起:弱水三千,只取情怀

古诗是中华民族优秀文化的载体,它饱含诗人丰富的情感,建构古诗教学的学习任务群,能帮助学生理解诗歌语言文字中渗透的丰富情感,能培育学生的语文素养,诗歌的情感就是贯穿学习任务群建构的“魂”。

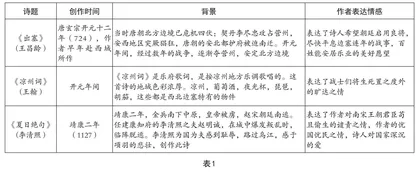

部编版四年级上册第七单元《古诗三首》由《出塞》《凉州词》《夏日绝句》三首古诗组成。结合单元导语“天下兴亡,匹夫有责”,这三首古诗都表现了诗人的家国情怀。首先借助本单元语文要素“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”,作为文本的背景,尤其要重视变化的时代,在这样的时代,人们会有更特殊的经历。笔者对这三首古诗的创作时间、背景和作者表达情感进行整理,来把握学习任务群的“大方向”,详见表1。

从材料中我们发现,前两首诗歌创作于盛唐时代,国力昌盛,诗人希望早日平息战事,渴望和平,面对战争自有勇气与自信。诗人在字里行间流露出对战事胜利的信心,对人民安居乐业,过上幸福生活的渴望,满怀爱国爱民之情。到了李清照这里,国家处于风雨飘摇之际,诗人借古讽今,阐发浓厚的爱国情感。学生深刻理解“爱国”情感后,对诗歌的分析也变得更加全面,认识也更为深刻。

根据对以上材料的整理与分析,笔者把“古诗中蕴含的爱国情感”作为任务的缘起,以情感支撑起学习任务群建构的支架,为学生的深入学习和合作探究指明了方向。

二、建构:木秀于林,当环抱之

学习任务群要依据新《课标》的要求与教材编写的特点,还要结合语文要素来进行设计。我们围绕“大主题”,设计以下两个“小任务”。

表2是《古诗三首》在大主题引领下分解的建构学习任务群的具体内容,这两个任务分别指向诗歌内容与知识的迁移运用。这些任务还与学生的阅读层级、书后练习题相呼应,保障学习任务的设置不偏离语文学习的轨道。下面我们就以表2的两个任务为根据,深入探究学习任务是如何实现的。

(一)任务一:感受诗歌的语言魅力

在赏析诗歌时,笔者以前的做法是带着学生熟读诗歌,再对照注释去理解诗歌内容。虽然能让学生理解诗歌,但消极影响更大,这样的做法降低了学生主动探求知识的热情,学生主动探究的能力被削弱。不利于学生语文素养的全面提升。

学习任务群通过创设真实有效的情境,为学生提供主动探究的机会,让学生真正参与课堂,全身心融入课堂,成为学习的主人,促进学生全面发展。我们将学习任务聚焦诗人“写的内容”,聚焦诗人是怎样用文字表达情感的,从关键词句着手,将学习任务分解为以下三个任务。

1.那一愿,道不尽心中之盼

依旧是秦汉时的明月与边关,历史的变换,变化不了连年的征战,征人未还,多少男儿战死沙场,希望有“龙城飞将”出现,平息胡乱,安定边防,愿百姓能过上安定的生活。笔者抓住“那一愿”进行教学任务的设计,让学生搜集资料,了解王昌龄一生的征战足迹,深入了解诗人透过文字想要表达的情感。体会诗人内心深处的爱国爱民情怀。

学习《出塞》时,教师可以这样安排学习任务:(1)借助搜集到的相关资料读懂诗句;(2)思考:诗人在期盼什么?(3)多种形式朗读,在朗读中体会诗人复杂的情感。

学生在预习时完成第一个任务,第二个任务主要在课堂进行,引导学生用“合作探究”的方式来进行分析,教师可以出示相关历史资料,引导学生进一步了解诗人的志向。学习第三个子任务时,教师可以通过多种读书方式,引导学生读—悟—再读—再悟……循环往复,不断提升,消减时空所带来的年代感,让学生体悟诗人“心中之盼”。

《出塞》共28个字,无一字涉及战争,可诗人对平息战乱,对和平安定的渴盼流露在字里行间。因此,在完成任务时,要抓住王昌龄在诗中流露出的爱国之言,激发学生的想象,想象自己就是诗人,懂得诗人的言外之意。

2.那一问,说不完心中之惜

《凉州词》最后一问:“古来征战几人回?”直陈当时的战争场景,围绕“这一问”引申出以下几个任务:(1)搜集相关资料,自己试着理解诗句的意思;(2)思考:诗人为什么要以一问来结尾,战士知不知道答案,诗人知不知道答案,为什么会出现这样的结果?(3)如果你在现场,你想问那些醉酒战士什么问题?

在完成第一个子任务时,学生结合文本中的注释自主学习;第二个任务的设计主要培养学生的思辨能力,安排学生在小组内进行讨论,并以小组汇报的形式展开,教师适时补充,大家共同研讨,得出结论。针对这个问题进行讨论时,在学生不断的追问与思维碰撞中引出下一个子任务,鼓励学生从不同身份,不同角度向战士发问。

3.那一思,抹不去心底之痛

第三首诗《夏日绝句》反映了南宋时期统治者的无能与昏庸。诗中的“至今思项羽”,说出了诗人期盼南宋朝廷挥师北上,收复失地的心声。在一片求和的社会大环境中发出的“那一思”,实际上是对整个南宋朝堂无能昏庸的控诉。但李清照只是一介女流,人微言轻,无法凭一己之力改变当时的局面。教师以“那一思”为抓手设计教学任务,引导学生打开想象的翅膀,想象诗人当时看到乌江时内心的想法,她会与周围的人说些什么,在指生读,女生读,男生读,齐读,配乐读等多种形式的诵读中感悟“那一思”背后的情感,理解李清照对当时社会现状的控诉,进而感受其爱国之情。

可以这样设计教学任务:(1)结合自己搜集到的资料读懂诗句的意思;(2)试想诗人当时看到乌江时会想什么,探讨她会与周围的人说什么,小组内尝试描述。

笔者将重点放在第二个学习任务上面。先给学生时间进行小组合作探究学习,通过自由读、同桌互读、小组齐读等形式,在反复的诵读中理解诗歌内容,感受李清照的“家国痛”,体会李清照的爱国之情。

(二)任务二:迁移运用:身临其境感受诗人的情

当我们学习一组古诗时,要用心领会编写者的意图,反复琢磨,用“我的思考”去重新建构古诗,让这一组古诗散发出“我”的思考和理解。在完成前两个学习任务之后,部分学生对诗歌内容产生兴趣,还有学生被诗人的情怀所感动。我们进入第二个任务“迁移诗境”,进行角色“穿越”,将诗歌语言转化为自己的语言。让学生用自己的理解去看待这些事件,感悟诗人独特的爱国情怀。

1.说什么?指向口语化表达

学生在教师情境的指引中用自己的话说一说对古诗的理解,这是对学生口语表达能力的训练,鼓励学生站在诗人的角度说出诗人的心里话。此刻。你就站在最高统治者面前,你要和他说什么?这个任务由小组合作完成。学生借助这一任务,从虚到实,从无到有,学生成为诗人的“代言人”,发诗人不能发之言,从而实现诗歌的二次创作。

2.写什么?指向情感的共鸣

在小练笔部分,笔者创设了这样的学习任务:“国家兴亡,匹夫有责,在各位同学的眼中,他们都是英雄。为了表彰王昌龄、王翰、李清照在维护祖国统一方面所作的贡献,请同学们做一次小小推荐官,选择其中一位,为他(她)写一段推荐词。将他(她)推荐给更多人认识。”

与上一个任务的“说”相比,“写”的任务激发了学生对课堂的热情,激发了学生的表达欲望,他们将满腔情感诉诸笔端,能够感受诗人的爱国情怀。

三、延伸:源远流长,当内化之

将大主题建构延伸至教学活动的始终,让学生一直沉浸在特定的学习场景之中,能够为学生的学习活动服务。根据本单元“爱国”主题,结合诗词中所传达出的深厚爱国情感,我们设计了以“致敬爱国诗人”为主题的手抄报评比。围绕“爱国”大主题目标,还设计了“我来找、我来做、我来赞、我来品、我来诵、我来评”等学习活动,详见表3。

学习任务群以“学习”为核心支撑,以“任务”为驱动导向,以“群”统领学习活动,通过建立多个相关联的学习任务,对古诗教学进行大主题的建构,引导学生主动学习,突出单元课文主题,学生学会从不同身份体验诗人的家国情怀。在完成学习任务的过程中受到爱国主义的熏陶。

小学语文教材中收录的古诗比较多,古诗内容包含山水田园生活、自然景物、游子思乡、友人送别,孩童等很多方面,我们在现实的教学中不能生搬硬套,照搬照抄,要具体内容具体对待,并推陈出新,探索设计有实践成效的学习任务群,实现提升学生语文素养的目标。

参考文献:

[1] 赵希斌《追根溯源教语文:文本的背景分析》,上海华东师范大学出版社2017年。

[2] 王宁《通向语文核心素养的学习任务群》,《七彩语文(中学语文论坛)》2019年第3期。

[3] 王丽虹《学习任务群下的大单元整体教学策略探析——以语文部编教材四年级上册第七单元为例》,《吉林教育》2023年第15期。