谈“节日文化”视角下二年级语文教学中实施传统文化教育的策略

作者: 江婕

摘 要:在数千年的历史长河中,中华民族形成了独特的认知与理论体系,并据此构建了内涵丰富、价值深邃的文化体系,其中,传统节日文化占据了举足轻重的地位。因此,将传统文化融入语文教学之中,既是一种历史必然,也是教育发展的必要需求。本文以“节日文化”为切入点,通过深度挖掘二年级语文教材中的传统文化元素,结合作者在实际教学过程中的实践经验,探讨如何有效开展传统文化教育,构建具有实践意义的教学模式。旨在丰富和完善我国基础教育阶段的传统文化教育方式,提升学生的文化认同感与民族自豪感。

关键词:节日文化 二年级语文教学 传统文化 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.23.021

在当前的教育背景下,传承与弘扬中华优秀传统文化日益受到重视。节日文化作为中华传统文化的重要载体,其中蕴含的历史底蕴和人文精神对于培养小学生的情感认同、道德修养和民族自豪感具有深远影响。本文以二年级语文教材为依托,从“节日文化”的独特视角出发,深度剖析教材中的节日文化内容,并结合作者丰富的教学实践,探讨如何通过主题式、情境化的教学手段,构建切实可行的传统文化教学模式,以期实现对二年级学生传统文化素养的有效培育。

一、传统节日文化概述

传统节日文化与节日本身相互依存,紧密相连。人们在庆祝传统节日时所进行的活动,初衷多为祭祀。早期的传统节日文化主要体现了自然崇拜、天人合一、固本思源等人文精神。随着历史演变和社会进步,传统节日文化在南北经济文化交流中相互融合,逐步由严肃的祭拜活动转变为娱乐性的礼仪活动。这一过程中形成的节日风俗和习惯日益丰富多彩。从更深层次看,传统节日文化的存在为节日赋予了更强的仪式感,这是人们认同传统节日的基石,使得节日更加庄重而富有意义,为民众带来了更高层次的精神满足,进而从根源上提高了中华民族的凝聚力。

二、节日文化在二年级语文教材中的体现与解析

在二年级的语文教材中,节日文化被系统且生动地融入教育素材中,成为培养学生文化素养、情感认知和价值观的重要载体。这一方面体现在:

1.语文教材中节日文化的内容

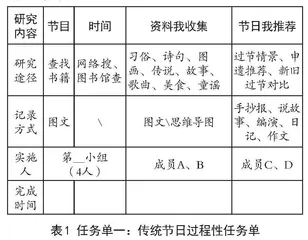

教材设计者精心编排了一系列与节日相关的教学内容,涵盖了春节、端午节、中秋节等重要的传统节日。这些节日文化元素不局限于单一的叙事文体,而是通过丰富多彩的课文叙述、富含诗意的诗词吟诵、饱含哲理的故事讲述等形式,穿插于各个教学单元,形成一条活泼鲜明的文化线索。通过全面梳理教材,可以发现节日文化不仅与语言文字的学习紧密结合,更在情感教育层面具有潜移默化的作用,通过节日背后的习俗、传说和人们的情感寄托,逐步培养学生的同理心和共情能力。教师可以在课前通过任务单的形式(见表1),引导学生收集节日名称、日期、习俗等相关资料,培养小学生收集与分析的能力。

表1 任务单一:传统节日过程性任务单

2.典型节日文化单元的教学内容解读

针对教材中具体的节日文化单元,教师在教学过程中会对课文、诗词和故事进行深度解读。以春节、清明、中秋等传统节日为例,学生通过收集节日资料,对节日的由来和风俗进行深入了解之后,可以通过小组合作的方式,挑选各自最为感兴趣的节日传说,流畅地向同学介绍自己所了解的传统节日,并在班级内进行交流分享。在此过程中,各组应避免选择相同的节日,以便让学生能够深入了解不同的传统节日的风俗习惯及其相关的诗词文化,从而增进对传统文化的了解。教师引导学生透过字里行间捕捉到春节期间家家户户张灯结彩、欢天喜地的热烈场景,体会阖家欢乐、辞旧迎新的积极情感;在教学描写端午节的诗歌时,则通过解析诗句的意境,让学生领略屈原投江的悲壮情怀以及民间包粽子、赛龙舟等纪念活动所蕴含的深厚民族情谊;至于中秋节的故事教学,则围绕月亮、月饼、团圆等主题展开,使学生领悟到中华民族崇尚和谐、期盼团圆的美好理想和人文关怀。这样的教学策略使得节日文化不仅仅停留在表面的庆祝活动,而是深入到孩子们的心灵深处,助力他们在了解和继承传统文化的同时,也能形成强烈的民族文化认同感与自豪感。

三、“节日文化”视角下的课堂教学实践

1.主题式教学活动的设计与实施

基于二年级语文教材中涉及的各类节日文化内容,教师可以策划节日主题的教学活动,让学生亲身参与到节日文化的学习过程中。比如,在关于春节的教学中,教师组织模拟春节习俗的剧场表演,学生们扮演不同的角色,重现拜年、贴春联、包饺子、放鞭炮等传统活动,学生通过角色扮演的方式,深刻体会和了解春节这一重大节日的民俗习惯和家庭亲情的温馨;而在关于端午节的教学环节中,则指导学生亲手制作小巧玲珑的粽子模型,讲解屈原的故事以及龙舟竞渡的由来,让学生在动手实践中了解端午节所承载的深厚历史文化和民族精神;在中秋节,鼓励学生创作与中秋赏月相关的诗词或绘画作品,让孩子们在艺术创作中体悟月圆人团圆的美好愿景和对家乡、亲人的思念之情。这些主题式教学活动充分培养了学生的主观能动性,极大提升了他们对节日文化的兴趣和学习的积极性。

2.生活化教学策略的应用实例

语文学习与学生生活紧密相连。为了引起学生的共鸣,教师以学生的生活体验为切入点,例如,通过信息化教学媒介,播放带有字幕的童谣,唤醒学生们对腊八、新年、元宵等传统节日的共鸣与记忆,引领他们深入体验传统节日的文化魅力,为教材学习奠定坚实基础,并自然引出关于传统节日的深入研讨:“同学们,从小到大,我们参与了许多传统节日的庆祝活动,那么,从刚才的童谣中,你们听到了哪些传统节日的名字?除了这些,你们还知道哪些传统节日?能否分享一次你们在传统节日中的难忘经历?”在教师的引导下,学生们踊跃发言,分享他们对传统节日的了解、喜爱以及个人的节日经历与感受。在学生的分享中,教师将春节、元宵节、端午节等节日名称板书在黑板上,并指出这些节日中涉及的生字新词,引出后续的学习内容。通过童谣与生活中的传统节日,引导学生逐步深入传统节日的学习。

3.情境化教学策略的应用实例

在教学目标的规划上,教师需保持严谨和稳重的态度,既要致力于知识体系的传授与学生综合能力的培养,亦不可忽视情感与价值观的熏陶。目标选择应紧密结合情感与价值观的核心要素,以对“端午节”这一传统节日的描述为例,教师可以通过对粽子外形、味道及种类的系统介绍,揭示端午吃粽子习俗的历史渊源。在教学过程中,教师应重点关注学生对粽子这一关键文化符号的感知与体验,通过这一过程,学生不仅能够在知识层面上将所学知识和技能付诸实践,更能够在情感层面上将端午节这一传统节日的来历与习俗内化于心,实现知识能力目标与情感目标的和谐统一。比如,在教授春节相关课程时,利用多媒体设备播放录制的庙会视频片段,或者通过虚拟现实技术搭建一个春节庙会的三维场景,让学生们感受到庙会上琳琅满目的商品、丰富多彩的民间艺术以及欢声笑语的人群,这种沉浸式体验有助于学生更直观地理解春节这一盛大节日的社会功能、文化价值和生活意义。同样,在教授其他节日时,也采用了类似方式,创造各种富有情境感的教学环境,从而有效加深学生对节日文化的理解。

4.教学评价的应用实例

针对小学生的实际需求与心理特性,教师应采取多样化的评价方式,不仅限于课堂表现评估。为了深化小学生对中华优秀传统文化的理解,构建一套多主体参与、多维度考量、灵活调整的评价机制显得尤为重要。在这一机制中,课堂教学评价占据着核心地位,鉴于小学低段学生尚未涉及家庭作业,且学习能力有待提升,他们的课堂表现便成为衡量学生对课堂知识吸收程度的直接指标。课堂教学中,教师要采用过程性评价作为主要手段,通过观察、互动、小组展示等多种方式,以个人评价、小组评价和教师评价全方位评估学生在知识基础、思维能力及情感态度等方面的表现(见表2)。同时,我们运用口头语言、眼神与肢体动作等方式,即时给予学生反馈,帮助他们调整学习状态,给予学生充分的时间和准备条件,以游戏化的方式考察他们的信息搜集能力以及语言与情感表达能力。

表2 学习成果评价表

5.学生参与节日文化实践活动的反馈与效果分析

经过一系列的主题式、生活化和情境化教学实践后,教师收集并分析了学生们的反馈意见以及他们在活动过程中的表现。结果显示,大多数学生积极参与各项活动,并表现出高涨的热情和强烈的求知欲,他们在活动中收获了丰富的生活经验和文化知识,对传统节日的认知不再停留在书本层面,而是通过亲自参与和体验得到了深化。此外,不少学生在活动后的反思日记和口头分享中提到,他们开始更加珍视和热爱中国的传统节日,甚至在日常生活中主动模仿和延续一些传统习俗,这表明主题式和情境化教学策略在提升学生对节日文化认知程度的同时,也成功激发了他们的文化情感共鸣,进一步印证了这种教学方法的有效性和实用性。

四、“节日文化”视角下二年级语文传统文化教学模式的构建

1.教学模式的基本理念与目标定位

在教学目标的设计中,教师应坚持语文学科工具性和人文性的统一,注意合理分配教学时间,立足核心素养,兼顾知识能力的培养与传统文化教育的熏陶,合理设置教学目标,以文化人、以情育人。针对小学二年级语文教材中的传统文化要素,教师在制定教学目标时不仅要体现语文知识技能目标,更要重视中华优秀传统文化带来的情感导向。要注重情境创设,充分结合学生生活实际,为课堂营造一种和谐、宽松、愉快的学习氛围。以学生自主感悟为主,再进行适当引导,对传统文化类型进行讲解,将优秀传统文化内涵挖掘出来呈现给学生,让学生在学习语文的过程中探寻文化自豪感和文化自信心,帮助学生发现传统文化的乐趣。教学重心要顾及学生的全面发展,不能单一强调掌握知识和能力,目标的设定要着重于让学生对传统文化的内涵理解到位、体会情感价值观,重视学生情感体验,达成语文要素和人文主题的双线融合。

2.教学模式的主要环节与实施路径

在传统节日文化的融入过程中,教师应首先秉持严谨的态度,结合传统节日的文化元素,精心构建与之相应的情境。随后,教师应以理性的引导,促使学生在此情境中展开多元性的深入思考,以确保学习过程的系统性和有效性。在教学模式的具体实施上,主要包含四个关键环节:首先,深入挖掘教材中的节日文化资源,确保教学内容既具有丰富性又贴近生活;其次,创设真实或模拟的情境活动,让学生身临其境般地参与节日庆典,感受传统节日的氛围;再者,引导学生进行自主探究,通过提问、讨论等形式激发他们对节日背后深层文化内涵的兴趣和思考;最后,强化实践活动,鼓励学生动手制作节日手工艺品、表演节日习俗剧等,使理论知识转化为实际行动力。通过对中华优秀传统文化的深入学习,全面提升学生的语言运用能力、审美创造力与文化自信心。

3.教学模式的实际应用及成效评估

教学模式的实际应用案例显示了其在课堂上的高度灵活性和显著效果,教师们通过这种方式成功提高了学生的传统文化素养,使他们能够在实践中加深对中华优秀传统文化的理解和认同。同时,这种模式也有助于增强学生的民族文化自信心,使其从小形成对本土文化传承与发扬的自觉意识。通过对教学成果的综合评估,证实了这一教学模式对于培养具有良好传统文化底蕴的新时代少年儿童的有效性和创新性。通过节日文化的融入,激发学生对传统文化的兴趣和热爱,培养他们的文化自觉和文化自信。其次,借助节日文化的实践活动,提升学生的综合素质,包括观察力、想象力、创造力以及社会责任感等。最后,通过节日文化的现代价值挖掘,引导学生认识到传统文化在当代社会中的重要性,培养他们的爱国情怀和集体意识。

总之,在“节日文化”的视角下,二年级语文教材的传统文化教学实践不仅仅是知识的传递,更是一种文化的传承和情感的熏陶。今后,我们将继续探索如何在课堂中深化这一实践,使之更加生动有趣,同时又不失教育的深度。本文通过对二年级语文传统文化教学实践的深入研究与总结,提出并验证了一种有效的教学模式,不仅丰富了语文课堂的文化内涵,也为今后在更大范围内推广和优化节日文化教育提供了有价值的参考和启示。

参考文献:

[1] 王晶静《传统节日文化扎根语文课堂的路径分析》,《学语文》2013年第4期。

[2] 蒋莉萍《小学语文教学中渗透中国传统节日文化教育的意义》,《新课程:小学》2012年第6期。

[3] 刘培培《传统节日文化在小学语文教学中的运用》,《学苑教育》2022年第18期。

(江婕,1996年生,女,汉族,广西柳州人,硕士,初级教师,研究方向:小学语文)