基于核心素养的问题链设计在初中语文深度教学中的应用

作者: 刘青

摘 要:语文新《课标》将思维能力确定为语文学科的四大核心素养之一。语文学科深度教学的任务之一就是要培养学生的思维能力,引导他们从表层学习进入知识的逻辑形式和生成意义层面的深层学习。这种引导需要从教学设计中的问题链开始。本文结合四个获奖课例,总结出初中语文四种“问题链”设计的路径,建构由点到面、由总到分、由浅入深、由表及里的四种逻辑框架,帮助教师有效开展语文深度教学,提高学生高阶思维能力的核心素养,提升学生深度学习的能力。

关键词:问题链 深度教学 初中语文 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.24.031

华中师范大学郭元祥教授是第一个明确提出“深度教学”的学者。2009年,他在题为《知识的性质、结构与深度教学》一文提出:“深度教学是突破知识的浅层学习,克服简单占有知识的局限性,打破对知识进行机械训练的‘工具——技术’主义倾向,进入知识的逻辑形式和生成意义层面的深层学习。”

基于现代教学论基础和语文新《课标》的要求,笔者认为语文深度教学就是教师在深入挖掘教材的基础之上,引导学生突破知识的表层学习,逐步进入知识的逻辑思维层面和生成意义的层面,训练学生的逻辑思维能力,同时注重学生学习时的真切情感体验,从而获得学习意义的教学。

怎样才能有效引导学生突破知识的表层学习,进入深层逻辑和意义层面的思考呢?个人认为教学设计中的“问题链”设计至关重要。“问题链”将引导教学顺序,自然也体现教学的逻辑层次。它是教师从教学目标、教学内容,学生的认知基础等多方面综合考虑,设计出来的能充分体现基础性、适度性、发展性、开放性等原则的相互独立又相互关联的问题组。“问题链贯穿整个课堂教学,利用问题链进行教学,可以促进学生深度理解知识,发展学生高阶思维,提升学生深度学习的能力”。而思维能力的培养也是语文新《课标》赋予语文学科核心素养培养的目标之一。

怎样才能设计出有效的“问题链”,并应用到语文教学中呢?笔者结合自己的多个获奖课例,总结出四种“问题链”设计的路径,希望能抛砖引玉,与大家一起探讨。

一、条分缕析,以点带面

《社戏》是部编版初中语文八年级下册的课文。它是鲁迅小说《社戏》的节选。节选部分讲述了作者年少时期的一段美好经历。文章以饱含深情的笔墨,刻画了一群热情好客、淳朴善良、机灵能干的农家少年的形象,表达了作者对农村生活和心中美好故土的怀念,特别是对朋友之间诚挚友谊的眷恋。社戏的主题并不单一,那如何基于《社戏》的主题探究这一点进行深度教学呢?

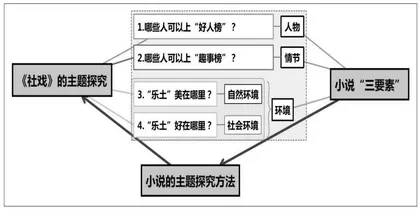

由此,笔者设计了由四个问题组成的问题链:1.哪些人可以上“好人榜”?2.哪些事可以上“趣事榜”?3.“乐土”美在哪里?4.“乐土”好在哪里?这四个问题分别是从小说的人物、情节和环境(自然环境和社会环境),也就是我们常说的小说三要素作为切入点而设计的。由第一个问题的探讨,我们可以得出“通过对人物的刻画,表达了作者对故乡村民淳朴善良、热情无私美好品质(人性)的赞美”这一主题;由第二个问题的探讨,我们可以得出“通过对童年趣事的回忆,表达了作者对自由生活的向往,对童年农村生活的喜爱和怀念”这一主题;由第三个问题的探讨,我们可以得出“通过对故乡美景(自然环境)的细腻描绘,表达了作者热爱自然,喜爱农村风光,怀念故乡生活的情感”这一主题;由第四个问题的探讨,我们可以得出“通过对平桥村风俗人情(社会环境)的叙述,表达了作者对热情好客、自由平等、友善和谐的风俗人情的赞美”这一主题。经过这样条分缕析地探讨,学生对文本的解读更加细致具体,对主题的认知也更加清楚明了,最后我们也就不难得出全文赞村民、忆童年、念故乡、颂民风的综合性主题了。

这个问题链是教师基于小说三要素设计的,因此,学生在深入学习了《社戏》这一篇小说的主题探究方法之后,教师就可以以点带面地引导他们思考小说主题的探究方法,这就是从小说的三要素入手探究小说主题的方法。我们可以具体总结为:1.通过人物的塑造,表达对人物品质的赞美或者批判;2.通过事件的叙述,表达对某种生活的喜爱或者厌恶;3.通过环境的描写,表达对某种自然景色或者风俗人情的喜爱(赞美)或者厌恶(批判)。

二、纲举目张,抽丝剥茧

《我一生中的重要抉择》是部编版初中语文八年级下册的课文。这篇课文是王选先生在北京大学发表的一篇演讲。作为2002年国家最高科学技术奖获得者,他被誉为“当代毕昇”,王选先生一生中的重要抉择,对于正在成长的青少年,有着十分重要的借鉴意义。

这篇演讲词,语言幽默,态度谦逊,论证严密,例证丰富,发人深省。读之让人有身临其境,心悦诚服,热血沸腾的感觉。演讲词怎样才能像这篇文章一样引起读者强烈的共鸣,获得成功的演讲效果呢?这就为我们基于演讲词的特点进行文本的深度教学提供了实践依据。

由此,笔者在第二课时设计了由五个问题构成的问题链:1.这是一篇什么类型的演讲?2.一篇演讲如何才能“使人信”?3.文中哪些地方让你觉得王选先生是可亲的呢?4.本文运用了哪些论证方法?各自有什么作用?5.王选先生的这篇演讲是要讲给哪些人听呢?

第一个问题是基于第一课时课后作业“请查找资料,说说演讲有哪些类型?”而设计的,大多数的资料针对这一问题都是从演讲内容、演讲形式和演讲场合等角度划分的,于是教师在这个前提下,提出一种新的观点,那就是从演讲效果的角度将演讲分为五类:“使人知”演讲、“使人信”演讲、“使人激”演讲、“使人动”演讲和“使人乐”演讲。这样我们就可以引导学生将整个演讲定调为“使人信”演讲,进而深入探讨演讲如何做到“使人信”的问题,从而完成整个“问题链”设计中的重要一步。

一篇演讲怎么才能具有让人相信的力量呢?“其人可亲”“其理可证”“其情可共”,三者相辅相成。接着,笔者就从这三点出发设计了第三、第四和第五这三个问题展开深度教学,抽丝剥茧,得出王选先生可亲可敬,演讲内容合情合理的结论,从而进一步证明了这的确是一篇值得人相信的演讲这一观点。

三、层层深入,曲径通幽

《湖心亭看雪》是部编版初中语文九年级上册的一篇课文。这篇课文是明末清初散文大家张岱的作品。文章记叙了作者去湖心亭看雪的经过,全文运用白描的手法,描绘了一幅万物相融、洁白广阔的湖心亭雪景图,寄寓了作者人生渺小的感慨;通过不期而遇的问答表达了作者淡淡的故国之思,以及远离世俗,孤芳自赏的情怀。白描的图景和淡淡的情思,在情深言浅的总体特点下如何让学生深入领会白描手法的特点和作用,并从简洁的文字中领会作者想要表达的情思,这都是深度教学需要思考的问题。

由此笔者设计了由五个问题构成的问题链:1.你最喜欢哪位同学画的湖心亭雪景图?2.你觉得哪位同学画的与课文描绘的雪景图更像?3.你觉得同学的画与名家画作相比,哪个更像?4.全文的文眼是哪个字呢?5.从哪些地方可以看出作者“痴”呢?

这五个问题遵循从“赏画”到“炼字”,再到“悟情”的层层深入的思维逻辑。赏画部分的三个问题是基于课前预习作业“根据你对课文的理解画出你心目中的湖心亭雪景图”而设计的。此时的同学还没有关注白描的手法及其特点,所绘制的作品有的颜色艳丽,有的细节生动,有的简洁写意,各有特色。“白描原本就是中国画的一种技法,它单用墨色线条勾描形象,不加藻饰与渲染烘托,从文学表现手法的角度来说,就是用简练朴素的文字描摹形象。”正是它的这种勾连绘画和文学的特点,为深度教学提供了前提。

第一个问题是学生基于对自身喜好的欣赏,第二个问题是学生基于对写景文字理解的欣赏,第三个问题是学生基于对图景意境深层感悟的欣赏。名家的画作很好地体现了万物相融,物我合一的特点,同时整体与局部的对比非常明显,苍茫空旷与渺小微弱的对比,寄托了作者对人生渺小的感叹。针对第三个问题,教师可以引导学生从对文中“与”字和“一”字的鉴赏来回答。从而从赏画转入到对文本炼字的分析,引出第四、第五两个问题。对“痴”字的鉴赏可以联通课内和课外,让学生更深入地理解作者及其作品。

四、知人论世,以意逆志

《定风波(莫听穿林打叶声)》是部编版初中语文九年级下册的课文。这首词写的是苏轼被贬黄州之后的某一天,与友人在野外途中偶遇风雨的事情。虽然只是一件生活小事,但是全词“于简朴中见深意,于寻常处生奇静”,既有基于“道中遇雨”这件事情的思考,同时又借用“自然风雨”巧妙联系“人生风雨”,表现出诗人身处困境却旷达洒脱的胸襟,展现出他超凡脱俗的人生理想,那么,怎样在教学中传递这种精神价值呢?

由此,笔者设计了由三个问题构成的问题链:1.苏轼遇到了什么风波?2.苏轼是如何看待这些风波的?3.我们如何看待苏轼人生中的风波呢?针对第一、二两个问题,我们可以引导学生遵循从课内文本解读到课外作者经历的逻辑进行思考。

在课文小序中,学生可以了解到苏轼一行人突然遭遇“道中遇雨,雨具先去”的“狼狈”,不由让人感叹“人海阔,无日不风波”,再联系作者生平经历,此时的苏轼正经历“乌台诗案”的人生困境,苏轼从最开始的惊诧惶恐到几欲赴死,再到最后的被贬流放,不可谓不是“风波九死得余生”。

那他现在又是怎样看待这些风波的呢?从文中“一蓑烟雨任平生”,“归去,也无风雨也无晴”这些句子不难看出,此时的苏轼已经能够以一种豁达乐观,宠辱皆忘,超然物外的心态去看待人生的意外和境遇了。那现实中呢?他在写给李常的信中说道:“吾侪虽老且穷,而道理贯心肝,忠义填骨髓,直须谈笑于死生之际。……虽怀坎坛于时,遇事有可遵主泽民者,便忘躯为之,祸福得丧,付与造物。”这里不难看出苏轼虽然经历了人生的大悲大难,但是始终不改他为国为民的初衷,正所谓“风波即大道,尘土有至情”。

两个问题将课内文本解读、创作背景认知和课外拓展阅读有机勾连,通过“知人论世,以意逆志”的阅读方法将课堂教学引向深入。

为了让学生对苏轼的认知更加深刻,教师可以围绕“风波”一词,让学生交流第三个问题:“我们如何看待苏轼人生中的风波呢?”换言之,教师要引导学生思考人生中“风波”的意义和价值。苏轼人生中大约四分之一的作品都是他在被贬黄州时创作的,特别是经典的《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《后赤壁赋》《记承天寺夜游》《卜算子·黄州定慧院寓居》都是这个时期的作品,黄州激发了苏轼的旷世才情,让他完成了从“苏学士”到“东坡居士”的精神蜕变,苏轼也让黄州这个偏僻小镇成为文学史上熠熠生辉的一道风景。老子说“福兮祸所伏,祸兮福所倚”,这种福祸相依的观念不可谓不是人生的大智慧,用一句话作结,那就是“风物长宜放眼量,风波亦能成风景”。

分析上面的四个案例我们不难发现,每一个问题链都是教师在深入挖掘文本内容的基础之上,由浅入深,培养学生的逻辑思维能力和审美鉴赏能力的匠心之作。它关注了学生的原有知识,这是问题链设计的起点,也关注了文本知识,这是问题链设计的重点,同时也关注了拓展知识的融合,这是问题链设计的延伸。

四种方法各自遵循了由点到面、由总到分、由浅入深、由表及里的逻辑构架,可以帮助教师有效开展语文深度教学,提高学生的高阶思维能力,提升学生深度学习的能力,从而也进一步说明了基于思维能力核心素养培养的问题链设计是开展初中阶段语文深度教学的有效途径和必然之路。

参考文献:

[1] 郭元祥《知识的性质、结构与深度教学》,《课程·教材·教法》2009年第11期。

[2] 邢雅琪《问题链导向下的深度学习教学设计研究》,青海师范大学2020年硕士论文。

[3] 吴金盾《问题链在初中语文古诗词教学的应用研究》,黄冈师范学院2023年硕士论文。

(刘青,广州市华颖外国语学校高级教师)

(本文系广州市教育研究院2022年度科研课题《基于深度教学的初中语文问题链设计模式研究》的阶段性成果,课题编号:2022sdjx10)