教育信息化2.0背景下巧用“画图”优化语文教学的策略研究

作者: 伊素珍

摘 要:中职语文教学道阻且长,结合学情摸索适合而有效的教学方法势在必行。为培养学生自主学习能力,提高语文素养,在教育信息化2.0背景下,借助信息技术,将“画图”教学巧妙运用到中职语文教学中,与文本高度融合,优化语文课堂,具有很强的实践意义。对教师而言,既加强了信息技术运用能力和信息技术素养,又提高了语文教学能力;对学生而言,促进了他们学习的主动性和积极性,极大地激发了他们学习语文的兴趣,提高了自主学习能力。

关键词:教育信息化2.0 画图 教学优化 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2022.03.029

一、教育信息化2.0时代背景概况

2018年4月13日,中华人民共和国有关部印发《教育信息化2.0行动计划》。教育信息化2.0被正式提出,这是教育信息化的升级。要实现从专业资源向大资源转变,从提升学生信息技术应用能力向提升信息技术素养转变,从应用融合发展向创新融合发展转变。可以从三个维度来解读:一是时间维度,它是基于信息化1.0之后又一个新阶段;二是基于目标维度的内涵概念,它是整个教育生态的重构,通过颠覆性的转变传统的教育模式和方法,最终致力于实现教育现代化;三是基于教育变革维度的实践概念,包括探索基于信息技术的教学新模式,发展基于互联网的教育服务新模式,探索信息化时代的教育治理新模式。其最突出的特征是以数据技术为基础,将一切参与主体、教育元素、教育行为数字化,实现数字共享、共同获益的目的。注重教育“以人为本”,从“人”出发,教育不仅要填充学生的头脑,更要点燃学生的智慧;不是只把一杯水注满,而是要把一团火点燃。

二、中职教育学情分析及“画图”概念阐述

中职教育更多的是侧重专业知识与技能的培养,旨在培养高素质劳动者和技能型人才。中职学生语文素养普遍偏低,学习语文的兴趣也不高。然而,语文是专业课程学习的基础,在中职教育中显得尤其重要,不可或缺。这就要求语文教师要转变教学理念,更新教学手段,在教育信息2.0技术支持下,在教学中探索适合学生行而有效的教学方法,优化语文课堂。

“画图法”是指通过点、线、面、符号等巧妙结合形成图画,再结合文本内容,配以简洁的文字、声音,精准再现文本精髓的教学方法。经过教师反复推敲、精心设计出来的图形,既可以是一篇“微型教案”,又可以是一篇“微型范文”,是文本的艺术再现。在语文教学过程中,遇到复杂内容时,有意识地运用画图来辅助学习,往往会取得较佳的教学效果。

三、借助信息技术,巧用“画图”优化课堂的策略

1.“画图”优化课堂导入

语文学科的课堂导入至关重要,好的开端是成就一堂优质课的一半。利用信息技术“画图”,将其与文本、声音融为一体。实现静动结合,化抽象为具体,创设真实生动的教学情境。使学生兴趣盎然,思维活跃,积极主动投入到新课之中。

如教学《湖心亭看雪》一文,导入文章时,笔者借助电脑画图,采用简笔线条,勾勒出大雪背景下远山、近湖、湖堤一痕、湖中小亭一点、孤舟一芥、舟中人两三粒,构成一幅简笔画,营造出雪天月夜下幽冷孤寂的意境,梦幻如诗,给人一种似有若无、依稀恍惚之感。学生身临其境,能更好地体会作者的感受——混沌一片的冰雪世界中,人生如天地茫茫“太仓米”的孤寂感。进而理解作者寄寓于月夜雪景中幽深的眷恋和感伤,以及深挚的隐逸之思。

2.“画图”优化讲读课堂

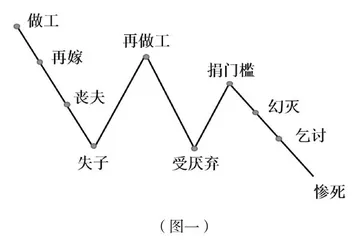

借助画图,化繁为简。图形具有强烈的直观性、形象性,它可以把复杂的课文内容清晰地呈现出来,使读者一目了然,在教学中往往可以发挥四两拨千斤的作用。中职学生由于年龄阶段的特点,对于复杂抽象的内容,很难理清头绪。借助图形则可以使这个难题迎刃而解。如鲁迅的《祝福》一文,作者采用倒叙、插叙等写作手法,文章篇幅较长,内容复杂,情节波澜起伏。学生初读它,难以理出头绪,而借助信息技术中的画图功能,用曲线图(图一)来表现祥林嫂的一生,那么她深受封建思想毒害,最后惨死雪地的悲剧就一目了然了。并且,在这一历程中,祥林嫂所经历的人生高潮、低谷也一览无余,给学生留下了深刻印象,理解主人公的悲惨命运也就容易多了。

以图促解,深入浅出。一般来说,具体的形象的东西,比之语言的抽象的东西更容易理解。人物,是文学的主体,作品描写的中心,因而讲读文学作品就得紧紧抓住人物分析这一中心环节。但是,对于中职学生来讲,人物的思想、情感、心理变化是最难把握的,甚至透着一股神秘。对此,多年来,笔者较常用画图来引导、分析。如《变色龙》中奥楚蔑洛夫的形象。这个人物思想性格主要是通过对狗的态度来表现。如图二,通过笑、怒脸谱的变化,主人公打狗看主人的趋炎附势、见风使舵、狡诈多变的沙皇政府奴才形象就生动清晰地展现在读者面前了。学生看后难以忘怀,在嗤笑之余感悟人性的悲情。

抛物线因其特有的图形特征——X轴、Y轴、流畅的抛物线,运用得当也可以很好地帮助学生理解课文。比如在教学《项链》一文中,我设计了图三,将路瓦寨夫人由小职员之妻因戴上一条昂贵的项链而在上流社会的舞会上摇身一变成贵妇人,被绅士们仰慕迷恋,她也因此而兴奋、幸福,仿佛置身于云端,又因丢失项链背上巨额债务而变成穷妇人的故事情节,表现得清清楚楚。路瓦寨夫人的情绪以丢项链来划界,丢前喜,丢后悲。通过这样的展示,一个虚荣心极强但又使人同情的妇女形象便展现在我们面前,发人深省。

图形还可以反映课文中的局部情况,帮助突破重点难点问题。在教学这些课文时,文中难懂的思想、情感、人物形象都在画图的辅助下轻松掌握了。

以图带悟,怡情共鸣。美是语文的本色,它体现在语文教学的各个层面。对学生来说,因其年龄、素养和审美能力不同,我们也应区别对待。中职阶段的学生,生命力旺盛,感情丰富,正是开发和培养审美情趣的良好时期。作为教师,我们应该善于利用语文教材本身所具有的美的因素,激发学生兴趣,结合教材,设计出富有意境的图表。《荷塘月色》这篇脍炙人口的散文,无论是“月色下的荷塘”还是“荷塘上的夜色”,都美得令人炫目,甚至是文章的结构都极美。借助“画图”(图四)赏析美文,让学生身临其境,感受作者“淡淡的喜悦、淡淡的哀伤”的细腻情感,通过“悦目”达到“悦心”的怡情目的。

3.“画图”优化自读课堂

“教是为了不教”,这是教学的终极目标。培养学生自主学习、合作探究能力一直是教学努力的方向。中职学生由于基础薄弱,自主阅读能力差,无论是阅读速度,还是对文本内容的感知感悟能力,都有待提高。

在语文自读课堂中给学生设定明确的自学任务:用画图展现文本主要内容(故事主要情节、人物情感变化、景物视角变化,等等),分组实施,团结合作。为了更好地完成学习任务,学生必须反复阅读文本,仔细推敲,搞清楚文本的脉络和因果。在设计画图时,无形中便有了高屋建瓴、总揽全局的高度。高度够了,便能够轻松地进入文本。在把握文本内容的同时,获得新的深层次的感悟。自读课堂中常常冒出智慧的火花,这也解决了语文教学中的深层问题。

如《敬业与乐业》的教学中,教师完全放手,引导学生设计文章结构脉络图。同学们认真阅读文本,分组讨论探究。有的组用树型,有的组用花型,有的组用圆形……将梁启超先生的这篇演讲稿展现得淋漓尽致。以圆形为例(图五),第一部分,提出中心论点:敬业乐业是人类生活的不二法门;第二部分,从三个分论点论述:A有业之必要,B敬业之重要,C乐业之重要;第三部分,总结全文:勉励人们要敬业乐业。

长此以往,学生的阅读能力、想象能力都得到了很大提高,自主合作探究能力也更上一层楼。

中职学生求知欲强,敢于表现自己,希望得到别人的认可、赞同。课堂上组织学生将各小组的画图展示、分享,并阐述设计理由,讲解图形内容。推选设计最佳者担任自读课教师,借助画图讲授课文,大大激发课堂学习氛围。如果各小组间存在分歧,教师便引导他们再读课文、讨论,甚至展开辩论。最后基本达成统一,收获一堂优质的自读课。

4.“画图”优化作文课堂

中职学生基础薄弱,写作普遍存在的问题是:结构组织杂乱无章,线索不明;内容空洞苍白,流水账式居多;人物刻画缺乏个性,不够鲜活,情感表达不够细腻。日常教学中,几乎每堂课都会运用画图讲解文章脉络,展现人物情感。由于图形具有简明直观的特点,易于记忆,久而久之,学生脑海中存储了大量的脉络图。作文教学时,引导学生运用已有的或现场加工再创作的图形谋篇布局,作为写作提纲,凭借“画图”框架作为作文的骨架。作文基本能做到不偏题、脉络清晰、内容翔实、详略得宜、结构合理。再在重点段落加以描写、渲染、润色,那么一篇中上的习作就成文了。

四、“画图”教学法运用的意义

在教育信息化2.0时代背景下,教学手段越来越多元化,课堂类型也越来越丰富。但无论是哪种类型的课堂,教育者都应立足于“以学生为主体”的视角。教师只是引导者,任何教学手段都应服从于“培养学生自主学习的能力”这一目标。“画图”教学法应用于语文课堂具有非常重要的实践意义。

首先,促进教师不断学习,提升教学水平。教师上课前均要备课,但大多数教师的备课都是记忆型备课:把教材、教参内容过一遍,确立中重点、难点问题,设计教学过程,对教学中的“升层”问题考虑不足。“问君哪得清如许,为有源头活水来,”要给学生一滴水,教师必须要有一桶水。运用“画图”教学法,不仅要求教师要熟练把握教材,而且要对教材进行探究和创新式设计。这就促使教师广泛学习,累积专业知识,学习掌握一定的电子计算机技能。厚积薄发,才能深入浅出地在课堂上运用“画图”,呈现文本的精髓。长期坚持,教师的知识得以增广,自我学习能力和教育教学水平也得以提高,成为一名学习型教育者。

其次,激发学生兴趣,培养学生想象力、创造力、自主合作能力。课堂上,教师用精心设计“画图”辅助教学,展示文章内容,梳理文章脉络,讲述故事情节,分析人物情感,赏析文本精彩语段,极大提高了学生对文本的理解程度,“因为懂得,所以喜欢”,学生品尝到学习语文的容易和快乐,可以最大限度地激发他们学习语文的兴趣,实现“阅读”—“内化”—“运用”的过程。

参考文献:

陈云炫《中等职业技术学校学生学习力因素状况调查报告》,《现代职业教育》2017年第6期。