高职计算机应用技术专业教师教学创新团队建设研究与实践

作者: 马文龙

[摘 要] 教师教学创新团队的建设已经成为职业院校建设的关键领域,基于专业群的团队建设应该结合地域特色,逐渐形成真正适用于本专业群、适用于职教特色的建设理论。以计算机应用技术专业教师教学创新团队建设为例,从“双师型”队伍建设、教学模式与方法创新、产科教融汇机制、国际合作和运行保障机制五个方面探讨了团队建设的内容,并重点阐述了从专业群层面加强教师实践创新能力培养的做法和经验。

[关 键 词] 专业群;计算机应用技术;教师教学创新团队;职业院校;创新能力

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)05-0065-04

随着《国家职业教育改革实施方案》《全国职业院校教师创新团队建设方案》相关文件的出台,关于教师教学创新团队的建设受到了全国各高职院校的重视,已经成为职业院校建设的关键领域,也是推进高素质技术技能人才培养的重要力量[1]。2021年11月,浙江省教育厅印发《浙江省职业教育提质培优行动计划(2021—2023年)》,提出要基于高水平专业群培育一批高水平、结构化教师教学创新团队[2],提高职业院校教师的教育教学水平和改革创新能力,提高高素质“双师型”教师队伍建设水平,推动职业院校“三教”改革,全面提高人才培养质量。经过课题组广泛调研,发现很多教师教学创新团队在建设过程中存在诸多制约因素。如双师型队伍结构不合理,缺乏校企人员双向交流协作机制;教学模式和教学方法创新不够有力,模块化教学形式单一;产教融合不够深入,科教融汇缺少相应配套的机制;国际化工作缺乏国际化资源和平台;团队建设缺乏持续的保障机制等。

衢州职业技术学院计算机应用技术专业近年来结合自身的办学特色和定位,以省高水平专业群建设和首批浙江省职业教育教学创新团队建设之机,在“双师型”队伍建设、教学模式与方法创新、科教融汇机制、国际合作办学和团队保障机制方面进行了探索,实现了教师团队科研创新和社会服务能力全面提升,在教学改革方面取得了丰硕的成果,辐射带动其他职业院校教师队伍建设。

一、高职计算机应用技术专业教师教学创新团队建设研究与实践

(一)打造结构化“双师型”队伍

充分发挥职业院校教师发展中心和实践基地的作用,结合国家职业院校教师素质提高计划等培训项目,全员开展专业教学法、课程开发技术、信息技术应用、课程思政、专业教学标准、职业技能等级标准等研讨与培训,提升教师模块化教学设计能力、课程标准开发能力、教学评价能力、团队协作能力和信息技术应用能力。

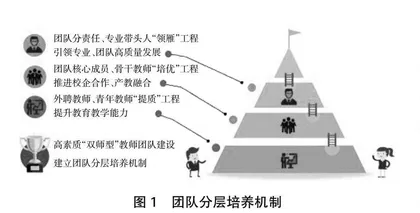

1.建立分层培养机制

实施团队负责人、专业带头人“领雁”工程,每年参加国(境)外会议、培训,引领专业、团队高质量发展;实施团队核心成员、骨干教师“培优”工程,每位教师制订六年成长计划,选派教师参加访工(访学)、企业实践、培训进修等,助力企业纾困解难,提升技术研发能力,掌握课程开发新范式,推进产教融合迈上新台阶;实施外聘教师、青年教师“提质”工程,促进青年教师的教学能力得到明显提升。如图1所示。

2.实施“一站一室一中心”师资成长计划

选聘企业高级技术人员担任产业导师,每年规定团队教师定期到企业顶岗实践1~2个月。要求团队内博士在企业建立创新工作站,全国技术能手建立技能大师工作室,引领团队社会技术服务。同时建立教师发展分中心,举办师资培训、国际会议、技术交流等活动,提升团队协作能力、教师模块化教学能力、课程标准开发能力、信息技术应用能力和教学评价能力。

团队依据成员专业特点,建立了课程思政教学改革、科教融汇、竞赛双创、社会服务多元教师小组;柔性引进清华大学国家杰青团队,定期举办科研学术讲座、专业教研、“信·师说”青年教师沙龙论坛,营造浓厚的学术氛围;团队贯通教师分类培养渠道,年度考核与年终复盘汇报相结合,驱动教学、科研、社会服务能力显著提升。

3.形塑团队文化

团队始终把师德师风建设作为发展的第一要务,把铸牢师魂、涵养师德摆在突出位置。通过校、院两级协同推进师德师风建设,夯实师德师风底线,团队深入实施“爱与关怀”党建育人项目,建立了“党员教师+预备党员+入党积极分子+帮扶对象”四级网格管理帮扶机制,打造“谨·新·和·拼”团队文化,对待教学工作严谨、细致,教学材料撰写认真、规范;对待科研工作潜心钻研、崇尚创新;对待团队工作团结协作、和谐奋进;对待攻坚任务团队敢闯敢拼、坚持不懈。历经多年的积淀,逐渐形成了师德高尚、业务精湛、充满活力的“双师型”团队。

(二)推进教学模式与方法创新

健全以学生为中心,德技并修、工学结合的育人模式,构建“思政课程”与“课程思政”有机体系,实现思想政治教育与技术技能培养融合、统一,全面推进“三全育人”。完善“岗课赛证”综合育人机制,按照生产实际和岗位需求设计课程,开发模块化、系统化的实训课程体系,提升学生的实践能力。

1.创新“成果导向、多元成长”人才培养模式

以培养数字经济产业需要的复合型技术技能人才为目标,协同政行校企多方合作,紧密融入区域产业特色建设专业,开发具有行业技术创新、企业岗位特色的教学项目,渐进培养学生的职业岗位综合能力,推进校企深度合作、产教融合、协同育人。团队以“数字工匠”品牌文化为引领,围绕“匠艺、匠心、匠魂”打造德智体美劳大思政育人体系[3]。将思政教育与专业教育紧密结合,开发教学资源库,建立持续改进机制。见图2。

基于成果导向教育理念开发专业课程体系和课程标准,采用“专业群教育目标、专业教育目标、课程教学目标、课堂教学目标”反向设计法,打通目标链路,建立目标间的紧密逻辑关系[4];依据学生个性发展需要,提供多元发展路径,学生大二分方向分流培养,建立拔尖型人才培养体系,从大一选拔专业创新能力突出的学生参加各种职业技能竞赛,依托校企融合工作室在校企双导师指导下外接企业项目开发。建立中高职一体化贯通培养机制,完善分层分类培养体系。

2.构建“平台+方向+模块”课程体系

计算机应用技术专业对应前端开发和移动应用开发两大职业岗位(群),设立Web前端开发和工业App开发两大专业方向,按照“底层共享、中层分立、高层互选”设置原则,基于两大职业岗位(群)工作过程及能力要求构建“平台+方向+模块”课程体系。平台课程主要包括思政教育、人文通识、素质拓展等公共平台课和程序设计基础、人工智能导论等专业平台课;专业方向包括专业核心课、专业拓展课、独立实践课等;模块课包括“智能工厂综合实训”“1+X”证书模块课、竞赛模块课。(见图3)

3.探索跨专业模块化教学改革

团队基于成果导向反向设计教学理念,以学生预期能力获得为导向,进行专业课程设计。教学的重点聚焦于“学生产出”,以学生为中心,以“说到”“教到”“做到”“学到”“评到”的“五到”模式开展教学,构建“达成成果—即时评价—实时反馈”动态螺旋式上升的持续改进机制,提升课堂教学成效。

专业基于培养高水平复合型人才岗位需求,打破学科教学的传统模式,创新综合实训教学模式[5-6],针对智能工厂综合实训专业群模块化课程进行跨专业模块化教学,通过制订“智能工厂综合实训”课程标准,开发《智能工厂综合实训项目教程》活页式教材,由专业群内各专业教师分模块联合授课、学生跨专业编成实训小组开展教学,切实丰富计算机应用技术专业学生在传感和控制技术方面的知识,提升学生在工业App开发方面的能力,培养学生多岗位认知和新技术综合实践的能力。

(三)建立产科教融汇机制

吸纳行业龙头企业深度参与职业教育专业规划、课程设置、教材开发、教学设计、教学实施,推动企业深度参与协同育人,提高人才培养的精准性。积极与优质企业开展双边多边技术协作,共建技术技能创新平台,服务地方中小微企业技术升级和产品研发。建设区域产教整合实践中心,缩短企业后备人才培养周期。

1.建立产学研综合体

政校企共建产学研综合体,下设1个专家智库、1个省工程研究中心、1个数智产业学院和N个创新工坊。省工程研究中心聚焦生产线数智化和数字孪生关键技术研发,全职引进博士、全国技术能手和杰出工匠等,组建产业数字化专家示范服务团,深入企业生产一线,校企联合开展重大科技攻关和技术服务,提升专业服务产业能力;全职引进互联网大厂工程师,按照“师创生学、师导生创、师生共创”的理念,鼓励有工程经验的教师与学生共创技能工坊,服务区域物联网产业升级改造。

2.建设区域产教融合实践中心

协同市经济和信息化局等政府部门,吸纳区域头部企业和中职学校,建立数智产业学院,聘请企业高管实体化运作,开展现场工程师人才培养模式改革;引入国家级跨行业、跨领域的工业互联网平台,以区域产教融合岗位群需求为导向,打造“工业讲堂”“数字技术工程师高研班”等社会培训品牌,逐渐形成双师培养基地;聘请区域内行业领军人才、技术骨干承担实践教学任务,把最新产业应用成果转化为教学内容,建设市域产教联合体和信息行业产教融合共同体,政校企共同实施专业规划、课程设置、教材开发和教学设计;通过深化产教融合,完善专业实训基地建设,建成集“产学研训创”于一体的高水平生产性实训基地,提升“双师型”师资队伍水平和社会服务能力,引领区域智能制造产业升级。

(四)开展职业教育国际合作

建立健全团队教师出访学习、交流、进修制度,支持教师参加国际学术会议、短期交流、访问学习等,拓宽团队国际视野。积极参与职业教育相关国际标准的制定,输出标准和课程。落实“走出去”战略,加强技术技能人才培养的国际合作,积极承接“一带一路”国家各类人才培养培训项目,探索“中文+职业技能”的国际化发展模式,服务国际产能合作。

1.开展国际化人才培养

团队对接中外合作办学项目,提升专业国际化水平。实施“职业院校教师教学创新团队境外培训计划”,选派专业带头人和骨干教师出国(境)研修访学,提升团队国际合作能力。开展教师进修项目,提升专业国际化水平,加强与国际社团合作,承办、协办国际会议。对接世赛项目标准,优化专业课程资源和教学内容,提升学生的综合职业能力,通过师生参与世赛项目,促进国际化技术技能人才培养与交流。

2.建设海外“丝路学院”

教随产出,服务“一带一路”建设,团队开发了坦桑尼亚软件工程技术员NTA4级国家职业标准并被纳入该国国民教育体系。与柬埔寨柴桢大学开展合作办学,入选教育部“人文交流经世项目”,围绕本地企业通天星集团在柬埔寨的海外工业园区,建立了“丝路学院”,承接“一带一路”国家各类人才培养培训项目,提升国际产能合作服务能力。

(五)建立团队运行保障机制

为有效推进团队建设,成立由分管教学副校长任组长、教务处处长等为成员的创新团队建设领导小组,并制订了《计算机应用技术省级教学创新团队建设任务三年行动计划》《教学创新团队管理办法》和职称晋升相关政策,健全和完善教师人才评价考核体系,将教学团队建设列入专业技术职称评聘基本业绩条件之一;建立创新团队建设评价体系[6],以教师的高质量发展为轴心,依托智慧校园质量管理平台,加强教学团队过程管理,不断提升团队建设水平。

二、高职计算机应用技术专业教师教学创新团队建设成果推广