“1+X”证书制度下高职学生工匠精神培育研究

作者: 顾卉

[摘 要] 作为我国职业教育改革热点的“1+X”证书制度,在注重技能传授的基础上,更重视职业素质的培养,其与工匠精神的培养相辅相成。针对高职教育中工匠精神培育缺失的原因,社会应营造尊崇工匠的文化氛围,政府应提供培育工匠的制度保障,学校应发挥主阵地育人作用,企业应完善职业素质考核评价机制,从而为社会培养更多高素质技能型人才,使工匠精神的培育深深扎根于职业教育。

[关 键 词] “1+X”证书制度;高职教育;工匠精神;职业素质

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)32-0013-04

近年来,工匠精神备受热议。工匠精神,即精雕细琢、精益求精、一丝不苟、追求极致的意思,是从业人员的价值取向和行为追求。作为输送高素质技术技能型人才、成为实现“中国制造”等国家战略重要保障的高职院校,在培育具有工匠精神的技能型劳动力后备军方面,无疑具有多方面的重要意义[1]。现阶段,“1+X”证书制度是我国职业教育改革的热点,这一制度在注重技能传授的基础上,更重视职业素质的培养,和工匠精神的培养相辅相成。毫无疑问,将工匠精神融入“1+X”证书制度能够更高效地培育高素质技能型人才,是职业教育发展到一定阶段的必然要求,也是职业教育适应市场和社会需求的一项重大改革举措。因此,在“1+X”证书制度视阈下加强工匠精神的培育,能够使高职院校尽快走出过于注重技能传授而忽视职业素养培育的误区,使工匠精神扎根于职业教育。

一、技能培养和工匠精神教育融合的意义

(一)职业技能和工匠精神融合培养是职业教育人才培养模式的一种创新

改革开放以来,职业教育为我国的经济发展提供了必要的人力和智力支撑,是我国教育事业发展规律的内在要求。随着社会进入新时代,为了适应时代的发展需要,传统的职业教育必然要进行调整,职教融合培养应运而生,成为职业教育人才培养模式的一种创新。这种创新的人才培养模式将多种职业技能证书的培养和工匠精神教育有效融合,使工匠精神融入学生培养全过程,旨在培养德技兼修的高素质技术技能型人才。

(二)职业技能和工匠精神融合培养能提升职业教育质量和学生就业能力

“1+X”证书贴近市场需求和岗位要求,职教毕业生通过获取多种职业技能等级证书,能将职业教育就业从“能就业”转变为“好就业”,突破职业教育一直以来“能就业”的瓶颈。目前市场上高精尖人才紧缺,有工匠精神的高技能型学生更是市场急需的人才,将“1+X”职业技能和工匠精神融合培养能够体现个人的综合能力和专业素质,对提升职业教育质量和就业竞争力有一定的推动作用。

(三)职业技能和工匠精神融合培养是职业教育适应社会需求的一项重大改革举措

作为职业教育发展到一定阶段的必然要求,“1+X”证书制度旨在将职业技能培养与工匠精神培养融合,以适应市场和社会需求。两者的结合是职业教育领域的一项重大改革举措,提升了职业教育的人才培养质量和社会适应性,为职业教育的高质量发展注入了新的活力,从而为社会培养一批懂多种技能并追求高质量、高标准、富有工匠精神的毕业生[2]。

二、高等职业教育中工匠精神培育缺失的归因分析

高等职业教育是与社会繁荣、科技进步、企业发展紧密关联的教育类型,将工匠精神融入高职教育,是中国由“制造大国”走向“制造强国”的必然选择,也是高职教育自身发展和学生未来成长的切实需求,具有多方面的重要意义。然而,据调查显示,当前不少高职院校存在不够重视学生工匠精神培育的现象,导致部分高职毕业生缺乏工匠精神。

(一)社会环境因素

1.传统观念的束缚

长久以来,受传统的“农本工末”职业偏见的影响,我国古代工匠的发明创造常常被冠之以“奇技淫巧”之称。改革开放后,中国走上了工业化快速发展的道路,现代流水线生产对传统工匠造成了巨大冲击。生产线逐渐分解和取代了工匠师傅的技术,导致沿袭多年的传统师徒制走上末路,加之受中国古代流传下来的“劳心者治人,劳力者治于人”“万般皆下品,惟有读书高”等传统社会价值观念的影响,工匠的社会地位一度处于衰落的地位。因此,这种具有历史原因的传统职业等级观念对弘扬当代工匠精神带来了现实困境,对形成健康的现代职业教育理念和工匠精神的塑造构成了一定的障碍和束缚,同时也使社会重塑工匠精神面临深层次的挑战[3]。

2.客观现实的制约

受各种错误思潮的影响,如何快速获取经济回报成为人们追求的直接目的,致使诸多企业出于快速盈利的动机,盲目追求规模效应、率性扩张、贪大求全,无暇潜心提高产品质量与专心塑造品牌。于是,很少人愿意花时间和精力去琢磨技术、钻研工艺,精益求精、追求完美的工匠精神的精髓要义,在收入、利润、效率、扩张等现实面前,被越来越多的人束之高阁,甚至抛诸脑后。

因此,从社会环境因素来看,受传统文化的局限性和客观现实的制约,我国的体力劳动者在当今“短平快”的社会中长期处于不被重视的地位,优质技术人才不断流失,工匠精神在多元化价值的冲击下缺失严重。对高职教育来说,受社会环境因素的影响,工匠精神在高职教育中缺乏吸引力,高职学生践行工匠精神面临重重阻碍。

(二)教育自身因素

1.忽视学生可持续发展的需要

高职院校是向社会输送高技能型人才的重要保障,对高职学生进行工匠精神的培育能够推进技术技能型人才队伍建设。受“能力本位”传统思想的影响,大多数高职院校过分重视人才市场对学生技术技能的需求,“重技能、轻精神”的现象由来已久。在人才培养过程中,高职院校往往侧重于对学生实际工作能力和实践技能的培养,普遍认为只要学生具备过硬的专业技能和较强的动手能力即能迎合市场的需求、满足企业的要求。此外,部分高职院校还存在专业课程的设置、实践教学的实施过程中尚未完全与行业企业、市场的需求融合,严格的职业标准未真正落实于实际训练中,校企联合培养人才的体制机制不健全等问题。总体而言,我国高职院校在对决定学生可持续发展的职业精神的培育方面认识不足,工匠精神未能完全渗透于专业教学中,更没有真正将提升专业技能与培育工匠精神有机融合,以贯穿人才培养的全过程。毫无疑问,工匠精神在高职教育中缺位的现象,不利于学生工匠精神的培育与养成,对学生职业规划的长远发展也将造成一定的影响。

2.学生普遍缺乏专业认同感

调查显示,目前大多数高职学生对专业知识的学习和技能培养的强化具有较强的自觉意识,但对职业态度的养成和职业精神培养的重要性缺乏认同。这部分学生的专业认同感处于较低层次,只在认知维度达到了一般认同水平,因此,在学习过程中这部分学生难以产生持续的主动学习行为,缺乏刻苦钻研的学习习惯以及持之以恒、精益求精、敬业严谨、吃苦耐劳的职业精神。导致学生普遍缺乏专业认同感的原因是绝大多数高职学生在专业选择的过程是被动的,因而为工匠精神在高职教育中的塑造增添了一定难度[4]。

综上所述,从教育自身的因素来看,工匠精神在高职教育中未得到师生的正确认识。学校层面,高职院校未将工匠精神的培育贯穿于人才培养的整个过程;学生层面,部分高职学生缺乏匠人应有的品质和精神。因此,将工匠精神全面融入高职教育,真正成为高职院校培养高素质技能型人才的目标导向,其重要性已不言而喻。

三、“1+X”证书制度下高职学生工匠精神的培育途径

致力于“1+X”证书制度时代背景下,培育高职学生的工匠精神需要得到社会的关注和认同、政府的规范和保障、学校的重视和改革、企业的联合和完善,是一项社会联动、校企联合的多层次、全方位的系统工程。结合高职教育中工匠精神培育缺失的原因,笔者从社会、政府、学校、企业四个层面对高职学生工匠精神的培育途径进行具体分析。

(一)社会层面:将工匠精神融入社会环境,营造尊崇工匠的文化氛围

1.加大社会舆论引导,塑造典型典范创造社会价值

当今世界,具备技术能力的工匠在美日德等国家有着非常高的社会地位,社会的尊崇直接促成了工匠们通过不断打磨自己的产品,以形成精益求精的完美品质。我国目前正处于经济转型升级的关键时期,亟须大批具有工匠精神的匠人。鉴于此,社会应加大对工匠精神的舆论宣传力度,通过报纸、广播、网络等新闻媒体对国外工匠精神培育的经验及国内优秀工匠的典型事迹进行宣传和报道,如《我在故宫修文物》等优秀纪录片在媒体的滚动播出,以使公众善于发现生活中默默无闻的杰出工匠,对工匠精神有更加深入全面的了解和认识,营造文化氛围,共同促成全社会对工匠的尊重,达成工匠精神的文化回归。

2.加强教育宣传力度,引导社会公众改变传统观念

在我国,长久以来,受“重理论、轻技能,重学历、轻能力,重装备、轻技工”的传统观念和“官本位”的职业不平等观念束缚,社会公众对技术技能型人才普遍存在偏见,在重视“学历”教育的同时往往忽视务实有益的技能训练的重要性。殊不知,现代经济对于人才的需求是多元化的,大量操作性的职位需要拥有尖端技术、经验丰富且训练有素的工匠来胜任。因此,要扭转这一传统观念,应调动更多社会力量对工匠精神进行多方位的正向教育宣传,立足工匠的角度,同时给予工匠充分的肯定和职业尊重,引导全社会形成尊重技能人才、认同技能人才、争当技能人才的主流价值观念,以此提升社会公众对工匠精神的全方位认识,逐步打破社会长久以来形成的职业不平等观念,彻底转变高职学生的就业理念[5]。

(二)政府层面:将工匠精神融入顶层设计,提供培育工匠的制度保障

1.健全保障体系建设,制定合理培养制度

促成工匠精神在社会层面的回归需要在国家的指导下建立健全相关保障机制,让企业和院校在法律法规的约束下共同承担培育高技能人才的责任和义务,并通过制定合理培养制度明确高职院校在推行“1+X”证书制度过程中各个角色的定位与职责,使高职院校在此背景下工匠精神的培育成果得到相应回报。

2.规范职业教育培养目标,完善技能人才培育体系

培育大国工匠,弘扬工匠精神,需要政府出台相应的政策进一步规范职业教育的培育目标,强化职业教育,让职业技术教育在国家拥有更高的社会地位。各级教育主管部门可以将以工匠精神为核心的职业精神纳入高职学生的教育范畴,明确具备工匠精神的技术技能型人才是高职教育的人才培养目标。

(三)学校层面:将工匠精神融入人才培养,发挥学校主阵地育人作用

1.校企共同建设课程体系,将工匠精神融入专业课程教学

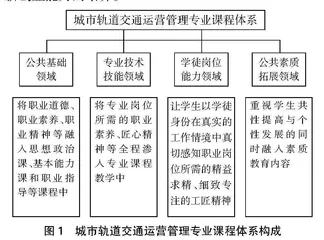

高职院校应邀请行业和企业专家共同参与课程体系的构建,并在理论知识课程、实践技能训练、企业定岗实习等教学环节中融入工匠精神,完善课程体系建设,增强专业认知,开展专业、专注、个性化的培养。以我校城市轨道交通运营管理专业为例,该专业与合作企业共同制定了符合高职特点的课程体系,并将工匠精神渗透进教学的每个环节(见图1)。如公共基础领域,坚持以“立德树人”为根本,加强素质教育,将职业道德、职业素养、职业精神等融入思想政治课、基本能力课和职业指导等课程中;专业技术技能领域,在培养学生的专项技能和基本技能的同时将专业岗位所需的职业素养、匠心精神等全程渗入城市轨道交通车辆设备操作、城市轨道交通车站机电设备操作、城市轨道交通通信信号设备操作等专业课程教学中;学徒岗位能力领域,在全面提高学生与职业相关的知识、技能、经验和综合能力的同时,让学生以学徒身份在城市轨道交通行车组织、城市轨道交通客运组织、城市轨道交通应急处理等真实的工作情境中真切感知职业岗位所需的精益求精、细致专注的工匠精神;公共素质拓展领域,以学生为主体,在人文知识类、经济管理类、艺术修养类等公共素质拓展课中重视学生共性提高与个性发展的同时融入素质教育内容,加强学生独立学习、思考、创新创业能力的培养。