高中语文教学中铸牢中华民族共同体意识的文化传承与创新策略

作者: 陈健摘要:在这个文化多元、信息快速传播的时代,既面临着文化认同危机的挑战,也迎来了文化创新发展的机遇。通过文化传承与创新,不仅能够增强民族自信心和凝聚力,还能为应对全球性挑战提供中国智慧和中国方案。在这一背景下,高中语文教学作为文化传承与创新的重要载体,肩负着培养学生文化素养、传承民族精神的重要使命。基于此,从文化传承与创新的重要性出发,深入分析其在促进民族团结、维护国家统一和推动文化发展等方面的重要意义,并提出具体的实施策略,以期通过文化传承与创新,不断增强中华民族的凝聚力和向心力,为实现中华民族伟大复兴提供强大的精神动力和文化支撑。

关键词:高中语文;中华民族共同体意识;文化传承;文化创新

在中国特色社会主义进入新时代的历史背景下,铸牢中华民族共同体意识已成为实现中华民族伟大复兴的重要课题。高中阶段正是学生建立民族意识的关键时期,这一课题不仅关乎国家的长治久安,更是维护民族团结、促进文化发展的关键所在。如何在传承中华优秀传统文化的同时,又能与时俱进,创新发展,成为教育工作者面临的重要挑战。

一、铸牢中华民族共同体意识的意义

(一)促进民族团结和社会和谐

我国是一个多民族国家,五十六个民族共同构成了中华民族大家庭。通过强化中华民族共同体意识,可以增进各民族之间的了解和认同,消除隔阂和偏见,培养“你中有我、我中有你”的民族情感。这种共同体意识能够超越个体民族的界限,形成更高层次的民族认同,从而有效地化解民族矛盾,增强民族团结。同时,还能够促进不同民族之间的文化交流和经济合作,推动各民族共同发展,实现各民族和谐共处。在这个过程中,各民族的优秀文化得以相互借鉴和融合,进一步丰富和发展了中华文化的内涵,为构建和谐社会奠定了坚实的文化基础[1]。

(二)维护国家统一和领土完整

在历史长河中,中华民族始终保持着强烈的统一意识。通过强化中华民族共同体意识,可以增强全体中国人民的国家认同感和民族自豪感,形成维护国家统一的强大精神力量。这种共同体意识能够超越地域、民族和文化的差异,将全体中国人民紧密团结在中华民族这面旗帜下,共同抵御外部威胁,维护国家主权和领土完整。同时,它还能够增强海外华人华侨的民族认同感,促进祖国统一大业的实现。

(三)推动中华文化的传承与创新

中华文化是中华民族的精神纽带和智慧结晶,是铸牢中华民族共同体意识的重要基础。通过强化这种意识,可以激发全民族对中华文化的认同感和自豪感,促进中华优秀传统文化的传承和发扬。同时,这种共同体意识也为文化创新提供了动力和方向,鼓励各民族在保持自身文化特色的同时,积极吸收其他民族的优秀文化元素,推动文化的融合与创新。这种文化的传承与创新过程,不仅能够增强中华文化的生命力和影响力,还能够为解决当代社会问题提供智慧和启示[2]。

二、高中语文教学内容概述

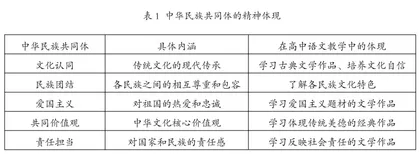

高中语文教学主要涵盖三个方面内容:文学鉴赏与批评能力培养、语言文字应用与表达能力提升及中华传统文化传承与创新。通过精读经典文学作品,学生能深入理解不同的文学特征,从而培养批判性思维。语言文字应用方面注重语法修辞学习和多种文体的写作实践,提升学生的口头和书面表达能力。在传统文化方面,通过学习古代经典文学作品,引导学生理解核心价值观念,并鼓励将传统文化与现代生活相结合。这些内容旨在全面提升学生的语文学科素养,培养他们成为中华文化的传承者和创新者(见表1)。

三、铸牢中华民族共同体意识的文化传承与创新策略

(一)铸牢中华民族共同体意识的文化传承

1.融入课堂教学,深化中华优秀传统文化教育

教学过程中,教师可以通过多种方式将传统文化元素巧妙地融入日常教学中,让学生在学习知识的同时,潜移默化地接受传统文化的熏陶。

在讲授古诗词时,可以组织学生进行“诗词飞花令”的游戏。学生们围坐一圈,轮流说出含有特定字的诗句,不仅能活跃课堂气氛,还能激发学生学习古诗词的积极性,加深他们对传统文化的理解。例如,以“月”字为题进行飞花令,学生们你来我往,从“海上生明月,天涯共此时”到“明月几时有,把酒问青天”,再到“床前明月光,疑是地上霜”,整个教室里充满了诗意和欢声笑语。

此外,还可以尝试将传统文化与现代生活相结合。比如,在讲解《庖丁解牛》时,以“神遇而不以目视,官知止而神欲行”的核心思想,引导学生们思考在他们的日常生活或学习中,有哪些事情是需要通过不断练习才能达到“游刃有余”境界:有学生提到了打字速度,有的提到了解数学题,还有的提到了打篮球。通过这些讨论,学生们意识到,无论是古代的技艺还是现代的技能,要达到高超的境界都需要持续不断地练习和对事物本质的深入理解。教师还可以引导学生思考《庖丁解牛》中“因其固然”的处事态度,这种顺其自然、因势利导的思想对现代生活同样具有重要意义。如通过学习传统文化,学生们掌握了处理人际关系的智慧,能够像庖丁解牛那样灵活应对不同情况,而非固执己见,这种学习方式不仅激发了学生对传统文化的兴趣,还培养了他们的组织和团队协作能力。更重要的是,它让中华优秀传统文化真正融入学生的内心,成为他们思考和行动的指引,使传统智慧在现代生活中焕发新的生机[3]。

2.开展多元文化交流,促进民族团结互助

我国的每个民族都有其独特的文化传统和习俗。教师应该创设更多的机会和平台,让不同民族的文化得以充分展示和交流,从而增进相互了解,促进文化融合。

教师可以组织“民族文化周”活动,每周聚焦一个少数民族的文化。例如,在“回族文化周”里,邀请回族学生向全班介绍回族的传统节日、服饰和习俗。学生们可以了解到开斋节的庆祝方式,欣赏回族特色的花帽和长袍,学习回族的饮食禁忌等。为了增加活动的趣味性和参与度,教师可以组织全班学生一起体验回族特色美食,如手抓羊肉或牛肉面。还可以邀请回族文化专家到校举办讲座,为学生们讲解回族的历史渊源和文化特点。通过这些活动,回族学生能够感受到自己的民族文化被尊重和重视,其他学生也能对回族文化有更深入地了解,从而增进各民族间的理解和友谊。

此外,教师还可以组织学生进行“民族文化调研”项目。如有一组学生选择了研究傣族文化,他们不仅查阅了大量文献资料,还联系到当地的傣族社区进行实地调研。学生们亲身体验了泼水节,学习了傣语基础词汇,并尝试制作传统的傣族美食。在最终的演讲展示中,他们介绍了傣族的历史和习俗,现场演示了傣族舞蹈,生动展现了傣族文化的魅力。这种活动不仅锻炼学生自身的调研、总结、表达能力,让全班同学对各民族文化有了更深入地了解,也让他们自己对中华文化的多样性有了更深刻的认识[4]。

(二)铸牢中华民族共同体意识的创新策略

1.创新教学方法,运用现代技术传播文化

作为一名与时俱进的高中教师,深知在数字化时代,创新文化传播方式对于吸引年轻一代的重要性。所以,教师们应探索如何将现代技术与文化教育相结合,让传统文化以学生喜闻乐见的方式呈现。例如,可以开发一个“虚拟文化之旅”的VR项目。学生戴上VR眼镜,“穿越”到不同的历史时期,亲身体验中国传统文化。如参观敦煌莫高窟,学生可以近距离观察壁画的细节,甚至可以尝试用虚拟画笔临摹壁画。这种沉浸式的体验让学生对敦煌文化产生了浓厚的兴趣,有些学生甚至开始自发学习敦煌画的绘制技巧。

教师要鼓励学生利用新媒体平台传播中华文化,成立一个“文化传播社”,学生可以在社交媒体上创建多个账号,定期发布有关中华文化的短视频和图文内容。如介绍二十四节气的系列视频,学生通过这种方式,不仅学习了文化知识,还锻炼了创作能力和传播技巧。此外,教师还可以尝试将游戏化元素引入文化学习。例如,设计一个“文化闯关”的小程序,学生需要答对文化知识问题才能过关。这个游戏在学生中很受欢迎,他们可以在课余时间互相比拼,争夺排行榜第一名。通过这种寓教于乐的方式,学生在不知不觉中积累了大量的文化知识。

2.创造共同文化符号,增强民族认同感

共同的文化符号能够唤起人们的集体记忆和情感共鸣,增强民族认同感和凝聚力。教师需要挖掘、创造和传播能够代表中华民族整体形象的文化符号,让各族人民在这些符号中找到归属感。

教师可以组织学生参与“文化符号设计”项目,如举办了一次“创新中国风”设计比赛,学生可以重新诠释传统文化元素,创造出具有现代感的文化符号。有的学生可能设计一个融合京剧脸谱和现代表情包元素的图案,既传神地表现了我国传统文化,又充满了年轻人喜欢的幽默感[5]。

教师还可以鼓励学生在日常生活中发现和应用文化符号。开展一个“文化符号随手拍”的活动,如小区里的牡丹花,学生可配文,不仅可以介绍它被称为“花中之王”的由来,还可以讲述唐代诗人刘禹锡的名句“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”以及牡丹象征着富贵吉祥的文化内涵,深刻感受中华文化的博大精深和生活中的文化底蕴。在学校环境布置方面,也可以运用文化符号,如设计一面“文化符号墙”,展示从古至今代表中华文化的各种符号,如龙凤呈祥、兰亭集序、天安门等。每个符号下方都有二维码,扫描后可以了解其历史和文化含义,既美化了环境,又传播了传统文化知识。这些看似微小的文化符号,正在悄然影响着学生的文化观念,为铸牢中华民族共同体意识奠定了坚实的基础。

铸牢中华民族共同体意识是一项长期而艰巨的任务,需要我们在文化传承与创新的道路上不断探索和实践。通过加强中华优秀传统文化教育、促进各民族文化交流互鉴、创新文化传播方式以及培育共同文化符号,我们可以不断增强中华民族的凝聚力和向心力。在这个过程中,教师还需要与时俱进,密切关注社会发展的新趋势,及时把握学生文化需求的新变化,不断创新文化传承和传播的方式方法,推动中华文化的创新发展。

参考文献:

[1] 徐巧玲,杨爱杰.论红色基因同铸牢中华民族共同体意识的深度融合[J].延边党校学报,2024(3).

[2] 孙梦.弘扬中华文化勇担新时代文化使命:以文化认同铸牢中华民族共同体意识[J].沈阳干部学刊,2024(3).

[3] 覃娟.阅读厚植铸牢中华民族共同体意识的“文化基因”[J]. 当代广西,2024(12).

[4] 刘金林,卞之峣,董佳婧.铸牢中华民族共同体意识与传承中华优秀传统文化的交互关系[J].民族学刊,2023(10).

[5] 史丹妮.在文化自信视域下传承中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识[J].理论界,2023(9).

课题项目:中国少数民族教育学会内地新疆班专业委员会2021—2025教育科研规划课题“基于家校共育背景下指导新疆班学生生涯规划的探索与研究”(NG2021-47);黑龙江省教育规划重点课题“‘三新’视阈下指向核心素养培养的教育教学管理实践策略的研究”(JJB1423109)

编辑/杨馥毓