“法庭辩护”活动教学在中学心理课堂中实践个体社会化

作者: 李若诗 李楠

摘要:道德发展是发展心理学中个体社会化的重要组成部分,尽管道德发展研究在心理学界颇有争议,但其中柯尔伯格的道德发展理论所阐述的道德发展观和道德教育观对学生的道德发展具有一定的积极意义,可以帮助学生强化社会责任感和国家认同感。高中阶段学生的逻辑思维和思辨能力迅猛发展,讨论科尔伯格道德“两难问题”有助于提升学生的自主学习能力和在实践中运用抽象逻辑思维的能力。在该内容的教学中创设了法庭情境,学生自主查阅相关资料,每一位学生都扮演当事人的代理律师并进行辩护,不仅提升了学生的自主学习能力,同时提升了学生的表达能力和思辨能力,促进了学生道德水平发展。

关键词:法庭辩护;道德发展;心理课堂;自主学习

在国际学校,心理学是一门知识技能学科,要求学生不仅掌握理论知识,还要具备运用心理学知识的能力。道德发展作为心理学科中“发展心理学”的重要知识点,既需要学生掌握道德发展的相关理论,同时也需要能够解释社会中实际现象,即对该理论知识的应用,从而也能够帮助学生表达恰当的行为方式。该课例研究主题为个体社会化——道德发展。让学生扮演道德两难问题中案例涉及对立双方的辩护律师,为自己的“当事人”争取最大的利益。

一、该课例研究的理论依据及政策背景

20 世纪的文明促进了人类对道德和道德教育的思考与实践,西方道德流派蜂拥出现,如涂尔干道德教育的社会学理论、杜威经验主义的道德教育理论、拉思斯等人价值澄清的道德教育理论、班杜拉社会学习理论等,其中柯尔伯格的道德认知发展与教育理论在心理学中传播最广,最具有代表性[1]。本课例的教学活动主要围绕柯尔伯格道德两难问题设计。

社会性是人的本质属性。国际高中的学生完成学业后便会出国留学,在国外更容易面临处理个体与社会、国家甚至国际等方面关系,他们的言行代表中国,在高中阶段树立正确的情感态度和价值取向,培养恰当的行为方式是新时代国际高中教育必不可少的内容[2]。这与《中国学生发展核心素养》培养要求一致。

二、道德发展课例研究介绍

(一)学情分析

该课例的授课对象是高三年级即将走出国门、留学德国的学生,他们需要进行“社会参与”方面特别是社会责任、国家理解和认同方面的指导[3]。该阶段学生思维发展趋于成熟,他们在高中三年经历了青春期的迅猛发展,学生的抽象逻辑思维已具有充分的假设性、预计性及内省性,逻辑思维在对概念、推理和逻辑法则的运用上表现得淋漓尽致,结合科尔伯格道德两难问题的思辨特点,本节课教学活动采用了法庭辩护的形式进行设计,确保大部分学生能够顺利完成教学活动[4]。

(二)教学目标

通过本课例研究,希望学生在以下方面得到提升:

关注情感:该阶段的学生已经具备了清晰的自我价值观,本节课要求学生以律师角色参与课堂,有理有据地为当事人辩护,帮助当事人获取最大利益(在安全的环境下表达自我价值观,同时了解同伴价值观),使学生更加明确自我价值观,帮助学生树立科学的价值观。

调整认知:高三年级的学生在过去的十年间一直学习树立正确的价值观和道德感,区别于学生之前学习的道德教育课,本节课学生需要在教师带领下,完成模拟法庭辩护,学生在认知上了解心理学家是如何进行心理现象研究的,并掌握不同阶段儿童对道德的认知发展情况。

指导行为:学生在了解不同阶段、不同个体道德判断是受认知水平、环境文化等因素影响后,认识到要正确看待他人的价值观和道德感,做到理解、包容他人不合理的价值观,进而影响或帮助他人树立正确价值观。

(三)教学过程描述

1.课前准备:了解“案件”

在京城的远郊小镇上,一名妇女得了一种特殊的癌症,快要去世了,医生说只有一种药或许能挽救她的生命。这种药就是本城药剂师最近刚发明的一种药剂,每一剂药的成本是4000 元,药剂师要价40000 元。患病妇女的丈夫名叫大海,他找到他所认识的每一个人去借钱并尝试了每一种合法的手段去筹钱,但他最终也只能筹到20000 元,仅够药价的一半。他告诉药剂师说他的妻子快死了,求药剂师将药便宜些卖给他或者等他以后再付钱。但是药剂师说:“不行,我发明这种药就是要用它赚钱。”所以,在走投无路的情况下,大海感到绝望并想到砸开药店为他妻子偷药。于是他在晚上撬开了药店的门为妻子偷来了药。结果,他被药剂师告到了法院。

2.分析“案件”

案件中原告是药剂师,被告是偷药的人——大海。向学生提出以下问题,让学生思考:

(1)大海应该偷药吗?为什么?

(2)他偷药的行为是对的还是错的?为什么?

(3)大海有责任或义务去偷药吗?为什么?

(4)人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么?

(5)大海偷药是违法的,他偷药在道义上是否错误?为什么?

(6)仔细回想故事中的困境,你认为大海最负责任的行为应该是做什么?为什么?

以上问题帮助学生思考,为接下来法庭辩护提供思路。

(四)开庭准备

1.分组并分配任务。根据学生意愿,选出法庭的法官(1 名)、书记员(2 名),剩下的同学随机平均分配为原告和被告的律师。法官和书记员为一组,需要查询正式的法庭审理程序,确保整个辩护过程顺利进行。在开庭前告知原告和被告律师规则内容。作为法官主持整个法庭的秩序,2 名书记员分别为原告、被告做记录。原告一组,被告一组,作为原告和被告律师参考我国现有法律为自己的当事人辩护,可以在现有案件基础上,设置物证或人证。

2.辩护准备。设备准备:电脑和网络,方便查询相关资料。学生根据案件描述可以“提供”(自行设置)物证、人证以及相关许可证明,依据我国《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国民法典》等法律条例准备为当事人辩护的材料。

学生根据自己的角色,完成学案。3个小组选举小组长,在课前确认学生准备材料的“正确性”,组长汇总每位同学学案,为庭审做准备。

3.课堂活动——开庭辩护。教学活动正式开始,该阶段“法官”根据庭审程序进行:

(1)“书记员”确认原告和被告,“法官”宣布开庭。

(2)“原告律师”代表陈述,出示物证、人证、视听资料和电子数据。

(3)进行法庭辩论。法庭辩论按照下列顺序进行:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;互相辩论,原告、被告律师组每人至少发言一次。

(4)法官评议和宣判。此阶段限时20 分钟,法官最后根据原被告提供证据和陈述进行宣判。

4.庭审总结并介绍科尔伯格道德发展理论。

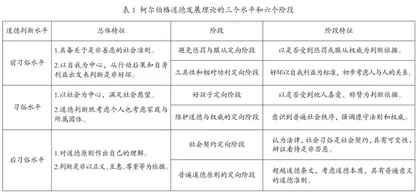

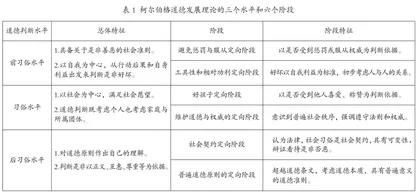

(1)回顾学生已有知识:法律与道德区别。在庭审过程中,原告要求依据“法律”惩罚被告并索求赔偿,被告希望考虑自己是为了拯救生命(道德层面)才违法而得到谅解。法律体现为权利和义务的统一,强调权利与义务的对等性;道德通常只强调义务,不要求对等的权利。法律主要依靠国家强制力来执行,是一种外在的强制手段;而道德的践行主要依赖于个人内心的遵守和社会舆论的评价,是一种内心的约束。呈现并介绍柯尔伯格道德发展理论的三个水平和六个阶段(见表1)。回到案情分析过程中提到的6个问题,大部分的同学都会用“不一定”进行回答,在辩护的过程中,出现有的“律师”为对方进行辩护的现象。学生的表现印证了科尔伯格道德发展规律:作为社会意识形态的道德发展随着年龄的增长、认知的发展,个体进行道德判断考虑的因素会越来越复杂,道德判断会经历依据是否获得奖励或避免惩罚,评价是非对错,考虑普遍原则的人权平等3个阶段。

(2)介绍科尔伯格研究道德过程及结论。科尔伯格依据儿童道德判断时考量的依据行为、行为结果和行为意图 3 个因素,定义了道德发展的各个阶段。为了证明各阶段的正确性,科尔伯格设计了一系列让不同的道德原则处于针锋相对境地的两难问题,让被试做判断,并给被试打分,打分标准是被试做出判断的理由。结果证明了科尔伯格道德发展的前4个阶段。对于第5、6 阶段,事实上,许多成年人中只有少数人能达到,甚至有人终其一生都未能理解。且该研究在对不同文化背景的群体中进行时,结果出现了差异,如强调个人主义文化的社会能够达到第5、6 阶段的个体人数明显少于强调群体主义文化的社会。提醒学生即使目前没有达到第5、6 阶段也属于正常现象。

(3)科尔伯格道德理论的评价。科尔伯格定义了道德发展的阶段,每个阶段有不同的可做出道德判断的基础。道德推理的最低水平是以自我利益为基础,最高层次则要围绕社会利益,强调道德发展是一个逐步深化的过程。验证假设过程中使用了一系列两难问题,重点研究了个体在道德决策时的内在动机和原则。任何一种道德理论都不是完美的。科尔伯格理论在跨文化研究中受到了质疑。跨文化研究者分析识别了三类道德推理关注点:第一类是关注与“自主性”有关;第二类是关注与“共同体”有关;第三类是关注与“神德”有关。同一个道德情景,发现不同文化背景的人,因为道德推理关注点不同,道德判断结论存在差异性[5]。

(五)实践练习

呈现2 个案例,让学生根据科尔伯格提出的道德发展水平,1.写出你的处理方式,并写出处于道德发展的第几阶段;2.若按照第六阶段的特点,可能出现的应对方式是什么?完成后并进行分享。

练习案例1:一位国外的外交官员为了本国的安全和利益,在国际会议上撒谎说他们从来没有研制过违禁武器。事实上,他们国家已经研发了大规模违禁武器。

练习案例2:某国培养的大量科技人才出国后就不再回来,留在同盟国贡献智慧和力量,有网友说这些人很自私,一点都不爱国,辜负了祖国的培养[6]。

三、课例研究的教学评价及案例思考

(一)课例研究的教学评价

该课例研究的教学评价从以下3+方面进行:1.辩护胜利方为“赢”。作为活动直观结果进行表面评价(surface+ assessment);2.辩护有理有据,表达流畅,逻辑层次清晰37维度进行评分,“法官”指导程序正确、清晰,审判公平公正即得满分,教师评分50%,学生评分50%,师生共同评价,优化了评价方法;3.案例练习题成绩确定学生对本堂课掌握情况的反馈表现,同时也可以作为教师教学成果的评价。

(二)课例研究的教学思考

1.法庭辩护教学活动,引发学生思考。用法庭辩护方式的教学活动去分析科尔伯格的道德研究方法——两难问题,激发学生的兴趣,引发学生反思,提升学生的思辨能力。以扮演辩护律师的角色身份,安全地表达自己的观点,给学生一个自由表达自我价值观的机会,同时也能听到同伴的观点,助于学生反躬自省。

2.教学活动由学生主导时,教师不再艰难说教。当学生确定整个课堂都由自身和同伴主导,教师只做观察员时,从材料的准备到最后法庭宣判,学生的主动性被极大激发。在活动过程中,学生思维水平能够完全理解并做到创造共赢。具体表现为:在法庭辩护过程中,原告、被告律师呈现出一种“合作”:原告退让,被告主动放弃一些权利。他们会说:救人更重要,如果各退一步能够救人比法庭宣判给出结果更重要。

3.“切实的体会”更有助于知识的吸收和应用。教学活动开始时,没有提到学习主题词,但在法庭辩护的过程中,学生自然提到了“道德”。法庭辩护时,学生在发言过程中展示出的道德水平可以视为前测,内容介绍后,案例练习视为后测的话,尽管道德水平的提升需要时间,不能即时反应,但学生学案中对案例分析的过程可以看出学生在“国家理解”“社会责任感”和“社会普通原则”(即道德发展的第5、6 阶段)上是有新的认知。