高中美术学科融合课程思政的教学策略探析

作者: 张淞强摘要:在教育改革浪潮的推动下,教师需要明确“育人”“立德”“树人”等教育指导方针,致力于将思政教育与高中美术教育深度融合,使二者互相渗透,互相促进。这种革新措施既是对教学改革发展的反映,更是对学生知识传授、价值观培养等方面进行全方位的结合,为其全面发展奠定坚实的基础。基于此,主要对高中美术学科融合课程思政的教学策略进行深入探析,以期为本阶段的教学提供参考。

关键词:高中美术;课程思政;融合教学

在新课程理念的引领下,我国高中美术学科教育正面临着空前的发展契机。美术教育是一门提高学生的审美情感与创新能力的学科,对其教学策略进行革新与深化是非常必要的。尤其是在当前课程思政建设的大环境下,怎样将美术教育和课程思政教育结合起来,提高学生的艺术素质和德育水平,是当前广大教育工作者需要探讨的问题。

一、高中美术学科融合课程思政教学的价值

(一)深化学生审美情感与道德情操的融合

将课程思政融入高中美术教育中,首先体现的是能使学生的审美情感与道德情操相互交融。美术是一种极具审美价值的艺术形式,它能引起学生的情感共振,促进其创造力的发展。而思政教育则更侧重于对学生的品德和社会责任的培育。将两者进行融合,可以帮助学生在美术鉴赏的同时,体会到其中蕴涵的深厚的道德意蕴,从而进一步提升自身的道德情操[1]。

(二)促进知识传授与价值观塑造的统一化

在美术教育中,教师除了要教授学生一些基础的美术知识与技巧,还要对其进行深度的剖析与了解,从而使其具备良好的美感与创造性思维。思政教育以培养学生的人生观、价值观为主要内容。二者的融合,能让学生在掌握美术知识的过程中,得到正确的价值观引导,从而达到知识的学习和价值观的培养的目的。

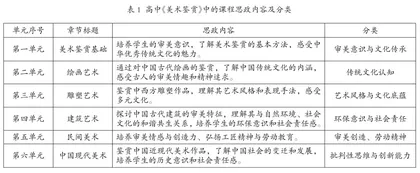

二、高中美术学科中的课程思政内容及分类

笔者以人美版高中《美术鉴赏》教材为例,将每个单元中所包含的思政内容进行简要分类和描述(见表1):通过表一的分类,教师可以更清晰地了解每个章节所侧重的思政内容,从而更有针对性地进行教学设计和实施。这些思政内容旨在通过美术鉴赏的学习,引导学生深入了解中华优秀传统文化的精髓,培养他们的审美意识、历史意识、国际视野和创新能力,同时强化他们的民族自豪感和文化自信。

三、高中美术学科融合课程思政的教学策略设计

在深入探索高中美术学科与课程思政的有机融合过程中,笔者以人美版高中《美术鉴赏》中的“匠心之用——雕塑艺术”单元为例,设计了一系列教学策略。这些策略旨在通过雕塑艺术的鉴赏与创作,引导学生领略匠心之美,感受传统文化与思政教育的深刻内涵,实现美育与德育的完美结合。

(一)古今对话,传承匠心

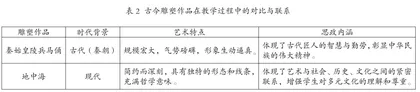

在“纪念与象征——空间中的实体艺术”这一主题教学中,教师可以将古今雕塑作品作为对话的桥梁,让学生在对比与鉴赏中感受匠心的传承与发扬。

首先,教师需要利用多媒体向学生展示一系列古代雕塑作品,如秦始皇陵兵马俑、玉龙、四羊方尊等,引导学生仔细观察这些作品的造型、线条和神态,并对其进行细致的研究[2]。随后,组织学生进行小组讨论,让学生分析这些雕塑作品所蕴含的历史文化意义,以及它们在空间布局和实体表现上的特点。在这个过程中,教师要适时地讲解古代雕塑艺术的风格特点和审美价值,帮助学生理解匠人们的智慧以及在创作过程中所付出的辛劳。

接下来,转向现代雕塑作品的学习。展示如地中海、巴尔扎克纪念像等现代经典雕塑,让学生感受现代雕塑在形式材料和内涵上的创新与突破。同时,还需要引导学生思考现代雕塑与古代雕塑在风格、手法上的异同,以及它们所表达的现代审美观念和文化内涵。

以下是一个表格示例,展示了古今部分雕塑作品在教学过程中的对比与联系(见表2):

通过这个表格,学生可以清晰地看到古今雕塑作品在时代背景、艺术特点和思政内涵上的差异与联系,从而更加深入地理解雕塑艺术的传承与发展。通过“纪念与象征——空间中的实体艺术”这一主题的教学,可以进一步实现美术学科与课程思政的有机融合。

(二)中西合璧,拓宽视野

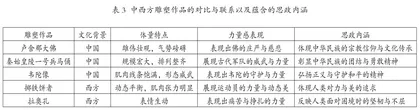

在“体量与力量——雕塑的美感”这一主题教学中,教师可以采取中西合璧,拓宽视野的教学策略,通过对比中国“卢舍那大佛、兵马俑、韦陀像”等雕塑与西方“掷铁饼者、拉奥孔”等雕塑作品,让学生在感受不同艺术风格的同时,深化对中西文化的理解。首先,教师可以将在课前所准备的雕塑作品图片或视频资料展示给学生,通过直观的视觉感受,可以进一步激发学生对雕塑艺术的学习兴趣。随后,教师可以采用情境教学法,为学生营造一个沉浸式的艺术氛围,引导他们想象自己身于这些雕塑所代表的历史文化背景中,感受它们所传递的深厚内涵。

接着,教师可以采用案例分析法,详细解读每件雕塑作品的创作背景、艺术特点和文化内涵。通过对比分析中西方雕塑在力量感表现上的差异与联系,引导学生深入思考不同文化背景下雕塑艺术的共性与个性。为了让学生更加深入地了解雕塑艺术,教师可以组织学生进行实地考察。如果条件允许,可以带领学生参观当地的博物馆或艺术馆,亲身鉴赏这些雕塑的实物,感受它们的真实魅力。在实地考察中,教师可以结合雕塑作品进行现场讲解,加深学生的理解和记忆。此外,教师还可以采用角色扮演法,让学生分组扮演不同的雕塑作品,通过模仿雕塑的姿态和表情,体验雕塑所传达的情感和力量。这种教学方法不仅能够增强课堂的趣味性,还能够帮助学生更好地理解和感受雕塑艺术的美感。最后,教师进行总结归纳,强调中西方雕塑艺术在体量与力量感表现上的异同点,以及它们所蕴含的文化内涵和思政意义。同时,教师鼓励学生在日常生活中多关注身边的雕塑艺术,用心去感受它们所传递的美与力量[3](见表3)。

(三)实践创新,激发潜能

在“场域与对话——公共空间里的雕塑”这一主题教学中,教师需要积极实行实践创新的教学策略,通过活动的开展,让学生在进行公共空间雕塑的创作过程中,深刻地认识到雕塑与环境的联系,提升其审美素养,激发创新潜能,同时将思政要素自然地融入作品中,实现美育与德育的有机融合。在课程开始之初,教师需要为学生讲解公共空间雕塑的基本概念和作用,以及它们在整个环境中的重要性。通过展示一些典型的雕塑实例,比如“风凌霄汉、黄河母亲像”等,指导学生去领略这些雕像的形体美、材料美和颜色美,从而让他们对这些作品产生浓厚的研究兴趣和热情。在此过程中,教师也要注意教授学生雕塑在传播社会文化和价值观上所具有的特殊功能,这也为今后开展教育教学提供了重要依据。随后,带领学生到校园、公园、广场等公共场所,对各种雕塑的形状、材料、颜色,以及它们与周围环境之间的相互联系进行分析。在该实践中,学生能够更加关注雕塑与环境的协调性,养成保护环境、积极向上的价值观念。回到课堂后,教师可以引导学生以团体研讨、共享等方式,从多个层面来分析公共空间雕塑与场域之间的关系,并思考雕塑的创作思路。在讨论中,教师可以鼓励学生将思政元素融入雕塑创作中,如环保、和平、文化传承等理念,让作品更具深度。接下来,教师可以布置实践创新任务,要求学生设计并制作一件具有个人特色的雕塑作品。在设计过程中,教师需要指导学生尝试新的创作手法和材料,注重雕塑与环境的和谐统一。在制作阶段,学生需要将思政元素巧妙融入作品中,经过塑形、打磨、着色等工序,将原材料转化为富有生机的雕塑。在此期间,学生不仅可以锻炼自己的动手能力和创新思维,还能够深入理解公共空间雕塑的艺术价值和社会意义,进而增强其社会责任感和使命感。

(四)反思评价,提升素养

在“匠心之用——雕塑艺术”相关内容教学结束之后,教师需要注意对学生进行评价,通过开展作品展示和评价活动,引导学生深入反思自己的学习过程与创作成果,从而进一步提升他们的艺术素养,并加强思政意识。例如,在作品展示中,教师可以对学生进行评价。在作品展示环节,要求学生不仅要展示自己的雕塑作品,还要阐述作品背后的创作理念与思政内涵。在此过程中,学生可以进一步挖掘雕塑作品中与爱国主义、环保意识、文化传承等思政元素相结合的内容。在评价过程中,教师需要强调思政元素在作品评价中的重要性。引导学生从思政角度出发,对作品进行深入分析和评价。不仅需要关注雕塑作品的艺术性,还需要注重作品所传递的思政意义。学生在评价他人的作品时,可以捕捉到作品中的思政元素,那么教师就需要对其进行肯定与鼓励。同时,教师也需要在评价中针对学生作品中的思政内涵给予具体的指导和建议,帮助学生进一步提升思政意识与创作能力。

综上所述,将课程思政融入高中美术教育的教学对策,是以美术特有的吸引力加深学生对思想政治教育的认识和领悟。在美术作品的鉴赏和创作过程中,学生既可以提高自己的美学素质和艺术修养,也可以获得丰厚的思想政治教育资源,培养正确的世界观、人生观和价值观。今后,教师要不断地探讨美术与思想政治教育的深入结合,对教育方式进行改革,使学生在美的影响下体会到思政的力量,从而实现美育与德育的有机统一。

参考文献:

[1] 台淑洁.基于课程思政理念的小学美术教学创新研究[J]. 天天爱科学(教学研究),2023 (11).

[2] 李慧龙.高校美术教育融入课程思政创新路径探究[J]. 大众文艺,2023(18).

[3] 赵婧.高中美术鉴赏课课程思政教学设计与实施[D].太原:山西师范大学,2022.

课题项目:黑龙江省教育科学“十四五”规划2024 年度基础教育教研专题重点课题“高中美术课堂教学融合课程思政实施研究”(JYB1424137)

编辑/陆鹤鸣