基于课程思政和思政课程协同育人的跨学科主题学习活动设计

作者: 刘清玉

摘要:以闽江河口湿地的生态文明建设为主题,利用乡土素材闽江河口湿地,以初中道德与法治内容为主,结合其他课程内容,并挖掘其他课程的思政元素,联合开展户外考察活动,确定学习主题、明确学习目标、设计活动过程及任务,探究基于课程思政和思政课程协同育人的跨学科主题学习活动设计。

关键词:跨学科主题学习;闽江河口湿地;协同育人

习近平总书记指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”《义务教育课程方案(2022年版)》中指出要开展跨学科主题教学,强化课程协同育人功能,各学科都将“跨学科主题学习”纳入课程标准,规定每个课程总课时的10%学时用于开展跨学科主题学习活动[1]。跨学科主题学习旨在通过融合两种或更多学科的知识内容,为提升学生的综合素养而设计教学活动。这一教学模式不仅促进了课程的综合与协同,还成为培育学生核心素养的关键途径,有效加强了知识的跨领域应用与创新能力培养[2]。由此可见,开展跨学科主题学习是进行课程思政与思政课程协同育人的重要途径。

乡土资源不仅具有形式丰富、贴近生活和内涵深刻的优势,而且能有效地把课程思政和学科教育进行融合。对一线教师来说,跨学科主题学习的设计与实施是新生事物,选择乡土素材进行跨学科主题学习活动设计,有利于学生在理解学科知识基础上获得人生观、世界观的教育,提高社会责任感和担当意识。本文选择主题为“闽江河口湿地生态文明建设”的案例,利用乡土素材闽江河口湿地,以初中道德与法治内容为主,融合并挖掘其他课程内容及课程思政元素,联合开展户外考察活动,通过确定学习主题、制订学习活动目标、设计学习活动过程及任务等活动的开展,探究基于课程思政和思政课程协同育人的跨学科主题学习活动设计。帮助学生认识家乡环境,关注家乡发展变化,培育热爱家乡,普及生态文明理念,厚植学生的责任意识和家国情怀,树立其人地协调观,实现建设美丽中国,立德树人教育目标。

一、确定学习活动主题

随着社会的发展,社会真实复杂问题单纯依靠单一学科知识难以解决,往往需要多学科知识基础。跨学科主题学习更强调课程内容与学生经验、社会生活的联系,重视培养学生在真实情境中综合运用多学科知识与方法解决问题的能力,实现育人目标。开展跨学科主题学习,为实现思政课程及课程思政协同育人的目标,在确定学习活动主题时,以思政课为主,充分分析课程与教材的内容,寻找与本主题知识点相关学科的内容并挖掘其中的思政元素,梳理思政课和相关学科的核心知识结构图和问题链,本案例中的学习活动主题确定依据如下:

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的二十大报告强调,要坚定不移地推动绿色发展,致力于实现人与自然和谐共存的美好愿景。我们必须深刻理解和贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展观,将其作为行动指南,确保经济发展与生态环境保护并重,实现建设美丽中国、共建美丽地球。2022年11月出台的《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》指出,在初中阶段,道德与法治、生物、地理等学科教学中普及碳达峰碳中和的基本理念和知识,通过普及双碳的基本理念和知识,传播绿色低碳生活理念,培养青少年践行绿色低碳理念、适应绿色低碳社会、引领绿色低碳发展。结合《初中道德与法治(部编版)》教材九年级上册第三单元第六课“建设美丽中国”和《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中》第3讲“五位一体”中生态文明建设内容,依据“了解环境保护的法律规定,树立生态文明观念”和“知道统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的‘五位一体’总体布局”两条课标的内容,依托闽江河口湿地的生态文明建设这一独特的乡土资源进行跨学科主题学习活动设计,有助于学生认识家乡环境,关注家乡发展变化,增强学生建设家乡的责任意识。

综合以上分析,将本跨学科主题学习活动的主题确定为:闽江河口湿地生态文明建设。

二、制订学习活动目标

思政课程和课程思政的协同育人的目标为培养有理想、有本领、有担当的时代新人,学科知识的育人价值是指学科对学生核心素养形成的价值。学习活动目标的制订不宜过于宏大、宽泛,应具有针对性和明确性,能发挥目标的引领功能,需要考虑学生需要具备的知识和能力,通过学习活动后能解决什么样的问题,发展了学生的哪几个方面的核心素养。

学习活动目标的制订要以学科知识与方法为基础,以学科学习方法和过程为支撑,融入多学科的知识和方法,旨在通过真实问题情境中的问题解决提升学生综合认知和解决问题的能力。因此,首要任务是清晰界定主导学科的具体目标要求,明确指出学生将通过怎样特定的途径、承担的任务或采用的学习方式,让学生在批判性思维、创新能力、团队合作、信息素养及社会责任感等方面实现显著提升,全方位地促进学生核心素养的全面发展。

本案例选择情境创设的素材是闽江河口湿地生态文明建设,依据课程标准的内容要求、教材与读本内容,将学习目标设定如下:

(1)通过观看视频《江河奔腾看中国——闽江篇》中闽江河口湿地公园片段,理解人与自然和谐共生、绿色低碳发展理念,初步形成环保意识和生态文明观。

(2)通过户外观鸟、寻潮滩植被及访湿地管护员等活动,明确走绿色发展道路,人与自然和谐共生的重要性,培养学生形成节约资源和保护环境的观念,增强对国家的政治认同感;在人类活动与地理环境之间能秉持正确的价值观、生态观,培育学生的人地协调观,

(3)学生通过为闽江河口湿地的保护与发展写倡议书的方式,培养学生对家乡、对国家的责任意识和家国情怀。

(4)通过小组汇报展示学习活动成果,提升学生分析、处理信息沟通与交流的能力和意识。

三、设计学习过程

为了更好地展开学习过程,在规定地点和时间范围内依序推进自主学习、小组交流讨论和汇报展示活动,需进行学习过程的设计。本跨学科主题学习过程设计如下:

本学习活动设计以道德与法治课程知识点为主体,结合地理、生物等课程知识点,挖掘地理、生物课程的思政元素,将围绕闽江河口湿地生态文明建设,突出“生态名片”这一关键词,彰显坚持人与自然和谐共生、建设美丽中国等理念。

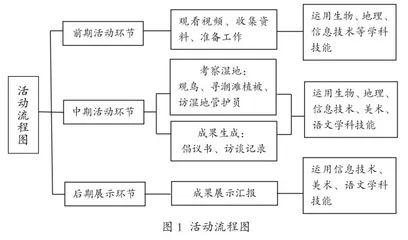

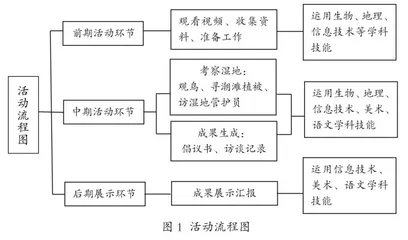

学习过程分为前期准备环节、中期活动环节和后期展示环节三个阶段。每个阶段有具体的活动任务单,对应的学习要求,融合的学科(见图1)。

四、设置学习活动任务

确定了跨学科学习活动的主题和目标后,设计关键性任务以驱动学生自主探究,应用知识解决问题,在解决真实情境的问题任务中培育学生核心素养。围绕跨学科主题进行任务化分解,以学生的认知水平和知识基础为起点设置任务单和问题链,引导所有学生参与问题解决的全过程。分成若干分项任务后要求学生在进行主题学习后设计满足跨学科主题学习特定要求的作品、作业、方案及设计等事项。

福建的生态名片——闽江河口湿地

闽江河口湿地位于闽江河口与大海交汇处,为福建最优良、面积最大的原生态河口三角洲湿地,闽江河口湿地多措并举综合治理,厚植湿地生态底色。实施退养还湿工程,创新长效除治互花米草,营造生态鸟岛,恢复健康生态系统。建立湿地长效保护机制,建立联防联动工作机制,设立“闽江河口湿地生态司法保护基地”“自然生态保护巡护审判点”等。开展生态宣教,提升改造湿地博物馆及湿地公园,打造生态景观。2013年,国务院批准闽江河口湿地升格为国家级自然保护区,2020年列入国家重要湿地名录;闽江河口湿地先后荣膺“中国中华凤头燕鸥之乡”“中国十大魅力湿地”等称号,入选“中国重要湿地”名录,并在2021世界遗产青年论坛上作为国家自然保护区最佳实践案例向全球推介。2022年8月16日,闽江河口湿地正式成为我国世界遗产预备项目。

任务一:观看视频,初识闽江河口湿地

前期准备环节:观看《江河奔腾看中国——闽江篇》关于闽江河口湿地视频片段。

(1)观看视频后写出3-5种珍稀鸟类的名字;上网查找湿地保护知识及保护法相关条文。

(2)收集闽江河口湿地公园的背景资料和电子游览图,准备好考察工具。

任务二:探寻闽江河口湿地,感受湿地生态之美

“芦苇摇荡绿水悠,留鸟候鸟满洲头。”闽江河口湿地属南亚热带海洋性季风气候区,温暖湿润,几乎无冬,不仅风光秀美,生态宜人,还是东亚——澳大利亚候鸟迁徙通道上的重要驿站,同时也是水鸟的越冬地和燕鸥类重要繁殖区,是名副其实的“鸟类王国”。

中期活动环节:

(1)以小组为单位,观鸟、拍摄鸟,写观鸟笔记,在观鸟、拍摄鸟活动中领略闽江河口湿地公园的美景。

(2)寻潮滩生态植被:寻找潮滩植被红树林、海三棱藨草、芦苇,在地图上标注红树林、海三棱藨草和芦苇的分布情况。

(3)访湿地管护员:完成一份访谈记录,有条件可以录制采访视频、音频。

(4)净滩活动:对潮滩的垃圾进行捡拾、收集及分类统计,制作一份报告。

(注:三个小组分别承担后三项任务活动中的一项。)

任务三:保护闽江河口湿地,共筑生命家园

在“绿水青山就是金山银山”生态文明理念的指引下,通过发展湿地观光、休闲度假等生态旅游项目,助力周边乡镇乡村振兴,共享生态保护成果。闽江河口湿地保护行动接续推进、迭代升级,闽江河口湿地的独特价值也更加凸显,成为打造湿地生态保护修复全球样板。“以生态文明建设为引领,带动生态产业融合发展,真正实现绿色、和谐可持续发展”是闽江河口湿地自然保护区逐步探索出的一条湿地生态系统保护与发展的新路径,成为生态文明建设新理念的成功实践,也成为人与自然和谐共生的人居典范。2022年12月2日福建闽江河口湿地生物多样性保护入选国家生态环境部首次开展的生物多样性优秀案例。

(1)写一份关于保护湿地、爱护鸟类的倡议书,做绿色环保小卫士。

(2)发挥主人翁意识,为闽江河口湿地的保护与发展建言献策。

任务四:成果展示

(1)展示以上每个活动任务的小组成果:观鸟笔记、调查报告或访谈记录、倡议书。

(2)总结本次学习活动小组合作情况。

五、跨学科主题学习评价

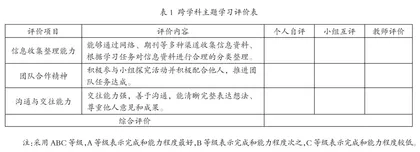

基于核心素养培育的跨学科主题学习,学习活动评价要围绕学生核心素养提升和发展水平展开,素养的形成是在解决真实情境任务的学生自主学习和合作探究的过程中,因此学习活动评价设计应结合具体情境问题来评估学生的具体表现和能力水平[2]。根据本学习活动内容,主要从信息收集能力、团队合作精神、沟通与交往能力三个方面开展评价(见表1)。

实现经济繁荣、生态良好、人民幸福,是建设美丽中国的时代图景。践行“绿水青山就是金山银山”理念,闽江河口湿地实现了从征服自然到人与自然和谐共生的绿色蜕变,从杂草也不生到“鸟类王国”,到入选世界遗产预备项目,实现了湿地生态保护与社区民生发展的和谐共赢,是生态文明理念在乡村振兴实践中具体运用的典范。本次学习活动选用乡土素材闽江河口湿地,引导学生关注身边的现实问题。以闽江河口湿地为载体,整合了道德与法治、地理、生物等课程知识,挖掘相关课程的思政元素,运用多学科技能进行联合户外考察活动,设计跨学科主题学习活动。通过探究闽江河口湿地走绿色低碳发展道路,引导学生感受生态文明建设的重要性,秉承人与自然和谐共生的思想,建设美丽中国,助力学生形成低碳、绿色生活理念并在生活中自觉践行,培养学生的责任意识、家国情怀,树立人地协调观和对国家的政治认同,发挥思政课程与课程思政协同育人作用,最终达到培根铸魂、启智润心目的,实现立德树人的教育目标。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022:24.

[2] 吴刚平. 跨学科主题学习的意义与设计思路[J]. 课程·教材·教法,2022(9).

编辑/赵卓然