高中信息技术与学科融合的教学尝试

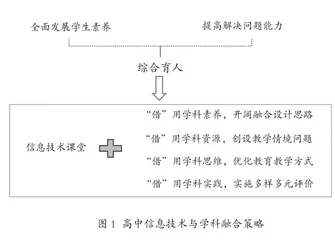

作者: 贺云仙 陈一格摘要:在信息技术课堂中实现全面综合育人,可以采用多学科融合策略:“借”用学科素养,开阔融合设计思路;“借”用学科资源,创设教学情境问题;“借”用学科思维,优化教育教学方式;“借”用学科实践,实施多样多元评价。

关键词:综合育人;学科融合;学科思维;高中信息技术

“综合育人”是一个对学生身心产生有机整合的多方位影响从而使学生得到个性化整全发展的整合性教学过程[1]。为实现全面综合育人,国家出台了一系列文件。2018年《教育部关于做好普通高中新课程新教材实施工作的指导意见》中提出新课程的实施,需要涉及不同学科之间的融合,以促进学生的全面发展。2023年教育部印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》,文件要求全面推进教学方式变革,强化跨学科综合教学。

目前流行的各学科与信息技术的融合实践,多以各个具体学科为本位而将信息技术作为一门工具。本文尝试在高中信息技术课堂的主导下,与其他学科进行融合教学实践。笔者根据以往的教学经验总结了如下策略(见图1)。

一、“借”用学科素养,开阔融合设计思路

(一)学科素养的提出

2016年教育部颁布《中国学生发展核心素养(征求意见稿)》,给出了学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。学科核心素养是指学生通过学科学习而逐步形成的正确观念、必备品格和关键能力,集中体现了学科的育人价值。可见,借用学科素养开阔课堂融合设计思路是国家培育人才、促进学生整全发展的应然要求。

(二)学科素养的实现

核心素养的培养是通过学习和理解学科大概念和大问题来实现的。“大概念”是各学科凝练出的核心主题,高度概括了学生要研究、探究的主要问题,能够揭示本学科各种知识之间的内在联系。“大问题”是学科的核心问题,围绕并突出学科大概念,串联学科知识。学科大概念是连接不同学科领域的桥梁。在具体实施过程中,由学科大概念总结归纳出学科大问题。宏观上,教师可以从不同学科大概念出发,围绕学科大问题设计跨学科的教学活动,全面提升学生的价值观和综合素质;微观上,教师可以将信息技术课中需要学到的知识技能即小问题巧妙地糅合到学科具体问题的解决过程中,提高学生的知识和技能水平,提升综合解决问题的能力。大概念大问题确保了知识逻辑体系的完整性,小概念小问题则是对大概念的分解,确保核心素养落到实处。在信息技术课堂中进行学科融合,可以结合学生的具体学情,参考学生发展核心素养、学科核心素养的培养要求,将其逐步细化为具体的学科大概念大问题、小概念小问题,围绕这些问题设计课堂教学活动。下文中“又见敦煌”数字展馆项目的学习目标就是根据此思路由上而下、层层细化来制订的。

二、“借”用学科资源,创设教学情境问题

PBL是以问题为导向的教学法。创设教学情境时,教师可以基于PBL教学法,发掘学科资源中有待解决的、有趣的学科问题,引发学生深度思考,培养学生的批判性思维和创新能力。根据教学设计的具体要求,可以在单独的一节课、一个单元、一个项目中“借”用学科资源创设问题情境。

(一)短期:导入式

选取学科资源中观点新颖、紧跟潮流、贴近教材的案例作为课堂的情境导入。如在学习“数据编码”一课时,可通过“百万调音师”的视频导入,以声音的编辑为切入点,设计问题:声音是如何进行数据编码的?从物理课中的模拟信号自然过渡到信息课中的数字信号,充分调动学生的好奇心与求知欲,快速进入课堂教学。

(二)中期:单元式

大单元是围绕某个主题或问题,确定单元学习目标,设计学习内容和学习活动的一种相对较大的学习单位。大单元的设计从时间维度上来看更容易实现“以学生为中心”的教学[2]。选取学科资源中的某些主题或问题创设大单元教学的情境,学科资源的选择更偏向于利用信息技术的知识技能解释该主题中的某些现象,解决主题中隐藏的待解决的问题。如在设计“数据与计算”这个单元的教学活动时,尝试与心理学科联系起来。MBTI是经典人格类型测评工具,让学生利用MBTI自测,深入了解自己的性格特点,包括自己的优势、劣势与人格特点。探求MBTI工具的科学性,有助于学生理清“数据”“信息”“知识”等概念之间的关系;让学生使用传统工具如WPS电子表格进行计算,验算MBTI各项数据;用心理学知识解读MBTI的数据,引导学生正确看待自己的性格,建立健全人格,在课程融合中实现综合育人。

(三)长期:项目式

选取学科资源中有价值的问题,转化为项目式教学的主题。项目式教学是指学生在教师创造的情境中主动发现问题形成项目主题,在教师的指导下,形成方案,开展学习活动,最终解决问题的教学形式。中华文化博大精深,博物馆是高中生了解祖国文化的一大阵地。但因多种现实原因,中国的许多文物还流失在外。我们可以使用现代化设备和技术手段让文物“回家”。据此背景,策划了以“‘又见敦煌’数字展馆设计”为主题的项目式学习活动。

项目情境:据统计,大英博物馆中仅有10%藏品为英国文物,而来自中国的文物却高达23000件,其中来自敦煌的文物有13700件之多。我们期望在未来的某一天,这些文物能一一归来。请同学们提前作好准备,为苏州博物馆西馆设计一个以敦煌文物为主题的数字化展厅。

项目主题:“又见敦煌”数字展馆设计

项目准备:各小组成员根据各自擅长的领域,明确角色分工

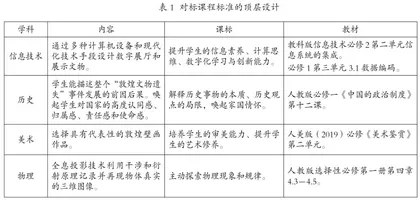

根据逆向教学设计方法,基于学生发展学科素养进行顶层设计,预期结果中包含此学科素养的打星号(见图2)。

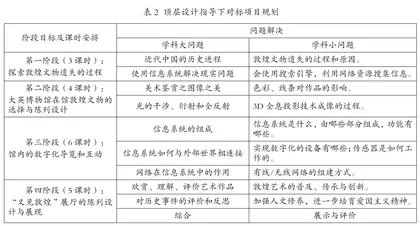

在学科核心素养的指导下,将此项目对标具体的课程标准、对标项目实现过程进行了更详细的设计(见表1、表2)。

三、“借”用学科思维,优化教育教学方式

学科思维是以学科为基础,运用学科的概念、原理和方法,进行知识的理解、应用和创新的过程。不同学科有各自相对独特的专业化思考和认知方式。信息技术课堂要带领学生探寻现象背后的技术,解释学习生活中常见应用所隐藏的原理。教师可借助其他学科的认知和思考方式,使用各种启发式教学方法,让学生建立知识点之间的关联,从而主动建构新的知识体系。

(一)系统思维

系统思维是把实践对象放在系统形式中加以考察,围绕目标,立足整体,统筹全局的思维方式与方法。它要求人们运用系统观点,从系统的整体与部分之间、目标与结构功能之间、系统与外部环境之间相互联系作用等角度思考问题。在本项目中,教师利用系统思维引导学生对整个数字展厅进行策划。引导学生利用组织结构图列出每个阶段的目标。在每一个具体阶段实施时,如在“馆内的数字化导览和互动”这一部分,引导学生从系统与外部环境之间的相互关系角度,思考文物展示时如何将实物与虚拟数字化相结合,使用何种形式的虚拟展示,是图像、音频还是视频?引导学生从系统的功能性,如从完美展现文物特征角度思考,实现观众扫码观看讲解的过程中需要哪些软硬件设备,用什么传感器,设备之间是如何工作的?教师运用系统思维从宏观角度对项目活动的过程进行把控,提供多种教学支架,把课堂主体交给学生,适时进行点拨和总结。

(二)实证思维

实证思维是一种基于实验的科学思维方法,其核心在于通过实验和观察来获取准确的数据,并进行科学推理,以此来解决问题。如在探究“3D全息投影”技术时,学生通过物理实验,利用“光的干涉与衍射”原理制作一个3D全息投影,感受物体真实的三维图像记录过程:在投影之前,需对所投的“影”进行录制,即利用干涉的原理对光波信息进行记录,形成全息照片;根据该全息照片,利用衍射的原理再现物体光波信息,成功完成成像过程。实验完成后学生自然可以归纳总结出全息投影需要的组成部分:图像及素材、硬件设备、智能控制系统。再迁移到其他全息投影技术如空气投影技术、激光束投影技术以及360度全息投影技术等,对其中涉及到的设备及原理就有了更深刻的理解。本环节借助学科实验让学生发现科学规律,培养学生的科学思维。

(三)批判思维

批判性思维是以“决定信什么或做什么”为中心的合理的反省性思维,具体包括挖掘事实、分析、论证、识别谬误、评估以及判断等一系列的思维方法与技巧[3]。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订》对“历史解释”这一学科素养的要求是:学生“在尽可能占有史料的基础上,尝试验证以往的说法和提出新的解释”。这需要学生运用批判性思维才能达到。高中信息技术课标对“信息意识”这一学科素养的要求是学生“对信息有敏感度和对信息价值有判断力”。学生在解决问题的过程中,需要运用批判性思维对信息来源的可靠性、内容的准确性、指向的目的性做出合理判断。如在研究“敦煌文物遗失的过程和原因”这个问题时,学生多从历史书本角度出发结合自己的已有认知,形成自己的初步观点;教师可以引导学生寻找多种其他形式的资源,如文献调查、影像资料等,听取不同史学专家的意见,从中国知网、国家图书馆搜索相关文献查证,甄别信息来源的可靠性,考查不同观点的可信度,总结文物遗失的多方原因。

在信息技术课堂中进行学科融合,教师将学科思维和学科知识巧妙地包装到项目活动中去,同时提供相应的教学支架如网络化环境、电子资料及实物传感器,带领学生去博物馆实地参观等,优化了教学方式。在探究活动中学生既能感受到问题解决的成就感,思维也得到了提升。

四、“借”用学科实践,实施多样多元评价

(一)匹配课标要求

学科实践是指具有学科意义的典型实践,通过运用本学科的概念、思想和工具,整合心理过程与操控技能,解决真实情境中的问题,从而体现学科的愿景和价值观。学科实践是在课标的指导下组织起来的。以“又见敦煌”数字展馆设计项目为例,可设计提升信息技术操作能力,提高解决实际问题能力的信息技术学科实践;以史料研习、历史论证为目的的历史学科实践;以观察教学和艺术鉴赏为载体的美术学科实践;以对比实验为主的物理实践等多学科实践。

(二)收集项目评估证据

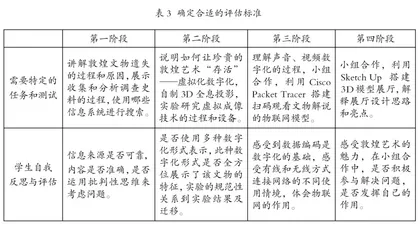

按照逆向教学设计方法,笔者将自己的身份转变为评估员,思考学生何种表现表明他们能够达到预期的学习结果(见表3)。

(三)验收项目成果

1.项目展示

在最终项目展示时,各小组成员按前期分工,分别化身为数字展厅的讲解员,向民众解释敦煌文物遗失的历史;数字展厅的选品人员,从艺术角度说明选择部分壁画展品的理由;数字展厅的技术顾问,普及各种传感器的优缺点,展厅使用了哪些技术;数字展厅的陈列设计员,介绍该展厅的陈列思路。

2.项目评价

在项目式教学活动过程中,教师的过程性评价可以依托上表中对学生的“表现性任务”和“特定的任务、测试”中的学科实践,对学生的知识、能力以及思维提升进行全方面的评价。

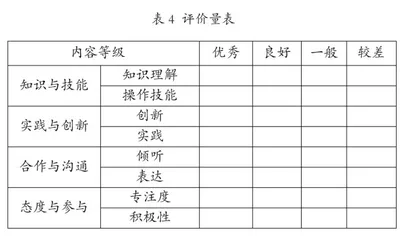

项目的总结性评价可以参考观众对策展人汇报展示的评价,即各评价主体教师、同伴、家长可以参考学科素养的要求,对策展人的知识与技能掌握情况、创新思维与实践能力、沟通与合作能力、学习态度与课堂参与度等方面进行评价(见表4)。

邀请家长参与验收孩子的项目汇报展示。家长通过观看学生的作品展示,如“结合历史背景,讲解‘又见敦煌’展厅”的陈列思路、“再现敦煌美学”的画展、“数字化展厅”的技术展示等环节,了解他们的思维能力和表达能力,感受他们的创意和才华。家长的支持和鼓励有助于孩子更好地认识自己,提升自我,实现全面发展。

综合不是指知识点的简单拼凑,而是指一个完整的、事物一体化生成的过程。在信息技术课堂中,借用各学科的核心素养、教学资源、学科思维、学科实践等进行全方位的融合,更容易实现研究型、项目化、合作化的学习,综合提升学生的学科素养,实现综合育人的目标。

参考文献:

[1] 卿林芝.学科的综合育人性及其实践研究[D].成都:四川师范大学,2022.

[2] 崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育(普教版),2019(2).

[3] 马丽娜.核心素养背景下历史批判性思维培养的策略探析[J].中学历史教学参考,2023(5).

课题项目:2022年江苏省教育科学规划课题“综合育人视域下高中跨学科学程的教学建构”(B/2022/03/96)

编辑/杨馥毓