丝绸之路上的驿店

作者: 陈巍

丝绸之路作为东西方文化、贸易和交通的纽带,曾经是古代世界上最繁忙的商道之一。这条道路绵亘数千上万里,连接众多文化,大多数旅人只能在其一小部分内行走。即便如此,没有人能够像小说里描写的那样“日行千里”,每天前进约30千米后,人困马乏就要休息。因此,驿站和旅店就扮演着至关重要的角色。它们为商人、旅客和官员提供休息、补给和交流的地方,正因为各色人等在驿店相聚,这里也成为推动丝绸之路沿线的交通发展和文化传播的关键场所。

驿站的起源与发展

丝路沿线各个文化都早就认识到交流的重要性,建设驿站以保障来往交通就是对应这一认识的实践。早在4000余年前,美索不达米亚的苏美尔文明就出现了驿站。舒尔吉王统治期间(公元前2094—公元前2047年)扩大并修建了公路网,并在重要的交通路线上建造“大房子”作为旅舍。在这些大房子里,官员、商人和普通旅客都能得到庇护,官员还可以领取一天的口粮,补充旅途所需。

随着文明的发展,驿站逐渐成为统治者管理疆土、确保信使和军队顺利通行的重要基础设施。古波斯阿契美尼德王朝的大流士一世统治时期(公元前522—公元前486年),修建了著名的“皇家大道”,全长超过2600千米,横跨波斯帝国的中心区域。这条道路上设置了众多驿站,为官方邮递员提供马匹更换和其他设施,确保信息在帝国内部能够快速传递。希罗多德称赞波斯的邮递系统即使在恶劣的天气下,传送信息的使者也能以极快的速度完成任务。古罗马帝国境内的大道四通八达,与之配套的驿站不仅为政府信使和官员提供食宿,还为他们的马匹和车辆提供维修服务。

中国的驿站制度起源于周朝,又称“野庐”。经过秦汉时期的发展,汉武帝在推行中央集权时进一步完善了驿站体系。特别是在丝绸之路开通后,汉朝政府的驿站体系进一步向西北和西南边疆延伸,不但为皇帝的使节、外交官和军队服务,也便利了商人、学者、僧侣和出行。唐代进一步扩充了驿站体系,全国驿站数量多达1400余个。从《通典》等文献中我们看到唐朝时的驿站管理也更加完善,不仅为来往的官员提供膳宿,还发挥了运输、仓储等多重功能。粟特等外族商人也利用这些驿站发展贸易,推动了中外交流的开展。元代时期,蒙古帝国更是根据广袤疆域的不同环境条件设置了马站、驼站、狗站等多种运输方式的驿站,使这一体系变得更加丰富。

“站”与“店”

很多时候我们所说的驿站,包含了服务于公务的官营驿站和服务于普通民众的旅店。它们都具有与投宿于亲朋好友或某些好客的“大官人”家相对的公共属性。公务驿站与普通驿店之间的区别则不仅体现在服务对象和设施上,还反映了社会等级制度在古代旅行中的体现。公务驿站通常拥有比普通驿店更为丰富的设施和资源,而出行的官员、将领显然比一般信使享有更优越的食宿和交通工具等待遇。许多驿站虽然地处偏远,仍能供应给官员们丰盛的酒菜、清洁的房间、舒适的车马,以及尽心尽力的护卫(当然,有钱的旅行者也可以在空闲时享用它们),而普通信使只有简陋的食宿条件。

官营驿站根据规模等级,拥有完整程度不一的配套设施。除行使管理职能、有长官和驿卒办公的官署、防卫盗匪的护墙岗哨外,还有饲养马匹的马厩、存贮补给的粮仓、维修车辆或为马换马掌的铁匠铺等,这样信使就能用膳后及时更换马匹,踏上下段旅程。为了减轻补给花费,荒凉的驿站周边也会开辟一些农田以获得粮食。20世纪初美国学者拉铁摩尔途经帕米尔高原时还看到驿站边的青稞田,这些农田显然要靠行政力量维持,它也让驿站有机会集聚更多民众形成村落。

与官营驿站形成鲜明对比的是民营旅店。它们往往依附于驿站设立,形成富有特色的沿路街道,这即便在今天道路两旁也是很常见的。对应于不同类型客人,旅店档次相差也很悬殊。接待远来富商的客店条件不亚于甚至优于官营驿站。装饰豪华的餐厅,以及精致的浴室等设施完全能帮助客人解除跋涉的疲惫。而一般的驼队、马帮、背夫等更可能投宿小店,睡在仅铺草席或破毡的通铺上。如果不是自带床具,就很可能受到臭虫、跳蚤、虱子等害虫的侵袭。旅店通常可供应简便的饮食,不过为了节省路费,许多旅客会自带粮食,用旅店的炊具准备白天路上吃的饭。

不同文化背景的旅客更倾向于选择自己熟悉的旅店,比如无论是在伊斯兰区域还是在中国,为穆斯林服务的旅店一般设有供人礼拜的场地,以及方便清洁的汤瓶、吊桶等器物。

客店生活

驿店是古代旅客的中转站,它们为来自不同地方的旅客提供了一个暂时的家。在这些驿店中,旅客的日常生活往往围绕着吃、喝、休息和交际展开。

在饮食方面,奔波劳累一天的旅客并不会过分挑剔粗茶淡饭,不过某些驿店会为他们带来意外之喜,它们除一般茶饭外,还会供应当地产的特色食品和酒水。这些特产的美名会随着客商们不断碰面交流而不胫而走。在住宿方面,如果旅店条件不是那么好的话,夏天升腾的热气和汗味是令人难以忍受的。在许多人不得不出门的冬天(因为许多路途的旅行具有时令性),人们在旅店里除叫店家尽可能提供被褥、火炉等驱寒设施外,还要及时处理行路时的冻伤等问题。这时其他旅客往往能提供方便有效的治疗方法。在一些从驿站发展而成的繁忙市镇,旅客们还能购买或交换来自东西方的各种商品,从丝绸、香料到金银珠宝,这样的驿站又成为了商品流通的重要枢纽。

旅客们在驿店不仅能够享受食物和住宿,还能与其他旅客交流信息,分享各自的经历和见闻。他们所分享的信息里固然有各个地方的风俗人情、奇闻异事等闲暇知识,更不乏对于旅行者来说具有非常重要乃至关键意义的情报。例如在什么地方哪些商品走俏而价格看涨,以及前方因战乱或天气而导致无法通行等。对于后者,商队领队得知后就需要根据自己的运载情况进行选择,是沿着原路继续前进碰运气,还是调整计划,换条道路绕行。

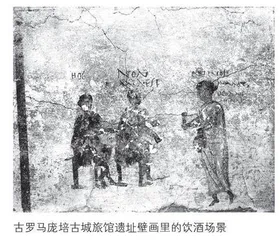

入夜之后,精力旺盛的旅行者并不一定要马上歇息。经济实力雄厚的客人可以在驿站里观赏歌舞戏曲,行囊羞涩的旅者就只能聚集起来侃大山甚至赌钱,此起彼伏的笑声或叫骂声为驿店增添了别样的生动气息。

总的来说,驿站和驿店不仅是丝绸之路上重要的基础设施,也是推动东西方文化交流的重要纽带。它们为官员、商人和旅客提供了一个暂时的栖身之所,同时也促进了不同文明之间的贸易和文化交流。从美索不达米亚到唐朝,再到元代,驿站制度不断演变,适应了各个时期的需求。今天,我们回顾这些古老的驿店,不仅能够看到古代交通的发达和贸易的繁荣,更能够体会到人类历史上跨文化交流的丰富与多样性。