计划行为理论视角下城市初中生劳动意愿的影响因素和提升路径

作者: 钟云华 桂静

摘 要: 初中生正处于形成正确劳动观和养成基本劳动能力的关键时段,初中阶段是劳动教育必须重视和利用的时期。针对目前我国城市初中生存在劳动观念淡薄、劳动意愿不高、劳动素养缺失以及劳动认知偏差等问题,研究从计划行为理论视角出发,基于长沙市10所中学1 200名初中生问卷调查数据,运用结构方程模型深入探讨城市初中生劳动意愿的影响因素和提升路径。研究发现:劳动态度对城市初中生劳动意愿产生显著正向影响;主观规范、知觉行为控制分别对城市初中生劳动态度产生显著正向、负向影响,但两者均不会对劳动意愿产生直接影响,必须通过中介变量——劳动态度,才能产生间接影响。提升城市初中生的劳动意愿,应从三条路径入手:一是重视重要他人引导,教师、父母需从自我做起,为初中生树立热爱劳动的榜样,对初中生劳动成果多作正向反馈;二是积极开展劳动教育,重视劳动知识教育、实践教育和反思教育;三是加强社区劳动支持,利用社区丰富的劳动教育资源,促使初中生从自我劳动走向社会劳动,从服务个人走向服务他人。

关键词:

城市初中生;劳动意愿;计划行为理论;影响因素;提升路径

中图分类号: G622.4

文献标识码: A 文章编号: 1674-7615(2024)01-0033-12

DOI: 10-15958/j-cnki-jywhlt-2024-01-004

一、问题的提出

劳动教育是构建德智体美劳全面发展教育体系的重要组成部分。2018年,习近平总书记在全国教育大会上强调:坚持中国特色社会主义教育发展道路,培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[1]。2020年印发的《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》在全面育人体系中部署劳动教育,强调劳动教育不可或缺。初中生正处于形成正确劳动观和养成基本劳动能力的关键时段,初中阶段的劳动教育应达到使初中生具有较强劳动意愿和劳动能力的基本目标。但笔者在田野调查时发现,我国城市初中生日均家务时间在0-500小时以下,低于美国、日本的初中生日均家务时间(1小时以上);超半数父母、教师及学校管理人员对城市初中生的劳动态度和劳动能力不满意,迫切希望提高城市初中生的劳动意愿;50%以上的城市初中生自身也认为参加学校劳动实践活动意愿不强。这些情况说明:目前我国城市初中生存在劳动观念淡薄、劳动意愿不高、劳动素养缺失以及劳动认知偏差等问题,与初中生应该具有的基本劳动意愿和劳动能力目标仍有一定差距。

本研究基于新时代劳动教育对城市初中生劳动意愿和劳动能力培养的要求,以长沙市10所中学的1 200名城市初中生为调查对象,开展初中生劳动意愿的影响因素及作用机制的调查研究。在获取研究数据的基础上运用SPSS26-0、AMOS24-0软件对假设模型进行检验,以找出影响城市初中生劳动意愿的因素,并归纳提升城市初中生劳动意愿的有效路径。

二、文献综述

(一)计划行为理论相关研究及其运用

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)源于理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA),由Icek Ajzen提出。理性行为理论的前提假设是:人是完全理性的,通常以明智的方式行事并且在意志控制下开展行动。但随着理性行为理论研究的深入,Ajzen发现人的行为并非完全理性,而是同时受到主观意愿影响。因此他对理性行为理论进行了完善与扩充,在原有理论基础上加入“知觉行为控制”这一新内容,形成计划行为理论[2]。计划行为理论认为,意愿是造成实际行为的直接动因,而行为态度、主观规范、知觉行为控制都能作用于人的主观意愿进而影响实际行为。

目前,计划行为理论已被运用到多个研究领域中[3]。一是个体行为意愿研究。这类研究广见于教育学、心理学、管理学、社会学、医学等多个领域。在教育学领域,尚伟伟以13 810名在校大学生为研究对象,分析影响大学生从事教师职业的因素,发现大学生的择业态度、主观规范、感知行为控制对大学生从教意愿均有显著正向影响[4];魏叶美基于上海市442名中学教师的调查问卷数据,分析教师参与学校治理意愿的影响因素,发现参与治理态度、主观规范、感知行为控制正向影响教师参与学校治理的意愿,其中参与治理态度还在主观规范、感知行为控制对参与意愿的直接影响中发挥着中介作用[5]。在社会学领域,Guinn等人以墨西哥和美国青少年为研究对象,发现个人意愿是影响青少年从事体力活动的重要因素之一[6];张强、晏明霞等以四川省农村青少年为调查对象,通过问卷的方式调查他们的体育锻炼行为意愿及影响因素,结果表明锻炼意愿与个人的主观规范、知觉行为控制、洞察力等均有关系,体育锻炼意愿不仅与个体本身有关,更易受到父母、师长、同学的影响[7]。二是计划行为理论与新媒体的融合研究。随着互联网的发展,相关研究拓展到对网络购物[8]、手机移动学习[9]等行为的研究。三是跨文化行为研究。包括不同文化影响下的个体行为,如美国人和韩国人献血行为研究[3]。

(二)学生劳动意愿影响因素的研究

目前专门面向学生尤其是初中生的劳动意愿影响因素研究较少,只有在学生劳动教育现状、劳动态度等研究中偶有提及。例如:王玉香等对全国30个省份29 229名大中小学生劳动现状进行实证调查后发现,大学生劳动意愿受学业水平、劳动认知水平、父亲受教育水平、年龄大小、学校类型和学校劳动教育等因素影响[10];姜晓、胥兴春对幼儿劳动态度进行调查后发现,幼儿情感体验的满足是劳动意愿的支撑,幼儿劳动价值的确认是劳动意愿的形成基础,劳动实践经历是劳动意愿维持的动力[11];殷方敏发现,家庭背景对学生劳动意愿存在影响,农村家庭背景的学生劳动意愿高于城市家庭背景的学生[12];关颖发现家庭共同劳动是影响学生劳动意愿的因素之一[13]。

(三)文献述评

以往研究取得了一些成果,但仍存在不足:一是较少深入探讨影响初中生劳动意愿各因素之间的作用机制,更没有对城市初中生这个特殊群体的劳动意愿开展研究。实际上,由于城乡劳动条件和生存环境不同,城乡初中生劳动意愿及其影响因素可能有着巨大差异。二是对学生劳动意愿影响因素的研究主要嵌于与学生劳动教育相关的研究之中,涉及劳动教育开展现状、学生劳动态度及劳动认知研究,未能系统深入揭示学生劳动意愿现状及其影响因素。三是既有研究缺乏相关理论视角,导致分析与结论缺少理论支撑,研究结论比较分散,所提建议缺少科学性。

三、研究假设

计划行为理论被广泛应用于各种意愿的影响因素研究中,研究者们通过实证研究普遍证实行为态度、主观规范、知觉行为控制与行为意愿之间存在影响与被影响的关系。以以往研究为基础,本文从以下四个方面提出影响城市初中生劳动意愿因素的研究假设。

(一)劳动态度对城市初中生劳动意愿产生直接影响

行为态度是指个人对其行为所持有的积极或消极、正面或负面的评价。结合本文研究主题,行为态度具体指新时代城市初中生的劳动态度,即其对劳动活动是否有意义,是否对自身有利、有价值等看法。根据计划行为理论,行为态度是决定行为意愿的主要因素之一,行为态度越积极,行为意愿越强烈。惠献波的实证研究也证明初中生的劳动态度与其劳动意愿显著正相关[14]。由此本文假设:

H1:城市初中生对劳动所持态度能够对其劳动意愿产生直接影响。

(二)主观规范对城市初中生劳动意愿产生直接和间接影响

主观规范指个人决定采取某一行为时所感受到的社会压力,即外部环境因素对个人决策的影响。结合城市初中生学习生活的现实情况可知:教师、父母对其劳动行为的肯定与赞赏,身边同伴参与劳动活动的积极态度等,都会影响城市初中生对劳动的认知,有利于使其形成参与劳动的意愿。计划行为理论指出:主观规范是左右行为意愿的主要因素之一,周围人的支持越强烈,本人的行为意愿就越强烈。王嘉琪在高校学生电子垃圾回收意愿的影响因素研究中得出结论:主观规范不仅会直接对行为意愿产生影响,还会通过作用于行为态度对行为意愿产生间接影响[15]。因此本文假设:

H2a:主观规范对城市初中生劳动意愿产生直接影响。

H2b:主观规范对城市初中生劳动意愿产生间接影响。

(三)知觉行为控制对城市初中生劳动意愿产生直接和间接影响

知觉行为控制是指个体对采取某一行为难易程度的感知。本文具体指城市初中生在进行劳动活动时是否感知存在障碍,如不具备一定的劳动技能、认为劳动活动过于复杂、不能独立或者合作完成劳动活动等。城市初中生在进行劳动活动时感到困难,会影响其行为意愿以及实际劳动行为的发生。计划行为理论提出:知觉行为控制是影响行为意愿的主要因素,当行为主体认为执行某一行为障碍较少时,其行为意愿越强烈。魏叶美对教师参与学校治理意愿影响因素的实证研究也发现:主观规范通过教师参与学校治理的态度对其参与学校治理的意愿产生显著正向作用[5]。因此,本文认为知觉行为控制可能和主观规范相同,在对城市初中生劳动意愿产生直接影响的同时,通过影响行为态度而间接影响城市初中生劳动意愿。因此本文假设:

H3a:知觉行为控制能够对城市初中生劳动意愿产生直接影响。

H3b:知觉行为控制能够对城市初中生劳动意愿产生间接影响。

(四)社区支持对城市初中生劳动意愿产生直接和间接影响

除家庭和学校外,社区对城市初中生劳动意愿的影响也应引起关注。社区积极开展劳动宣传,经常组织义务劳动,能在一定程度上增强城市初中生的劳动意愿。吴海琴在其有关扬州市中学生体育锻炼意愿影响因素的研究中,考虑到了社区支持的影响,且经数据分析证实社区支持会对中学生锻炼意愿产生积极影响[16]。因此本文假设:

H4a:社区支持对初中生劳动意愿产生直接影响。

H4b:社区支持对初中生劳动意愿产生间接影响。

四、 数据来源、变量选取与计量模型

(一)数据来源

本研究利用简单随机抽样方法,在长沙市10所中学抽选1 200名初中生作为样本。研究共发放1 200份纸质问卷,回收1 200份完整问卷,其中有效问卷共1 104份, 有效问卷率为92-000%。在1 104名被调查者中,男生630人,占57-065%;女生474人,占42-935%。初一年级学生465人,占42-120%;初二年级学生396人,占35-870%;初三年级学生243人,占22-011%。

(二)变量选取

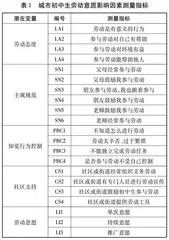

基于计划行为理论,劳动意愿影响因素主要包括劳动态度、主观规范、知觉行为控制、社区支持四个自变量。有学者认为主体意愿不仅包括单次行为的意愿,还应包括连续的、能够支撑个体在未来继续该行为,以及向他人宣传、呼吁他人也采取该行为的意愿[15]。因此,本文认为劳动意愿并不单指初中生进行一次劳动活动的意愿,这种意愿还应当具有一定的持续性,能够促使城市初中生在未来愿意继续参与劳动活动并呼吁身边的亲友共同参与到劳动中去,这也是劳动意愿的一种体现。因此,本文的劳动意愿测量指标包括初中生单次劳动意愿、持续劳动意愿及劳动推广意愿三个方面。本文采用Likert五点量表,用数字1~5(从非常不符合到非常符合)来表示所问问题与自身实际情况的符合程度,具体测量指标如表1所示。

(三)计量模型

结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)是回归模型的扩展,它是基于变量的协方差矩阵分析变量之间关系的一种统计方法,可以测量多个变量之间的复杂关系,既可做因子分析,也可做路径分析。结构方程模型包括测量模型(Measurement Model)和结构模型(Structural Model)。测量模型反映的是潜在变量与其测量指标(可观测变量)的关系,结构模型反映的是潜在变量之间的相互影响关系。基于本文研究问题的复杂性和变量的内隐性,拟采用结构方程模型来探索城市初中生劳动意愿影响因素及其作用机制,具体模型可表述为: