少数民族中学生跨民族友谊的影响因素及其对学生生活满意度和心理健康的影响

作者: 徐科朋 杨桃 张姝玥 张积家

摘 要:

中国是一个统一的多民族国家,跨民族友谊在民族团结、人民生活满意度等方面起着重要作用。为了考察跨民族友谊的影响因素及其对生活满意度、心理健康的影响,采用跨民族友谊量表、民族心理距离量表、边界通透性量表、外群体认同量表、生活满意度量表、简易心理状况评定量表,对广西壮族自治区的中学生进行调查。结果表明:民族心理距离通过边界通透性、外群体认同的链式中介作用正向影响跨民族友谊;跨民族友谊通过生活满意度的中介作用正向影响中学生的心理健康,有助于提升中学生的生活满意度和心理健康水平。研究结果对提高中学生的生活满意度、心理健康水平,铸牢中华民族共同体意识具有重要启示。

关键词:

跨民族友谊;民族心理距离;边界通透性;外群体认同;生活满意度;心理健康

中图分类号:C956

文献标识码:A

文章编号:1674-7615(2023)02-0086-09

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.02.011

一、问题的提出

习近平总书记在2021年中央民族工作会议讲话中指出:“必须以铸牢中华民族共同体意识为新时代党的民族工作的主线,推动各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,不断推进中华民族共同体建设。”[1]李克强总理在2022年的政府工作报告中强调,要以铸牢中华民族共同体意识为主线,促进各民族的交往交流交融[2]。我国是一个统一的多民族国家,跨民族友谊对铸牢中华民族共同体意识和加强民族交往交流交融具有积极意义。本文从各民族交往交流交融的视角出发,探讨少数民族中学生跨民族友谊的影响因素,并在此基础上,探究跨民族友谊对少数民族中学生生活满意度、心理健康的影响。

中学生的心理健康受到全社会的广泛关注。民族地区中学生面临多样的文化环境,学习、生活中的同伴使用不同语言,且不同民族个体在心理、习惯及行为上存在差异,对民族地区中学生的生活满意度和心理健康构成巨大挑战。研究发现,文化疏离感对心理健康具有负向作用,文化适应对心理健康具有积极影响[3-5]。友谊可以帮助个体适应不同的文化,在生活、学习上呈现积极反馈,同时良好的同伴关系能促进个体心理的健康发展[6-7]。研究表明,跨民族友谊质量越高,群际焦虑感越低,对外民族的消极刻板印象就越少,民族成员间就越可能互帮互助[8]。建立跨民族友谊能够带来内在的积极心理力量,对心理健康具有重要意义[9]。中学生在群体中越受欢迎,友谊质量越高,对心理健康的正面影响也越大[7]。因此,跨民族友谊对民族地区中学生尤为重要,能够显著提升中学生的心理健康水平。

对我国中小学生的调查发现,85%的中学生生活愉快或较愉快[10]。中学生的心理健康在一定程度上较为良好,但仍需重视。拥有良好的同伴关系,得到的社会支持越多,生活满意度越高,心理越健康[11]。无论是个人还是群体,跨民族友谊都能够促进亲密关系,是影响生活满意度的重要因素,能带来巨大的积极效应,有效提升中学生的心理健康水平。构建积极的跨民族友谊,对生活满意度、心理健康具有促进作用[12]。

综上,跨民族友谊对中学生学习生活有重要效用,能够有效提升中学生生活满意度和心理健康,但跨民族友谊亦受民族心理距离、边界通透性及外群体认同的影响。因此,本文设计2个研究:研究1考察影响少数民族中学生跨民族友谊的因素,探讨民族心理距离与跨民族友谊的关系,并检验边界通透性、外群体认同的链式中介作用;研究2考察跨民族友谊对中学生心理健康的影响,探讨跨民族友谊对中学生心理健康的促进作用,同时检验生活满意度在跨民族友谊与心理健康之间的中介作用。

二、少数民族中学生跨民族友谊的影响因素

(一)调查对象

广西壮族自治区龙胜、金秀、环江三县924名少数民族中学生,年龄在13~17岁,且一直在广西生活、学习。其中,男生306人,女生618人;汉族127人,壮族224人,苗族132人,瑶族208人,侗族168人,毛南族63人,仫佬族、回族均1人;623人掌握本民族语言,301人未掌握本民族语言;270人住在县城,654人居住在各乡寨。

(二)调查工具

1.民族心理距离量表

心理距离采用Bogardus对族群之间亲疏关系进行测量的量表[13],并结合实际情况修订,包含10个题目,从“1”(非常不愿意)到“6”(十分愿意),分数越高,代表心理距离越近,交往意愿越高。在本研究中,量表的α系数为0.923。

2.边界通透性量表

由Terry等人编制[14],包含2个题目,从“1”(非常困难)到“7”(非常容易),分数越高,代表族群边界越通透。在本研究中,量表的α系数为0.691。

3.外群体认同量表

采用Phinny编制的多民族认同量表(MEIM)的其他民族态度分量表[15],包含6个题目,从“1”(完全不同意)到“6”(完全同意),分数越高,对外群体的态度越积极。在本研究中,量表的α系数为0.720。

4.跨民族友谊量表

由Binder等人编制[16],包含5个题目——2个题目测量友谊数量,另外3个题目测量友谊质量,被试需要回答他们与外民族朋友关系的亲疏程度、相处愉快程度及相互合作程度。量表采用5点计分,分数越高表明友谊数量和质量越好。在本研究中,量表的α系数为0.684。

(三)结果与分析

1.共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法。结果显示,特征根大于1的因子共有6个,最大的因子解释37.49%的变异,小于40%的临界标准[17]。因此,不存在严重的共同方法偏差问题[18]。

2.描述性统计

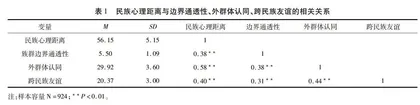

如表1所示:民族心理距离分数、族群边界通透性分数与跨民族友谊分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,族群边界通透性越好,跨民族友谊就越好;民族心理距离分数、族群边界通透性分数与外群体认同分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,族群边界通透性越好,外群体认同就越高;民族心理距离分数、外群体认同分数与跨民族友谊分数呈现显著正相关,这意味着民族心理距离越小,外群体认同越高,跨民族友谊就越好。

3.民族心理距离与跨民族友谊的关系:链式中介效应检验

使用Hayes提供的SPSS插件PROCESS模型6[19]607,以民族心理距离为自变量,跨民族友谊为因变量,边界通透性和外群体认同为链式中介变量,路径系数如图1所示:整个回归方程显著,R2=0.16,F(1,922)=172.20,P<0.001。中介效应检验结果显示,以边界通透性为中介变量,路径间接效应为0.06,95%CI=[0.03,0.09];以外群体认同为中介变量,路径间接效应为0.17,95%CI=[0.12,0.22];以边界通透性与外群体认同为中介变量,路径间接效应为0.02,95%CI=[0.01,0.03]。所有间接效应合计0.25,95%CI=[0.20,0.31][20],表明边界通透性与外群体认同在民族心理距离对跨民族友谊的正向效应中的链式中介作用成立。

(四)讨论

通过拉近彼此的心理距离增强群际接触意愿,是群际友谊的重要影响因素。本研究发现,民族心理距离直接影响跨民族友谊,同时,民族心理距离通过提高边界通透性水平增进跨民族友谊。根据群际接触理论,当民族心理距离越近,感知到的共同点也越多,民族分界意识越小[21]。因此,成员之间能够通过有效的群际接触增强边界的流动性,促进异民族个体形成友好的合作关系,这在本研究中得到了进一步证实。群际接触理论提倡不同群体间的心理距离越近,越容易形成良好的边界,促进各族成员积极地交往交流交融。在民族心理距离较近时,客观上的文化差异不会成为交流障碍,反而会促进跨民族友谊的形成。边界通透性是成员通过群体间流动的资源和信息融入其他群体的可能性。既往研究发现,边界通透性影响跨民族友谊,若民族边界较强,不利于建立良好的群体关系[22]。对异族成员的陌生和不熟悉感常会导致个体的适应问题,阻碍个体在群际间流动,不利于构建友好积极的跨民族友谊。边界通透性不仅直接影响跨民族友谊,同时通过提高外群体认同进而提高跨民族友谊。边界越通透,流动性越强,个体与异族成员的交往更加频繁,对外群体更加信任,增加了亲密感和相似性,促进了跨民族友谊的建立[23]。本研究结果与以往研究结果一致,即外群体认同促进群体成员互相持积极态度[24]。随着群体成员对异群体的认识、了解增多,使得成员体验不同民族的基本情感和价值观,弱化彼此的内外观念,形成良好的友谊关系。

本研究还发现,民族心理距离通过边界通透性和外群体认同的链式中介作用影响少数民族学生的跨民族友谊。群际接触可以改善对外群体的偏见态度,而个体对外群体的态度受到边界通透性影响。跨民族友谊作为一种理想的群际接触形式,能够减少个体感知到的来自外部群体的威胁,通过相互接触减少偏见。当边界通透性提高时,个体与外群体成员进行积极互动,异族群体之间不断加强交往、交流,促进彼此关系的建立[25]。民族心理距离越近的个体,越可能积极思考和追溯民族间的关系,主动探寻本族与他族文化特征和历史情感的共通性,有利于形成良好接触,逐渐淡化“我”和“他”、“我们”和“他们”的心理距离。相应地,群体成员间的心理界限越窄,进入其他群体的期望就越高,从而提高边界感知能力。随着边界感知能力的增强,个体会根据自己的需要在群体间频繁流动、沟通和交流,从而对外群体成员持积极正向的态度,越能够接纳、信任外群体并主动融入,建立良好的群际关系。

三、跨民族友谊对少数民族中学生生活满意度和心理健康的影响

(一)调查对象

广西壮族自治区龙胜、金秀、环江三县973名中学生,年龄在13~17岁,一直在广西壮族自治区学习、生活。其中,男生324人,女生649人;汉族132人,壮族258人,苗族129人,瑶族207人,侗族156人,毛南族85人,布依族2人,仫佬族、回族、水族、土家族均1人;639人掌握本民族语言,334人未掌握本民族语言;328人居住在县城,645人居住在各乡寨。

(二)调查工具

1.跨民族友谊量表

量表同研究1。在本研究中,量表的α系数为0.670。

2.生活满意度量表

由Diener等人编制而成[26],共5个题目,从“1”(非常不同意)到“7”(非常同意),分数越高表示生活满意度越高。在本研究中,量表的α系数为0.812。

3.简易心理状况评定量表(Kessler10)

采用简易心理状况评定量表测量少数民族中学生心理健康状况。该量表于1994年由Michigan大学的Kessler和Mroczek等编制而成,周成超等进行中文版信效度评价[27],共有10个题目,主要测量个体的心理困扰程度,采用5点计分,从“1”(几乎没有)到“5”(所有时间),分数越高,代表心理困扰程度越严重。在本研究中,将量表10个项目进行反向计分,分数越高,代表心理健康水平越好,量表的α系数为0.903。

(三)结果与分析

1.共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法。结果显示,特征根大于1的因子共有4个,最大的因子解释30.07%的变异,小于40%的临界标准[17]。因此,不存在严重的共同方法偏差问题[18]。

2.描述性统计

如表2所示:跨民族友谊分数、生活满意度分数与心理健康分数呈显著正相关。这意味着跨民族友谊越好,生活满意度越高,心理越健康。