高校教师胜任力对工作绩效的影响

作者: 曹志峰

摘 要:

采用自编的高校教师胜任力量表、组织支持感知量表和工作绩效量表,对西部某地区21所本科院校的879名高校教师进行调查。结果表明:研究量表具有良好的聚合效度和判别效度,研究变量各维度之间呈显著正相关,组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效部分维度之间具有中介效应——高校教师胜任力既可以直接影响工作绩效,也可以以组织支持感知作为中间变量影响工作绩效。增强高校教师胜任力和组织支持感知有助于提高教师工作绩效。

关键词:

高校教师;教师胜任力;工作绩效;组织支持感知;中介作用

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1674-7615(2023)02-0095-08

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.02.012

一、问题的提出

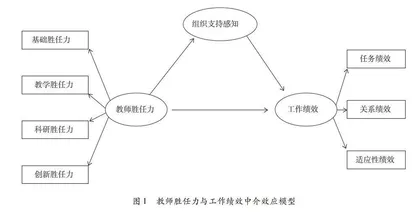

1973年,美国心理学家麦克莱兰(David C. McClelland)率先提出“胜任力”概念,并将胜任力定义为与工作直接相关的能力、技能、特质以及动机[1]。随后,他进一步修订、完善胜任力的概念,将工作高绩效者与一般绩效者区分开来,通过可靠的方式测量动机、态度、知识以及可识别的行为技能和个人特质。在此基础上,各国学者纷纷阐述对胜任力的理解,不断拓展胜任力的内涵与外延。目前,高校教师胜任力与工作绩效的相关关系已经得到了学术界的一致认可,即高校教师胜任力对工作绩效存在显著正向作用。尽管如此,高校教师胜任力与工作绩效关系的内部作用机制和边际条件却仍处于争论之中。社会交换理论指出,当个体的组织支持感知较高时,个体对组织的承诺、对组织安排的认同感和参与度会更高。组织支持感知满足了员工的情感需求,能够减少员工离职概率,使员工愿意通过提高工作绩效来回报组织。较高的组织支持感知使个体更愿意与他人合作,积极完成工作。组织支持感知是一种员工对组织如何看待他们的贡献并关心他们利益的一种总体知觉和信念,对高校教师来说,可以反映出他们的心理满足感[2]。通过对照组织支持感知影响工作绩效的效应模型,发现组织支持感知对工作绩效影响的直接效应大于间接效应,这解释了组织支持感知是影响员工工作绩效的重要变量[3]。基于上述文献分析,本研究提出研究假设,即组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效之间存在中介效应,具体见图1。

二、研究方法

(一)研究对象

随机选取西部某地区21所本科院校968名高校教师进行问卷调查,剔除89份无效问卷后,共获得879份有效问卷,有效回收率为90.81%。被调查对象在性别方面,男性占45.28%,女性占54.72%;在受教育程度方面,博士学位占24.00%,硕士学位占48.81%,本科及其他学历占27.19%;在职称方面,教授占10.24%,副教授占33.90%,讲师占41.30%,助教占14.56%;在学科门类方面,自然学科占31.97%,人文学科占45.05%,社会科学占22.98%;在工作年限方面,0—9年的占58.59%,10—20年的占29.35%,20年以上的占12.06%。综合分析,此次有效研究样本基本情况与高校教师人口统计学特征基本一致,具有一定科学性和代表性。

(二)研究工具

1.高校教师胜任力量表

结合Christopher等[4]和薛琴[5]开发的教师胜任力量表,编制本研究使用的高校教师胜任力量表。修订后的量表包括基础胜任力、教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力4个维度21个测量项。本研究中,总量表内部一致性系数Cronbach’s α为0.96,其中基础胜任力包括5个测量项(α=0.93),教学胜任力包括6个测量项(α=0.97),科研胜任力包括5个测量项(α=0.96),创新胜任力包括5个测量项(α=0.95)。

2.教师工作绩效量表

结合Walter 等[6]和丁志同[7]等学者开发的工作绩效量表,编制本研究使用的高校教师工作绩效量表。修订后的量表包括任务绩效、关系绩效和适应性绩效3个维度18个测量项。本研究中,总量表内部一致性系数Cronbach’s α为0.93,其中任务绩效包括9个测量项(α=0.96),关系绩效包括5个测量项(α=0.91),适应性绩效包括4个测量项(α=0.92)。

3.组织支持感知量表

结合Eisenberger等[2]和凌文辁等[8]开发的组织支持感知量表,编制本研究使用的组织支持感知量表。修订后的量表包括组织制度支持、学校同事支持和上级领导支持3个维度17个测量项。本研究中,总量表内部一致性系数Cronbach’s α为0.93,其中组织制度支持包括5个测量项(α=0.94),学校同事支持包括6个测量项(α=0.95),学校领导支持包括6个测量项(α=0.97)。

以上量表均采用李克特量表五点计分法对备选项答案进行编码。调查问卷将备选项答案分为很不符合、不太符合、一般、比较符合以及非常符合5项,并分别赋予1—5分。所得分值的总分反映出调查对象对某个测量项的态度。

4.控制变量

考虑到性别、受教育程度、职称、学科门类和工作年限等个人属性变量可能会对除自变量以外的研究变量产生重要作用,并最终影响研究变量之间的效应关系,本研究将上述研究变量作为控制变量。

(三)数据处理

采用SPSS 22.0和AMOS 21.0统计软件对数据进行处理:一是通过方差膨胀因子检验收集数据质量;二是对各个量表进行验证性因子分析,以检验研究变量的效度;三是对研究变量及其维度进行描述性统计和Pearson相关分析;四是根据结构方程模型和多元层级回归分析,验证组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效之间的作用机制和边际条件,以SOBEL检验和回归系数是否显著(P<0.05)为依据,判断中介效应和调节效应是否存在。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究中的变量数据来自于调查对象的自我报告,可能存在共同方法偏差问题,因此,在对数据进行数理统计分析之前,需要进行检验。通过将全部自变量纳入以任务绩效、关系绩效和适应性绩效等为因变量的回归模型中,发现方差膨胀因子值在1.11—3.40之间,满足学界认定小于5的临界值。这说明共同方法偏差问题不严重,对本研究影响较小。

(二)研究变量验证性因子分析和效度检验

鉴于高校教师胜任力量表、教师工作绩效量表和组织支持感知量表都是经过改编后的测量工具,为了检验这些量表结构维度的适切性和合理性,本研究采用结构方程模型进行验证性因子分析,以此评估研究变量量表的效度。有学者建议,在验证性因子分析中宜采用聚合效度与判别效度两种方法来检验量表的结构效度[9]。聚合效度是指某一量表所测结果与对同一特征的其他测量结果之间相互关联的程度,而判别效度是指量表所测结果与对其他不同特征的测量结果不相关联的程度。为此,本研究选取测量指标的标准化因子荷载量、潜在变量组合信度和平均方差抽取量,作为研究模型聚合效度的检验指标。通过比较两个潜在变量的相关系数与平均方差抽取量平方根值,来验证研究模型的判别效度。运用统计软件对高校教师胜任力、工作绩效和组织支持感知等研究变量进行分析,结果见表1。

由表1可知,高校教师胜任力模型绝对拟合指数RMSEA、AGFI,以及相对拟合指数CFI、NFI和简约拟合指数PNFI均满足参考值,说明研究模型整体拟合程度较好。高校教师胜任力各项测量指标的标准化因子荷载、潜在变量组合信度和平均方差抽取量也满足参考值,说明高校教师胜任力模型聚合效度良好。

(三)研究变量描述性统计和相关矩阵分析

在进行假设检验之前,对高校教师胜任力、组织支持感知和工作绩效及其维度进行描述性统计和Pearson相关分析,从而初步判断研究变量分布的齐次性、相关程度以及方向,以便为后续的数理统计分析提供基础。平均数、标准差以及相关系数的分析结果见表2。

由表2可知,高校教师胜任力各维度对角线上平均方差抽取量的平方根均大于该维度所属变量行与列的相关系数,表明高校教师胜任力各维度具有较好的判别效度,说明组织支持感知与工作绩效也具有良好的聚合效度和判别效度。同样,高校教师胜任力、组织支持感知和工作绩效及其维度平均值较大,均大于3(5级评价)。标准差相对较小,说明研究变量之间基本服从分布的齐次性假设,可以进行下一步假设检验。高校教师胜任力、组织支持感知和工作绩效及其维度之间的Pearson相关系数呈显著正相关,这为研究变量之间中介效应的检验提供了前提条件。高校教师胜任力和工作绩效及其维度之间的Pearson相关系数呈显著正相关。

(四)组织支持感知在高校教师胜任力和工作绩效间的中介效应检验

本研究采用潜变量结构方程模型检验组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效之间的中介效应。同时,构建完全中介效应模型作为竞争模型——竞争模型和修正模型的区别在于是否完全中介。在具体的建模过程中,以基础胜任力、教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力为外源潜变量,以任务绩效、关系绩效、适应性绩效和组织支持感知为内源潜变量,将组织支持感知的3个维度打包为3个测量项。中介效应拟合指数具体见表3。

由表3可知,中介效应修正模型各项拟合指数均满足参考值,且优于中介效应竞争模型的各项拟合指数,表明中介效应模型拟合效果较好,可进行下一步分析。基础胜任力、教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力不仅可以对关系绩效与适应性绩效产生显著直接影响,还可能通过组织支持感知对关系绩效和适应性绩效产生显著间接影响。按照中介效应检验要求进行SOBEL检验,结果见表4。

通过潜变量结构方程模型检验组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效之间的中介效应,可以得出以下结论。

第一,以任务绩效为因变量的中介效应检验结果显示,基础胜任力、教学胜任力和科研胜任力分别对任务绩效具有显著正向作用。组织支持感知在基础胜任力、教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力与任务绩效之间不存在中介效应。

第二,以关系绩效为因变量的中介效应检验结果显示,基础胜任力、教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力分别对关系绩效具有显著正向作用。组织支持感知在基础胜任力(b=-0.09,Z=-2.64,P<0.01)、教学胜任力(b=-0.04,Z=-2.08,P<0.05)、科研胜任力(b=-0.09,Z=-2.47,P<0.05)和创新胜任力(b=-0.04,Z=-2.00,P<0.05)与关系绩效之间存在中介效应,验证了部分研究假设。

第三,以适应性绩效为因变量的中介效应检验结果显示,教学胜任力、科研胜任力和创新胜任力分别对适应性绩效具有显著正向作用。组织支持感知在基础胜任力(b=-0.02,Z=-2.93,P<0.01)、教学胜任力(b=-0.08,Z=-2.23,P<0.05)、科研胜任力(b=-0.19,Z=-2.91,P<0.01)和创新胜任力(b=-0.07,Z=-2.21,P<0.05)与适应性绩效之间存在中介效应,验证了部分研究假设。

四、讨论与建议

(一)组织支持感知的中介效应

在不划分高校教师胜任力与工作绩效维度的情况下,组织支持感知在两者之间通常存在部分中介效应[10]。本研究通过划分高校教师胜任力与工作绩效维度,深入探讨了组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效不同维度之间的作用机制,结果表明存在三种不同情况。

1.组织支持感知存在完全中介效应

组织支持感知在基础胜任力与适应性绩效之间存在完全中介效应,说明在控制组织支持感知后,基础胜任力不能显著影响适应性绩效。基础胜任力主要是指高校教师具有良好的科学道德以及正确的人生观和价值观[11]。适应性绩效强调的是高校教师处理紧急情况、创造性解决问题、学习相关知识技术等方面,因而,两者并不存在必然关系[12]。相反,组织支持感知对感情承诺和利他行为具有积极影响效应[8],这为解释组织支持感知存在完全中介效应提供了参考依据。研究结果充实了组织支持感知在高校教师胜任力与工作绩效之间的作用机制。