小学科学教师实施环境教育的问题与对策

作者: 祝怀新 阮迪

摘 要:为了解科学教师在小学阶段开展环境教育的现状,本文调查了杭州市西湖区小学科学教师的环境教育意识与能力。调查发现:西湖区小学科学教师整体环境教育意识较强,但由于环境教育在学校教育中被边缘化,缺乏环境教育的教师培训,加之教师日常工作量大等,科学教师实施环境教育能力略显不足。为提高科学教师环境教育能力,一要加强教师培训,提升教师开展环境教育所需的专业技能;二要增强科学教师与其他学科教师之间的交流;三要转变教师观念,提高思想认识;四要借助校外力量,增强科学教师的环境教育能力。

关键词:小学科学教师;环境教育意识;环境教育能力

中图分类号:G622.0 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2022)01-0086-07

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.01.014

在2018年5月18日召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记指出:“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,……生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。”[1]而要从根本上实现生态文明建设目标,取决于人们的综合环境素质,由此,以生态文明为导向的、面向可持续发展的环境教育成为当今教育改革的重要方向之一[2]。自环境教育开展以来,科学教师一直是小学阶段实施环境教育的主力军,是环境教育中的关键人物,因此,有必要了解当下小学科学教师在教育教学过程中渗透环境教育的意识状况,及其基于学科教学开展环境教育的能力高低。本文旨在通过对小学科学教师环境教育意识与能力的调查,探究目前环境教育在小学教育实践中存在的问题及成因,进而提出建议和对策,以此为教育工作者开展环境教育提供借鉴和启示。

一、研究材料和方法

1.研究对象

杭州市西湖区基础教育发展整体较为均衡,具有一定的典型性,因此,本文以西湖区公立小学的专任科学学科教师作为研究对象,在西湖区二十多个小学向科学教师定向发放问卷。

2.问卷设计

本研究的问卷是基于国内外相关文献,依据环境教育的意识和能力以及其他相关研究编制而成的。问卷初稿完成之后,邀请2位一线小学科学教师进行预调查,然后根据两位教师的反馈对问卷进行修改,之后进行小范围测试,确定没有问题后形成最终问卷。问卷分为3部分,共31题,分为教师的基本情况、教师对环境教育的认识与态度、环境教育的现状等方面。教师的基本情况包含性别、教龄、学历、专业等内容,教师的认识与态度包含教师对环境教育的看法、观点及态度,环境教育的现状则包含目前环境教育存在的问题等内容。

3.问卷发放和处理

本次调查共收集了68份有效问卷。其中,男性占比33.82%,女性占比66.18%;教龄为0~3年的教师占比17.65%,3~6年的教师占比19.12%,6~9年的教师占比16.18%,10年及以上的教师占比47.05%;学历为大专的教师占比4.41%,学历为本科的教师占比79.41%,学历为研究生的教师占比16.18%。性别比例体现了小学科学教师的整体比例,女性教师约为男性教师的两倍,本科学历是该区小学教师的主体,研究生学历占比较高,说明教师的总体素质较高,有助于接受环境教育理念和提高环境教育能力。探寻他们的环境教育意识与能力的现状及问题,提出应对之策,能为我国生态文明建设发挥较为重要的基础性作用。

二、研究结果和分析

调查结果表明,西湖区环境教育总体发展良好:从师资情况来看,科学教师呈现高学历、年轻化、多教育背景等特点;从教师的环境教育意识来看,绝大多数教师认为在学校开展环境教育十分有意义,且环境教育有助于学生对环境问题有更深层次的理解;从教师的环境教育能力来看,大部分教师认为他们熟悉环境教育相关的计划和活动。但在调查分析中也发现一些不足之处:

1.环境教育活动或课程渗透指南缺乏

环境教育关注自然与人工环境的保护与改善,因而,活动教学是其重要途径。环境教育应从学生的兴趣和需求出发,以学生活动为特征,融入与实践相关的课程设计,让学生在实践活动中更好地认识大自然,探索大自然,感受自然之美,使他们从活动中学习,从活动中形成情感体验[3]165。

环境教育是科学教育的重要组成部分,科学学科能较好地传授许多与环境相关的知识,但这并不等同于真正意义上的环境教育。科学课通常强调问题及其结果,但环境教育超越了有关环境的科学知识的传授,还应当发展学生关于人类与环境、环境与发展关系的认知。因此,小学科学教师在开展环境教育时,既要立足于科学知识的传授,又要超越一般知识为本的教学。

由此可见,小学科学教师在开展环境教育过程中,需要将活动课程与认识课程相结合,从而实现环境教育的认识、技能与情感诸方面的发展。这就需要为教师提供充足的指导性资源,使教师更好地把握环境教育的实施。

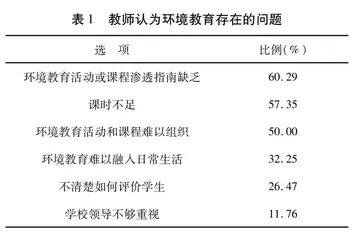

然而,在针对目前环境教育中存在的问题调查中发现,约有60.29%的科学教师认为,环境教育活动或课程渗透指南缺乏是开展环境教育最大的问题(见表1)。环境教育活动或课程渗透指南,是指在利用科学课开展环境教育活动和在科学课程中渗透有关环境教育内容与要求的指导性参考材料。虽然大多数老师都意识到了环境教育的重要性,但由于日常的学科教学任务繁重,导致教师没有足够的时间和精力来自行探究开展环境教育活动及科学课程中的渗透内容,而目前西湖区大多数学校尚无相应的环境教育课程渗透指导性材料,教师在开展环境教育时只能按照自己的理解来自发、自觉进行。此外,调查还发现,约有57.35%的教师认为课时不足是开展环境教育的大问题。环境问题是复杂的,环境教育也是一门复杂的课程,需要充足的学习时间。事实上,如果环境教育活动和课程体系缺乏,环境教育的实施很可能只是单纯地向学生传授环境保护知识,从而导致环境教育的成效大打折扣。

2.科学教师与其他学科教师之间缺乏交流与合作

环境本身是一个由各个领域的相关方面聚集而成的综合整体,包括自然环境和人工环境,环境和发展问题也不是由各种自然因素孤立形成,而是根植于人类社会的发展,因而,环境教育具有明显的跨学科性[4],这就要求科学教师开展环境教育时能够具有协调与合作能力,各学科之间教师相互交流,共同发挥在学生环境教育中的作用。此外,学科教学是学校教育的主要任务,教师的主要任务还是以书本上的知识点为重点,因此,环境教育必须借助于各学科的课堂教学来实现目标。倘若科学教师和其他学科教师之间缺乏交流合作的机会,科学教师很难跨越自己学科的局限,学生所受的环境教育也偏于狭隘。

然而,调查显示,科学教师与其他学科教师的交流与合作较差:大部分科学学科教师(48.53%)基本没有与其他学科教师合作开展过环境教育,与其他学科教师经常协作开展过环境教育的只占5.88%,而45.59%的教师也仅仅表示他们偶尔与其他学科教师开展过环境教育,详见表2。调查还发现,77.94%的教师表示他们更喜欢在同事的帮助下开展环境教育,这说明科学教师是存在和其他学科教师共同开展环境教育的意愿,只是由于种种因素影响而未能实现,包括应试教育和教学任务繁重等困扰与限制,这将导致学生缺少跨学科思维和获取知识的单一。

3.部分教师忽视学生在环境教育中的主体性

环境教育不仅要通过课堂开展“关于环境的教育”,还要实施“在环境中的教育”,最终实现“为了环境的教育”[3]53。即环境教育除了要在课堂中借助学科进行相关知识的传授外,还应强调学生在实际环境中的亲身实践和体验。从本质上讲,主体性是全面发展的人的根本特征,如果学生的主体性得到了良好的发展,将会对学生整体素质的发展具有重要的促进作用[5]。因此,在环境教育中,学生发挥主观能动性是十分必要的。基于这种以学生为主体的环境教育理念,在环境教育实践中,不仅有助于学生自我构建环境知识,提升环境认知,而且还有助于学生形成正确的环境价值观与态度。

但调查中发现,只有33.82%的教师认识到了实践对于环境教育的重要性。在回答问题“您在开展环境教育活动或者课程时,采用讲授法的时间约占活动或者课程的比例是多少?”时,高达41.18%的教师采用讲授法,这足以说明不少教师在教学过程中仍采用以教师为中心的传统课堂教学方式。在这种状态下,教师难以让学生成为主体,使得环境教育脱离了学生的生活和自身体验,学生对保护和改善环境的积极性也会有所降低。这都反映出教师一定程度上忽视了环境教育中学生的主体性。

4.部分教师忽视环境教育中的评价

评价具有强大的教育导向及教学激励功能,因而,对小学科学课中的环境教育进行评价,直接关系到环境教育的定位与目标,对于未来环境教育的开展具有十分重要的意义。在传统教学活动中,客观的书面评价一直处于主导地位,但由于环境教育的本质特征决定了其评价方式需要多元化。环境教育构成要素包括环境意识、环境价值观、环境知识与技能等方面[3]106。其中,环境意识、环境价值观等要素的评价是一些无形而有精神层面的要素,难以通过常规的书面终极性评价来实现,而需要运用诊断性评价、形成性评价等方式,以便时时了解学生的情况,获得及时的反馈信息,并根据问题及时作出调整以改进环境教育活动。而这些精神层面要素的评价,也同样需要构建统一的标准,如果没有统一的评价标准,就不可能有客观合理的评价结果[6]。总之,环境教育成效的评价对于完善环境教育实践、提高环境教育效率具有重要作用。

但调查显示,在进行环境教育活动或课堂教学后,32.25%的科学教师表示他们基本没有对环境教育活动进行总结和评价,50.00%的教师表示偶尔会进行总结和评价,只有16.18%的教师表示经常对环境教育活动进行总结和评价。本研究的评价是指在开展环境过程中或者之后当即进行的总结和评价,不包括日常考试中涉及的关于环境内容的考察。调查显示,科学教师在进行环境教育时对于评价和总结存在着一定程度的忽视现象,多数教师认为绿色出行日、环境展览等环境教育活动是一种游玩,故而以课堂教学为主的环境教育评价仍然是主流,这种情况使得教师对环境教育的总结和评价不够完整有效。

三、问题成因分析

1.环境教育的边缘化与狭隘化

我国环境教育还停留在浅层性的感性认识层面,对环境教育的性质和作用认识比较模糊[7]。包括片面追求学业成绩等多方面的影响,使得环境教育得不到社会和学校的重视,其主要表现在两个方面:

一是环境教育的地位被边缘化。一方面,环境教育的重要性往往停留在口头层面而未付诸行动,在日常教学中把环境教育抛之脑后,环境教育的有效开展得不到保证;另一方面,正如前文所调查发现的,一些教师认为环境教育是普通的外出游玩或只是传授普通的环境科学知识,而没有对学生的相关活动在环境教育中的有效性进行针对性评价。由于教师对环境教育的认识不到位,导致环境教育在实践中被边缘化。此外,与西湖区部分小学科学教师交流还发现,少部分科学教师甚至还不知道环境教育的概念是什么,他们对待环境教育的实施还存在一定的疑惑,加上一些家长潜意识地认为要让孩子在学校多接受一些专业文化课知识,而不是与考试内容无关的素质提升,从而加剧了环境教育的边缘化程度。

二是环境教育的内容被狭隘化。环境教育的内容包含各个学科的交叉内容,不仅要考虑环境教育的综合性和跨学科性,也要体现环境教育独特的地方。但环境教育内容的科学化、系统化不足,甚至有些方面缺失[8],在日常教学中,环境教育的内容往往被教师理解为传授一些与环境相关的知识以及保护环境的做法,这种理念也使环境教育的评价往往停留在这些方面,而忽略了学生的环境价值观和态度,学生和教师的积极性得不到有力的调动。总之,环境教育狭隘化是教师忽视环境教育中评价手段和学生主体性的直接原因。