印尼中小学灾难教育实施样态的分析与启示

作者: 李洪修 王萌萌

摘 要:在全球自然环境不断恶劣以及人口急剧膨胀的背景下,自然灾害和人为灾害发生的频率越来越大,世界各国被迫进入灾害频发的风险性社会。印尼政府高度重视灾难教育,2010年制定了一项“减少灾害风险”的国家战略,构建了颇具特色的灾难教育体系。该国的灾难教育确立了以提升学生灾难素养为宗旨的目标,兼顾知识性目标、技能性目标以及情感态度性目标;选取海啸、洪水、地震、滑坡、火灾等灾害为主要教学内容,以螺旋式分模块、分学段地组织教学内容;借助学科课程渗透、专门课程、“自我发展项目”等多样化的途径实施灾难教育;着力开发“境域化”与“多样化”的灾难教育资源。这对于我国灾难教育目标的设置、内容的选择与编排、实施模式的选择以及资源的开发具有一定的借鉴意义。

关键词:印度尼西亚;中小学;灾难教育

中图分类号:G511 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2022)01-0093-07

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.01.015

自古以来,人类社会发展进程中遭受着各种各样灾难,诸如地震、洪水、海啸、火山喷发、滑坡、传染性疾病等。由于灾难具有突发性、摧毁性等特征,即便当前的科技水平相较于远古时代有了质的飞跃,但仍难以准确预测或阻止灾难的发生。前联合国秘书长科菲·安南曾说过:“最重要的是,我们必须从反应文化转变为预防文化,因为预防比治疗更人道。”因此,接受系统的灾难教育对于提高自身预防、应对以及妥善处理相关问题的能力就显得至关重要。印度尼西亚是一个灾害频发的国家,2004年的海啸地震引起了其对灾难教育的高度重视,于2010年制定了一项名为“减少灾害风险”(Disaster Risk Reduction,以下简称DRR)的国家性战略,堪称印尼在灾难教育发展道路上的关键性里程碑[1]。印尼政府采取一系列改革措施来完善灾害管理体系,发起基于学校的灾难试点项目,编订DRR教育指南,建设国家减少风险灾害平台,开发多样化的灾难教育资源。这有力地推动了印尼灾难教育的实施,培养了中小学生的灾难意识,提升了国家防灾减灾水平。

一、印尼开展灾难教育的缘起

(一)灾难频发的现实诉求

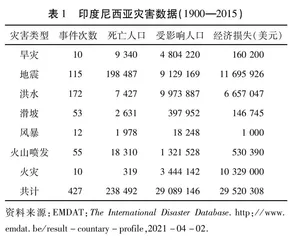

印度尼西亚位于亚欧板块、太平洋板块与印度洋板块的交接地带,是世界上最大的群岛国家,也是火山喷发、地震、海啸等地质灾害频发区。据统计,该国约有129座活火山,占世界活火山的15%[2]。印尼平均每15至20年发生一次重大火山喷发,平均每年发生一次震级约6级的地震,平均每隔5年发生一次海啸。表1反映出从1900年到2015年,印度尼西亚共经历了427次自然灾害,发生频率由高到低依次是洪水(40%)、地震和海啸(27%)、火山喷发(13%)、滑坡(12%)等[3]。

印尼有3/4的学校位于灾害多发区,学生人数至少有4 000万[4]。据世界卫生组织(WHO)的数据显示,儿童占自然灾害事件人员死亡的比重高达30%~50%。但在国家出台将“DRR纳入国家教育体系”的政策之前,大多数学校在教育教学过程中很少涉及DRR概念[5]。2006年,印尼政府提供的一份文件中指出:“一年半以前,我们在亚齐省经历了巨大的地震,但是在2006年5月雅加达的地震中,我们又失去了6 234条鲜活的生命。难道还不应该从中吸取教训吗?”[6]印尼政府开始高度重视灾难教育,将学校作为开展灾难教育的最佳场所,把课程作为灾难教育的重要载体。他们认为,学校本身具有系统化、规范化、制度化、媒介化的特征,既有助于培养学生的防灾意识,掌握防灾技能,又可以以学生为传播媒介,带动整个家庭,影响整个社区,乃至辐射整个社会。

(二)学校灾难教育开展的迫切需要

印尼政府深刻认识到防灾教育的重要性,那么,基于学校的灾难教育开展状况如何?2006年,印尼科学研究所(LIPI)和联合国教科文组织在亚齐贝萨尔地区、明古鲁市和巴东市,对政府机构、学校、家庭以及社区开展了有关“灾害知识、政策指导、应急计划、早期灾害预警、资源调动”五个备灾参数的评估性研究[7]。研究结果显示,学校在备灾工作上还存在很大欠缺,这一结果引发了相关组织对学校防灾减灾研究工作的关注。

2009年,印尼国家教育部和课程研究中心联合出版了《小学防灾融合教学计划样本》[1]。该样本根据不同学段学生认知特点的差异,采取不同的教学方式。比如,4~6年级将不同类型的灾害融入社会科学、健康教育、艺术、印尼语等相关科目之中。同年,LIPI开发了基于学校的灾难试点项目Sekolah Siaga Bencana(简称SSB,基于学校的灾难准备计划),主要工作是建立安全学校设施,完善学校灾难管理,实施减少灾害风险教育。其具体任务包括培训教员、开设讲习班、开发学习模块、安排与灾害主题有关的活动或实验等,目的是提高学校备灾管理能力,为学生建立安全的环境。随着SSB项目的推广,由印尼政府联合灾难教育联盟编制的《校本减灾框架》提出要为教师编订防灾减灾教学指南[8],鼓励教师在自然科学课上创造性地融入灾难教育内容,重视课程对于加强灾难管理的重要性[9]。在此基础上,灾难教育联盟又将其进一步细化为《以学校为基础的备灾框架》,全面解释了“校本防灾”[10]这一概念。这为学校实施灾难教育实践活动提供了借鉴和参考,也为日后灾难教育的深化发展起到了有效的促进作用。

二、印尼灾难教育的实施样态

随着SSB项目的不断深入,印尼教育和文化研究发展委员会依托国家课程中心以及灾难教育联盟等机构,开展了基于学校的灾难教育研究。整体上来看,该国主要从灾难教育目标设置、内容选择与编排、实施模式以及资源开发这四方面进行了诸多探索。

(一)灾难教育的目标

从印尼政府关于DRR教育的整体规划来看,灾难教育的总目标是提升学生灾难素养,以帮助他们在灾难发生前、发生时以及发生后能够正确应对,具体可划分为知识、技能、情感态度的三维发展目标,详见图1。

灾难教育的知识目标需要学生掌握灾难前、灾难中以及灾难后的基本知识。比如,了解当地的自然、社会环境,尤其要注意本区域灾害特性,掌握本区域可能潜在的灾害威胁。而且学生还需要了解灾害的主要类型,熟悉早期预警信号,具备自我保护以及急救的基本常识,理解自然灾害的形成机制,掌握基本的灾害风险公式:灾害风险=(灾害风险x脆弱性)/社会系统能力、识别潜在危害的特征等。

灾难教育的技能目标需要学生能够对已有的知识经验进行迁移应用,使其能够在灾难发生前、发生时以及发生后采取快速且准确的应对措施。技能目标主要表现为观察能力、应用能力。观察能力需要快速识别所在场所的疏散标志、疏散路线,接收早期预警信号并能够为应对灾害做好准备工作;应用能力是指学生面对突发灾难时能够理性面对,采取恰当的方式进行自救或救助他人。

灾难教育的情感态度目标是指需要学生具备责任担当、互助精神、生命意识等。接受灾难教育后,学生能够深刻理解其在家庭中要担负的责任;在班级团体中能够认识到合作、互助的重要性,能够团结并同情陷入灾难之中的同伴;对于学生个人来讲,要树立生命安全意识,深刻理解生命安全的重要性。

(二)灾难教育内容的选择与组织

印尼国家课程中心、教育和文化研究发展委员会以及相关非政府性组织,为小学、初中、高中三个学段的学生编订了有关灾难教育的学习材料,主要涉及海啸、洪水、地震、滑坡、火灾等印尼常见灾害的教育内容[11]98-102。总共开发了15个模块,每个模块对应一种灾害,并且每个模块分别设计出适合小学、初中、高中不同学段的学习内容。具体而言,每个模块主要包括灾难发生前的准备性知识、灾难发生时的应对性知识。针对高年级学生也会涉及一些有关灾难发生后如何复原的恢复性知识等。以小学为例,有关灾难教育内容的开发又根据学段差异进行了细致划分,表2便是印尼针对地震模块开发的具体内容。

从表2可以看出,不同学段的学习内容呈现不同特征:1~2年级侧重掌握自我保护的学习内容;3~4年级在掌握自我保护类知识的基础上,还增加了一些灾难发生前能够降低灾难风险的措施,如重物、玻璃制品等危险物品的摆放位置;5~6年级引入地震发生的机理和原因、影响因素、危害等。总体上来看,灾难教育内容的组织与编排,充分考虑了不同阶段学生身心发展水平以及不同学段间的衔接问题。

(三)灾难教育的实施模式

印尼国家课程中心提出将DRR融入学校课程大致有以下三种途径:一是将DRR教育内容融入学校不同学科课程之中,二是在本地内容课程中把DRR作为一门特殊学科进行教授,三是与“自我发展”项目相融合[11]98-102。

1.融入不同学科

与不同学科整合,是指学校可以将防灾减灾学习材料融入各年级的社会研究、科学和体育等课程之中,其学习内容也可以根据本地区灾害特点自主选择。印尼国家课程中心指出,DRR内容可以融入大部分的学科之中。比如,让学生在艺术课上创作关于自然灾害的海报,在教学课上计算灾害风险或灾害统计数据,或在职业训练课上设计一所安全学校等[12]。在自然科学课上,主要了解气候学和地质灾害的形成机制,以及人类活动对生态系统的影响等[5]。表3展现了由印尼国家高中标准课程中DRR教育内容融入个别年级学科中的具体情况。以印尼班达亚齐市某中学的物理课为例,教师在讲授“热膨胀”这一章节内容时与海平面上升现象相联系:首先使用海水样本、蜡烛、温度计和烧杯进行实验,学生可以观察温度变化是如何影响水的体积这一过程;接着教师引导学生分析和预测水位上升的后果,并与实际生活相联系;最后利用小组讨论形式,探讨人们采取什么行动可以防止灾难的发生或者减少灾害带来的风险。除此之外,教师还可以利用化学课中有关“原子联结”的例子,教导学生灾难发生时以及发生后团结互助的重要性,从而促使情感态度层面这一目标的达成。

为帮助教师更好地理解灾难教育如何融入日常教育教学过程中,印尼教育部还开发了一个基于教师的指导手册,向教师们详细介绍DRR教育如何与本学科内容(如科学、社会研究、印尼语、地理、体育等)相融合。另外,印尼教育部还特别鼓励教师们在国家指导方针下,能够创造性地将学科知识与DRR内容进行有机整合,或者开发符合地方特色的教科书[13]。如班贡市某学校改编了社会科学的教科书(四年级),将地震、火山喷发、洪水以及相关预防措施融入其中[14]。

2.作为一门特殊学科

印尼灾难教育还可以作为一门特殊学科进行教授,这主要得益于本地内容课程(Local Content Curriculum,简称LCC)为其提供的一席之地。2006年,印尼国家教育部第22/2006号条例实行的KTSP课程体系(Competency Based Curriculum,也称教育单位课程),为每个学校赋予了很大程度的自主权,各个学校可以在国家指导方针的框架之内,结合当地和学校背景(包括当地特定的灾害风险)、当地文化以及学习者的需求,自主开发或调整相应的教科书或课程等[14]。自从提出将DRR融入教育体系后,本地内容课程将原先只关注本地内容的课程转变为富有地方特色的DRR教育课程。每周两小时的本地内容课程让各个学校有权根据区域特征(包括特有的灾害风险)灵活调整,分析本校学生情况、学校资源,并尝试与当地文化风俗相结合,自主开发基于学校的DRR课程或教材。例如,南望地区的学校根据当地一种广为流传的诗歌(该地区一种用于吟诵、打击的宗教诗歌)进行改编,将DRR教育内容和当地气候变化进行整合[12]。二者的整合,一方面使单调乏味的DRR教育内容富有生气,另一方面促使学生传承并弘扬当地传统文化,促进了灾难教育的有效开展。