我国教育督导研究现状及发展态势

作者: 阎亚军 李鑫宇 金琦

摘 要:从文献计量学视角,运用书目共现分析系统Bicomb 2.0和可视化软件CiteSpace 5.7.R2,对1990—2020年CNKI数据库里中文核心期刊与CSSCI来源期刊的731篇论文进行计量可视化分析,绘制知识图谱,探析我国教育督导研究的现状与发展态势。结果表明:我国教育督导领域尚未形成广泛而紧密的合作网络,研究的主题集中在教育督导制度、问责、质量监测几个方面。今后应加强教育督导体制机制,教育评估监测方法和技术,职业教育专业质量监测等研究。

关键词:教育督导;可视化分析;研究进展

中图分类号:G464 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2022)01-0100-12

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.01.016

教育督导是对教育、教学和管理活动进行监督、检查、评估与指导的一项基本教育制度[1]。《教育督导条例》规定,教育督导是指县级以上人民政府对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导,以及对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导[2]。教育督导在权力面前是“达摩克利斯剑”,在保障和提升教育教学质量方面亦有巨大作用。《中国教育现代化2035》提出,要实现教育现代化,迈入教育强国行列[3],完善教育督导体制机制,充分发挥教育督导的“督学、督政、监测评估”职能是其中重要一环。

文献计量法以文献为研究对象,通过研究文献的数量关系、内在结构与变化规律,以探讨固定领域的研究现状与发展态势[4]。本研究以CNKI中的中文核心与CSSCI来源期刊为样本数据,通过可视化分析软件,运用文献计量法,对我国1990至2020年教育督导研究文献进行梳理和分析,探析我国近三十年来教育督导领域研究主题的变化及未来趋势,旨在进一步推动我国教育督导研究。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

以中国知网(CNKI)数据库中的文献期刊为来源,选取中文核心期刊、中文社会科学引文索引数据库(CSSCI)期刊为文献样本。根据2012年颁布的《教育督导条例》,教育督导主要任务为督学、督政,监测与评估,督导主体为官方机构。为了保证原始样本数据的完整性和精确性,本文检索主题设置为“教育督导”“教育问责”“督学”“督政”“教育质量监测”“教育评估监测”,逻辑关系“或含”,期刊来源“核心”“CSSCI”,时间跨度“1990—2020年”,检索时间截至2020年12月31日。检索得到文献1 541篇,删除政府报告、新闻报道、会议征稿、无作者及与本研究主题无关的文献,共得到731篇有效文献。

(二)研究方法

通过文献计量法对样本数据进行量化分析。运用书目共现分析系统Bicomb 2.0对文献的作者、机构、发表时间等进行频次统计;运用可视化文献分析软件CiteSpace 5.7.R2绘制可视化知识图谱,借以分析我国教育督导研究的热点问题及发展态势。

二、结果与分析

(一)文献量分析

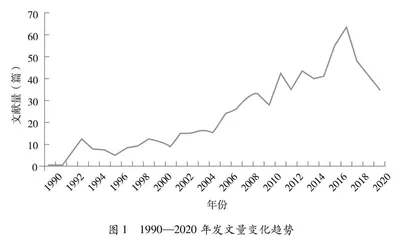

研究文献数量的时间轴分布和变化趋势能反映该领域的研究热度和受关注程度[5]。运用Bicomb对样本数据进行文献量年代频次统计,得到发文量年度变化趋势图(见图1)。文献量整体呈现“一起一落”态势:经过平稳增长——快速上升——缓慢回落三个阶段。第一阶段为平稳增长阶段(1990—2005年),文献量总数146篇,占比19.97%。1990—2001年文献量年均少于10篇,2002—2005年文献量总数有所提升,2004年达到16篇。第二阶段为快速上升阶段(2006—2017年),文献量总数461篇,占比63.06%,2017年达到了峰值63篇,说明教育督导的研究热度在不断提升。第三阶段为缓慢回落阶段(2018—2020年),发文总量124篇,占比16.96%。2018年后发文量开始逐渐回落,2020年回落至35篇。

(二)作者分析

运用Bicomb和Citespace对发文作者进行频次统计和可视化分析,计算得到主要作者指标信息表(见表1)和作者合作共现网络图谱(见图2)。结果显示,李帅军以10篇发文量居于国内教育督导研究发文者首位,刘朋、辛涛、柳亮均有9篇。根据普莱斯理论(n为作者最低发文量,nmax为最高产作者发文量),若作者发文量大于N,则为核心作者[6],计算得N=2.37,即发文量在3篇以上为核心作者。统计显示,该研究领域共有49位核心作者,累计发文229篇,占文献总数的31.33%。从合作网络图谱来看,国内教育督导研究领域的格局为“总体分散,局部集聚”,研究者多为独立发文,虽出现少数研究团队,但合作仍限于团队内部,未形成广泛的合作网络。被引半衰期(Cited Half-life)通常代表文献生命力衰退的速度,是衡量文献生命周期和作者影响力以及影响期限的重要指标。结合突现时段和半衰期来看,影响力和影响期限较长的作者有王璐、李凌艳、李帅军、柳亮、李勉、何秀超。

(三)机构分析

对样本数据进行作者单位分析及机构合作网络分析,得到主要机构指标信息表(见表2)和机构合作共现网络图谱(见图3)。结果显示,北京师范大学占据国内教育督导研究领域高地,共发文48篇,占总篇数的5.47%。其中,北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心(21篇)、北京师范大学教育学部(12篇)、北京师范大学国际与比较教育研究院(8篇)占据发文机构前三。从机构分布上看,研究基本在高校内部进行,说明高校目前是我国教育督导研究领域的核心力量;从机构合作网络上看,机构间形成的“网络结合体”较少,多数机构均为独立发文,少数的合作也只存在于高校内部不同院系或地理位置相近的机构间,跨院校的学术合作寥寥(如北京师范大学国际与比较教育研究院—山西大学教育科学学院,北京理工大学教育研究院—上海交通大学教育研究院),说明国内教育督导研究领域尚未形成广泛、跨区域的学术合作网络。

(五)高被引文献分析

梳理国内教育督导研究领域文献被引频次得到高被引文献分布表(见表4)。结果显示,高被引文献研究内容集中分布在三个方面:一是从国际比较视野,探析发达国家在教育督导领域(如教育问责、教育质量监测与评估)的成果,提出国内改进的建议。如李树峰通过研究美国的教育问责制,提出我国中小学问责机制应从完善公示、追究、评价和奖惩四方面机制展开。二是从本土视野出发,分析国内教育督导领域存在的问题,提出相应的建议。如周光礼通过对我国高等教育质量有效性的研究,提出应建立社会问责制。三是以教育督导促教育领域改革。如周峰认为,完善并强化教育督导评估,有利于实现我国基础教育的正确导向,遏制基础教育的两极分化。这些学者发表的论文从教育督导系统的各个层面提出一系列完善的策略,启发了国内教育督导领域的研究,成为我国教育督导研究的核心文献。其中,北京师范大学林崇德教授发表的《对未来基础教育的几点思考》一文,被引207次,排名第一。论文指出,未来基础教育质量提高的重要抓手之一便是教育质量评价,并充分发挥评价的诊、咨、督、促、导五方面作用。

(六)关键词分析

关键词是文献的核心和凝练,若某一关键词在其所在领域文献中重复出现,则此关键词反映的研究主题可投射出此领域的研究热点[17]。本文对1990—2020年国内教育督导研究领域的高频关键词进行共现分析,绘制关键词共现网络图谱,借此挖掘该时期国内教育督导领域研究的热点主题及其演变趋势。

1.高频关键词与共现网络可视化分析

运用可视化软件CiteSpace 5.7.R2对样本数据进行关键词共现分析,时间跨度1990—2020年,时间分区1年,阈值TOP N设置为50,采用Pathfinder算法进行关键词共现网络分析,最终得到节点N 628个,连线E 1 061条。为更清晰准确地显示国内教育督导研究领域的热点,将图谱中频次与中心性最高的“教育督导”节点人工修剪,并将同义的关键词进行合并,最终得到关键词共现网络图谱(见图4)。其中,节点大小表示关键词出现的频次,节点内部年轮状的光圈表示关键词出现的年份,最外围光圈表示该关键词在当前仍是研究热点。节点间的连线表示两个关键词曾在一篇文章中同时出现,连线越粗则共现频次越大[18]。对高频关键词的频次、中介中心性、年代等进行统计分析,得到前20高频关键词指标信息表(见表5),下面对这些高频关键词进行具体分析。

(1)教育督导制度与教育督导工作

结合图4和表5可知,教育督导制度和教育督导工作两个关键词出现的年份较早(1993、1992),频次(39、34)和中心性(0.36、0.15)都很高,位于关键词共现网络图谱的核心区域,所对应的节点较大,与其他节点的连线网络最为密集,为近三十年我国教育督导研究领域的核心主题。

教育督导制度是教育督导实施的全局性设计和总体性框架。此方面成果多为宏观、理论研究,大致可分为如下几类:其一是在比较视野下对英美等西方发达国家教育督导制度的探析及其本土化启示。如王璐研究了英国现行教育督导制度的机构、职能与队伍建设,探讨了对我国教育督导与评价制度改革的借鉴意义[19];江夏研究了英国现行学前教育督导制度的指标体系、职能与运作模式,提出我国学前教育督导应提升其独立性和专业性,并保证工作的透明度[20];王黎对荷兰教育督导制度的特点及其最新实施的“基于风险的教育督导”模式进行了探析[21];李帅军等考察了法国教育督导制度[22-24];唐一鹏罗列了法国教育督导制度机构、队伍、法制上的特色,指出其不足在于督导方式过于复杂,频率过高,以及督导人员的数量配置与区域均衡性欠缺;谢琴等考察了美国教育督导制度的特征与发展趋势[25-26];穆岚横向比较了法、德、日三国教育督导制度的特点,认为我国教育督导应明确督导主体与对象平等的观念,坚持督学与督政兼顾并加强督导队伍的专业化建设[27]。其二是针对我国教育督导制度存在的现实困境提出改革与发展的对策建议。如胡延玲等从法制的视角主张加强我国教育督导体制的法制化建设[28];穆岚、李帅军、凌飞飞等从教育督导制度的机构设置、督学队伍的结构与专业化职能发挥、法制建设等问题切入,提出了改革与发展的建议[29-31]。其三是探究教育督导制度、组织机构的发展历程。张彩云等研究了中华人民共和国成立70年以来,促进教育督导制度化和法制化的重要法律文件,如1991年颁布的《教育督导暂行规定》、2012年颁布的第一部专门性的教育督导法规《教育督导条例》、2014年颁布的《深化教育督导改革 转变教育管理方式的意见》等[32];苏君阳认为,改革开放40年以来,教育督导的组织机构及其职能的变迁经过了5个递进式的发展阶段,教育督导日益专业化、制度化和独立化,如2000年将国家教委督导团更名为国家教育督导团,2012年成立国家教育督导委员会[33]。

教育督导工作是教育督导制度政策的具体落实与实施,多为微观、实践对策研究。对于督导工作的研究,往往与督导人员、督导队伍的专业化有着密切联系,其中比较有代表性的是于慧的成果。该学者认为,教育督导工作的专业化涉及人员、技术、权力和服务四个要素[34]。学者们在探讨我国教育督导工作现状的同时,也会提出针对性的改进措施,如提高督导人员、队伍素质,加强相关培训等。在这些解决措施中,王桃英提出借助高等院校和研究机构的力量设立教育督导专业和相关课程,如教育管理学、教育政策学、教育法学、教育统计学、教育测量学、教育督导的伦理与文化等[35]。除了对督导工作专业化的研究之外,还有一部分学者研究了具体督导工作中更加细微的方面。如王培章认为,督导信息的收集是开展督导工作和作出督导决策的关键一步,目前我国教育督导工作在信息收集的观念、能力、沟通、制度方面存在问题,应加强队伍的建设和经费的投入,增强教育督导工作的信息收集能力[36]。