教学意境的原理与营造

作者: 王卫华 钟海燕

摘 要:教学需要意境,犹如学生需要意义。意境即意义发生、领悟之境。我国传统道家思想对意境的解释是有无相生,无中生有。但依据海德格尔“朝向……的存在”的现象学理论,教学意境就是给学生提供一个朝向教学目标的回旋、震荡空间,在这个空间中,一切还没有完全实化、固定化,它能够让学生有机会领悟教学的意义。教师要重视教学意境的营造,并注重学生生活世界的充实。

关键词:教学;教学意境;意义;现象学

中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2022)01-0112-07

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.01.017

教学意境属于教学艺术论范畴,其核心概念是意境。意境是一个极具中国传统文化特色的词汇,最早来源于道家思想,随后,又受到唐代佛学特别是禅宗思想的影响,主张有无相生,无中生有。但传统论述中大多直陈结论,缺少必要的论述和原理分析过程,需要体悟者自己体悟,容易让人只知其然,难以知其所以然。海德格尔是西方现象学的重要代表人物,以其现象学视角看意境或教学意境,除了具有我国传统文化的韵味,更兼备西方哲学思想直观、明确的特点。

一、教学需要意境

意境曾广泛存在于我国古代美学和文论之中。在美学中,“所谓‘意境’,就是超越具体的、有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟。”[1]意境能够使人超越有限,达及无限,让人产生“念天地之悠悠,独怆然而涕下”之感。在古代文论中,意境强调情景交融,主张认识过程中主观与客观的统一。例如,司空图说“思与境偕”,苏轼说“境与意会”,叶梦得说“意与境会”,王世贞说“神与境合”“兴与境会”,朱存爵说“意境融彻”,袁宏道说“情与境会”,等等。

意境所具有的有限与无限、主观与客观相统一的特点,使它有可能成为意义发生之境。人们因为需要意义,故从源头上需要意境。我们常说人是有意识的存在,这句话也可以理解为人是有意义的存在。孔子说:“饱食终日,无所用心,难矣哉!”(《论语·阳货》)人总是在“无事找事”中生存着,也总是在有意无意间做着“指鹿为马”的事,这又使许多人努力去区分“鹿就是鹿,马就是马”,从而创造出形态各异的生活,创造出生活的意义。人生活在意义中,就像鱼儿生活在水中。海德格尔由此认为,人是诗意地栖居在大地上。

教学需要意境,犹如学生需要意义。教学中的大量知识不仅具有有限的、相对客观的含义(sense),更具有无限的、相对主观的意蕴(meaning),含义和意蕴合称为意义,相比较而言,意蕴更接近我们日常“意义”的概念。对于含义,通常的认识方式是解释或说明;对于意蕴,更好的学习方式则是理解或领悟。而理解或领悟的最佳情境就是意境,意境中的意蕴无法明确言传或告知,需要学生自己来体悟,表现为获得某种“言外之意”或“弦外之音”。很多时候,教师只教授了含义,却忽视了意蕴;只强调了清晰地解释知识,却忽视了学生对模糊意义的领悟。请看教师让学生遣词造句时,学生写出的这些“雷人”话语。

我的弟弟长得欣欣向荣。(用“欣欣向荣”造句)

我的其中一只左脚受伤了。(用“其中”造句)

他一边脱衣服,一边穿裤子。(用“一边……一边”造句)

父母毅然决然地生下了我,那么就要无怨无悔地照顾我,三个人一起在坎坷的路上走。(用“毅然决然”“无怨无悔”和“坎坷”写一段话)

仔细分析这些句子,我们发现学生并不是完全不知道这些语词的含义,只是不知道它们的意蕴,更不知道如何使用或表达这种意蕴。所以,教授了含义并不等于教会了意蕴,更不等于理解了意蕴。而没有完整意蕴的支撑,学生所学习的语词含义也会陷入干瘪的、符号化的记忆状态。其实,不仅遣词造句等语文科目如此,历史、地理、政治、艺术等富含人文思想的科目,甚至数学、物理、化学等含有大量符号、公式、定理的科目都蕴涵着我们教育所赋予的深深意蕴,如果学生不能顺利理解、领悟,学生所学的知识就会板结化,没有生发力,呈现出“有知识没有文化”的状态。

教学的永恒追求是有效教学,它又可以分解为有效果、有效率和有效益[2],但归根结底是有效果。效率是对效果实现速度的衡量,效益是对个人和社会效果价值的分别表述。何谓有效果?这又涉及对教学目标达成状态的考查。教学目标是指人们对教学活动的预期结果。有些目标是明确的、有限的,如我国三维教学目标中的知识与技能、部分过程与方法等;有些目标则是模糊的、无限的,如情感、态度、价值观以及它们共同体现的意义。我们现在判断教学是否有效果,主要是判断那些明确的、有限的目标是否达到,达到多少,即注重那些可测的、可以量化的目标,而对那些模糊的、无限的目标,我们往往忽视,或者直接掠过,有时嘴上说重视,实际上什么都没干。所以,要真正实现教学的有效性,这两个方面的教学目标都应该得到重视,而不是顾此失彼。2001年我国启动新一轮基础教育课程改革后,曾出现过关于知识教育的“王钟之争”[3]。这场争论与其说是重视知识和轻视知识的辩论,倒不如说是对教学内容中确定性与不确定性的讨论。重视知识更多意味着对明确、有限的教学内容予以重视;轻视知识,或者说不如以前那样重视知识,实际上是将教学的重点分一部分给那些不确定的、无限的教学内容。这些内容以往很难登上教学“实际目标”或“考核目标”的台面,但在新课改理念中,在相对全面的教学序列中,它理应作为必要的“教学内容”受到重视。法国学者埃德加·莫兰认为,未来教育需要迎战广泛的不确定性。他强调说:“20世纪认识的最伟大的成就就是认识到认识的极限。它所给予我们的最大的确定性是关于不仅在行动里、而且在认识中的不确定性之不可消除的确定性。”[4]

意义(意蕴)就是最大一部分不确定的、充满无限性的教学内容。“没有一条富有诗意的、感性的审美的清泉,就不可能有学生全面的智力的发展。”[5]但在以往过于实化、清晰的教学环境中,各种知识点及训练程序都被事先装入到既成的理性框架中,用这种方式教育、培养出来的学生,无疑是“装在套子里的人”,他们的审美直觉、自由想象、心灵感应、智慧火花、情感氤氲等无处藏身。给教学营造意境,就是给意义一个发生、领悟之境,也是给那些不确定性教学内容创设一个实现的机会和空间。若如此,它可以把学生从有限的、规定的、既成的世界中解放出来,让他们具有深邃的目光、宽广的视野、灵性而充满活力的气质,学生由此成为思想活跃、思维自由的年轻一代,这正是教育通过意义对人生的滋养,使教育中人的存在或人的生命具有丰富性和广延性,使人具有真正的生命高度。

二、教学意境的原理

中国传统文化对意境何以生出意义的解释一般来源于道家的虚无思想。虚与实相对,如果说实是指已经产生了某物,同“有”,虚则是指此物产生之前的情态,同“无”。“无,名天地之始,有,名万物之母。”“天地万物生于有,有生于无。”(《老子》)有固然可以生有,但相比于“无中生有”来说,其源发性和震撼性稍逊一筹。所以,自古以来,在我国传统认识中,要生发出原本没有的东西,其最终的源头必然是无。但这个无又不是绝对的空无一物,无边无际,它暗含了某种趋势,蕴藉着某种态势,所谓“大音希声,大象无形”,它是一种既广袤又无处不在的状态。正是从这种相对“虚无”的意境中,意义开天辟地,横空出世,从无到有。虚也可以理解为空灵,空就是要抛弃一切冗赘之物,尽可能向“虚无”的境界靠拢;灵则是指我们神思飞越,尽显灵性,它既不是实物的反映,也不是理性的演绎,而是在电光石火中,来自我们精神和灵魂深处的意义发生了。

意境生发出意义除了虚无,还有模糊思想,与清晰相对。所谓模糊,是指没有明确的对象化、既成化,它是未确定的、未成形的,但恰恰如此,它才能以不变应万变,生发出无穷无尽的意义。清晰往往因为过于实化、对象化,反而限制了它的可能性,使它趋于某种静止状态。这正如我们鸟瞰棱角分明的山峰,俯视一目了然的江河,它们固然有清晰、透彻之美,但始终缺少一种耐人寻味的意蕴;而云霞飘绕的峰影,曲折掩映的水色,却能激起人万般遐思。宋代画家郭熙说:“山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。人欲远,尽出之则不远,掩映断其脉则远矣。”(《山水训》)其实,从画面的物理性质看,尽出之山一般要比烟霞笼罩之山高大,但烟霞笼罩所形成的朦胧感、模糊感却让人浮想联翩,造成了烟霞笼罩之山更高大的意境,这样,人所直观的内容实际上便蕴含了意义的悠远深长。

如果说从虚实相对中,意义获得了从无到有的发生,那么模糊与清晰的比较则让意义具有了无限拓展的可能。概言之,意境要生出意义,它首先要“无”,但又不能绝对“无”;它生出的意义是清晰的,但生出的过程又具有非理性的模糊性。这种观点具有鲜明的道家辩证法色彩。

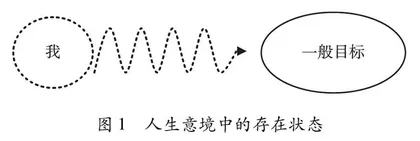

海德格尔现象学思想与道家老子思想有相契合的地方,利用他的思想对意境原理进行解释,既具有中国传统文化的神韵,又具有西方哲学思想的特点。海德格尔认为,我们总是“朝向……的存在”[6]。这是一种动态的、带有一定趋向的发生过程。从大的方面看,人必有一死,因此,人生来就是“朝死”的存在;从小的方面说,人总是会给自己设定或大或小的目标,在不断趋向这些目标的过程中,度过了绵延的人生时光。所以,“朝向……的存在”是人的实际生活态势,它构成了我们的日常生活世界,我们从中获得人生意义。从这个意义上说,生活世界就是人生意境。我们在人生意境中的存在状态如图1所示。

在图1中,“我”与周边的日常生活场景没有明确的界限,但又不是囫囵一体,所以,“我”用虚线和周边隔开。“我”在生活中总是会树立一些目标,但这个目标只是一个大致的趋势,一种发展的态势,而且没有一个强制规定的发展路线。由“我”到目标之间的过程是不确定的,是无限、回旋的,它可以让“我”生出无穷的意义,因此,生活世界中并不缺乏意义。“完整丰富的生活世界本身才是唯一的主题和目的,生活不为了别的,就是为了‘活着’。”[7]活着就是人生的意义。

到了科学世界或教学世界,由于主客体的分离以致对立,作为主体的“我”与作为客体的科学知识隔离开来,“我”与周边形成了实线关系,科学知识成为对象性的教学目标。为了达到最佳的教学效果,这些目标往往是清晰的、有限的,最好是可以测量的。同时,为了让学生“少走弯路”,很多教学甚至连达到目标的轨道都设计好了,并且尽可能是“直线”。这种存在状态如图2所示。

在这种看似快捷的、毫无回旋的轨道中,以往“朝向……的存在”的空灵被打破了,我们虽然达到了科学目标,却有可能遗漏了意义。事实上,多年教育实践证明,它已经酿成了严重的后果,诸如学生精神匮乏、僵化死板、思想单薄、缺乏活力、目光短浅、急功近利等教育乱象无不是缺乏意义的表现。

当然,就此舍弃科学世界或教学世界,回归到原始的、自给自足的、与自然世界融为一体的小国寡民时代,现在看来显然是不现实的。人类已无法割舍科学世界或教学世界,科学知识早已融入我们的灵魂,进入我们的血脉。既然如此,根据海德格尔“朝向……的存在”的论述,在达到既定教学目标的前提下,我们可以改变趋向它的过程,并在这个过程中,尽可能使作为主体的学生融入其中,形成类似于意义充盈的生活世界中“我”的存在态势。这就是教学要着力营造的意境——意义发生、领悟之境。这个过程如图3所示。

在教学意境中,一切都还没有完全实化、固定化,它虽然有一定的教学目标,但我们并不急于直接攫取目标,也没有规定朝向这个目标的轨道。换句话说,在朝向目标的过程中,它还有巨大的回旋、震荡空间,这将是意义的发生之所,也是学生的领悟之处。正如阅读一本经典小说,如果直接看最后的结论,所获得的不过是一个结局罢了。小说的真正价值是在阅读过程中领悟它的意义,由意义所引发的兴奋感远远胜过对一个“结局”的知晓。我们再看看教育中的例子。反复阅读是营造意境的一种常用方式,面对文本或科学知识的表述,我们有时并不急于得到表述的最后结果或科学知识的最后结论,而是反复阅读表述的详细材料。在此期间,虽然需要花费很多时间,但只要这些材料足够经典,我们可能收获远大于结果或结论的东西,它就是我们领悟的意义。