异域中的家国:百年留美博士生专业与就业的情感取向

作者: 刘训华

摘要:以美国哥伦比亚大学等五校中国留美生时间跨度近百年的21篇涉及教育、工作等话题的博士论文作为研究对象,基于专业与就业主题,运用新教育叙事方法,从家国情怀的视角探讨百年留美博士生专业与就业的情感取向。与一般认为留美生毕业后大都留美的观点不同,中国留美学生在美期间的家国情感实则更为强烈,去留问题往往取决于不同历史时期的学业需求、职业选择以及国家情感等因素。远离故土,使他们具有更为强烈的建功立业、报效祖国的内在逻辑,尽管因时而异作出的选择不同,但专业报国、择业优先和服务祖国的内在逻辑始终贯穿其中。

关键词:家国;留学;博士;专业;就业

中图分类号:G643.8

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2022)04-0081-09

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.04.011

为何要漂洋留学?优质学业是学生首先考虑的因素,而家国概念在留学生的情感世界里较之一般国内学生显得尤为突出。对于留美生的毕业去留问题,不仅应在社会层面进行关注,还应在学术研究层面展开分析研究。本文以1910年至2010年间哥伦比亚大学等美国五所高校留美生的21篇博士论文文本作为研究对象,探讨留美博士生的就业选择和家国情怀。

一、留美生博士论文中的“自我”研究概述

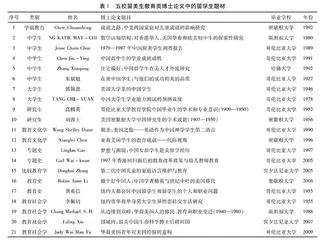

赴较为发达国家开展教育交流,是加快国家经济和技术发展的有效途径。由于时代局限,早期中国出国留学人才流失现象比较严重。国内研究设施不足,工作和生活环境恶劣,工作收入水平低,以及西方社会思潮影响等都是阻碍留学生回国的主要因素。虽然如此,不可低估返回中国和留在美国的留学生们都对增进中美两国理解和交流起到了重要作用。笔者基于1910年到2010年间美国哥伦比亚大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学、斯坦福大学、密歇根大学五校中国教育类留学生的321篇①博士论文数据库,从中梳理了21篇涉及中国留美生题材的博士论文(见表1),探讨涉及留美生自身身份的相关问题。

我国改革开放后大规模派遣留学生出国学习,主要是基于“要用国外的条件,来培养我们的科研人员”之目的[1]183,缓解国内研究生培养条件匮乏的问题。1986年至1998年,中国约有4.3万名博士毕业生[2],该时期中国留学生在美国获得博士学位者约为2.3万人,相当于国内培养博士总数的一半,数量之多引人注目。自1999年以来,中国不断扩大研究生招生规模,留美博士人数相对于国内博士人数的比例随之不断下降。1999年至2012年,中国留美博士毕业人数仅相当于国内博士毕业人数(约44万人)的11.4%[3]。

留学本身体现了国家和民族利益的需要。郭锡恩在其1946年的博士论文《美国大学里的中国学生》中明确指出,国家需要身体健康、学识渊博、有远见、有合作精神的人,从象牙塔到市场是一条很长的路,成百上千归国留学生被赋予领导的责任,象征着人民的信仰和希望[4]210-211。

二、学业成就与动机:一个长久的话题

学业问题是留美生首要关注的问题。对留美生的学业成就考察,占本文所考察博士论文的38%,体现出留美生对该问题首要且普遍的关注度。

1.学业成就是留学生研究的首要命题

学业成就是留美生研究始终关注的领域,刘蓉士在《美国密歇根大学中国研究生的学术成就(1907—1950)》一文中,将1 077名在中国出生的留学生作为研究对象,探讨了学业相关问题,如这些学生的学习成绩与入学年龄、性别、父母职业、在中国的居住地、专业领域,以及他们在被密歇根大学录取之前授予学位的机构等因素之间是否存在明显联系;这些学生在密歇根大学完成研究生学业后在多大程度上被遣返;回国后他们得到了什么职位;在遣返后他们采取了什么立场;毕业后从事的职业与学生各自的研究生专业领域是否一致等[5]1 。

高麟英在其博士论文《哥伦比亚大学教育学院中国毕业生的学术和专业意识(1909—1950)》中介绍了从哥伦比亚大学师范学院毕业的中国学生的学术及专业成就。论文不仅为哥伦比亚大学师范学院的中国学生及有国际交换计划的学生提供了有价值的信息咨询,也对将英语作为第二语言的师范院校学生在进入师范院校之前和之后的学术及专业水平进行了比较。

表1中的论文同样涉及中小学生学业成就动机及家长参与研究,如《中国高中生的学业成就动机》一文检验了社会、文化、个人因素与成就动机之间的关系,以预测中国高中生的学业成绩。该文认为:内在责任感较强的学生的成就动机水平较高,自身认为能力不高的学生的成就动机水平较高,单纯强调学业成就优先的学生成就动机不高,家庭社会经济背景不是成就动机的有效预测因素,家庭社会经济背景较好的学生的学业成就较高,家长对其学业能力评价较高的学生比其他学生更看重学业成绩[6]。《父母对教育的参与:基于小学儿童的视角》的作者提出了有关父母如何参与学校和家庭行为等方面的建议。该文认为,尽管父母可以通过多种方式参与儿童教育,但父母的参与意愿通常决定了他们是否会参与,这项研究的结果还暗示了学校倡导父母参与子女教育的意义[7]。

2.留学生中的性别、文化冲突

女留学生在海外求学中经历的文化变迁与冲突,体现了性别、文化和梦想的相互交织。《梦想与困境:中国女留学生赴美留学经历》一文认为,女大学生完成学业后选择工作还是继续学习,毕业后是返回中国还是留在美国,取决于各种利益冲突,其中妇女的传统角色和现代角色之间的冲突似乎是最根本的。该文中几乎所有受访者都表达了她们既想成为好妻子和好母亲,又想成为事业上的现代女性的愿望。一方面,她们希望在某些领域出类拔萃,以表明她们是现代女性;另一方面,她们仍然认为结婚、生子、照顾丈夫和家庭是一个好女人不能忽视的责任[8]。而当发生冲突时,女留学生往往根据不同情况作出妥协和权衡。

3.对个体素养的定量分析

个体素养是决定学业成就的重要禀赋。朱斌魁从统计学角度提出如下观点:奖学金与领导力的相关性很高,英语水平与奖学金和领导能力都具有很高相关性,英语知识和汉语知识之间的关联度很小或几乎没有关联,奖学金、领导力和英语知识都与在美国度过的时间长短相关,中文知识与在美国停留的时间无关,在中国学习英语的最初几年和在美国学习的几年与英语知识的相关性均较低[9]。这些统计分析将为制定选拔和管理中国留学生的相关政策提供数据支持。

刘蓉士在其研究中发现:中国学生的学业成绩与入学年龄无显著关联,女性的表现稍稍优于男性;父母职业和学生成就之间的关系较为轻微;留学生的中国居留地与学业成就间没有任何明显的关联;学术地位与专业领域之间有显著关系;学术成就和入学前学位的授予机构之间存在明显关系[5]2-3。通过样本数据得出的这些结论,为中国留学生做好留学计划、制定留学策略带来了启发。

三、专业选择与“重理工轻人文”的现象

相关数据表明,2009年秋在美国高等教育机构就读的中国留学生中,本科生、硕士生和博士生占比分别为 37.5%、29.5% 和 33.0% [10]。根据美国国家科学基金会(NSF)历年发布的《美国大学博士学位获得者综合报告》(Doctorate Recipients from United States Universities Summary Report),中国在美国外籍博士生源地中名列首位。1989年至2012年,共有72 549名中国留学生在美国获得了博士学位,占同时期美国博士总数(1 026 715人)的7.1%,占同时期美国外籍博士总数 (304 450人)的23.8%[3],相当于每4个美国外籍博士中就有1人来自中国。美国国家科学基金会发布的《科学与工程博士授予报告1994》(Science and Engineering Doctorate Awards 1994)提供了1985年至1988年中国理工科留美博士的学位授予情况:1985年137人,1986年 199 人,1987年 296 人,1988年 480 人。在这些留学生中,专业选择蕴含着怎样的情怀?

1.留美生的专业选择

刘蓉士在研究中发现,中国留学生的学术兴趣较之社会科学,更偏重医学、自然科学和工程学。这些中国学生在医学方面的成绩最高,其次是工程学和物理学,在社会科学方面的成绩最低[5]2-3。

表2显示,在1 077名学生中,攻读工程专业的有452人,占比42.0%;社会科学的367人,占比34.1%;自然科学的176人,占比16.3%。土木工程、机械工程和化学工程三个专业的人数在工程领域处于领先地位。在社会科学方面,经济学专业人数排名第一,政治科学排名第二,教育学排名第三。在自然科学中,化学专业的人数位居第一,其次是数学和物理学。

表3体现了各个专业的选择降序,经济学是留学生的第一选择。从表4可以看出,在第一阶段(1907—1911年)只有6名学生在密歇根大学学习;从第二阶段(1912—1926年)开始,留美生的专业选择分布在表4所列的五个领域中;在第四阶段(1937—1945年)之前,工科在选择人数方面一直处于第二位,之后上升至第一位。人文学科的选择人数基本保持在第四或第五的位置。选修医学的人数始终不多,自然科学则基本保持在中间水平,社会科学与工学共享第一或第二的位置。

2.留美生的毕业出路

刘蓉士研究中的术语“职位”是指一份工作或职业。比如,密歇根大学的校友吴贻芳获得了该校生物学博士学位,担任过金陵女子大学校长,出席了联合国制宪大会并成为在《联合国宪章》上签字的第一位女性,1956年和1981年还先后两次当选为江苏省副省长。

刘蓉士在研究中发现,这些学生在密歇根大学完成研究生学业后,除清末特殊时期外,1912年至1936年回国人数占比均在85%以上,呈现出较高比例;而1937年至1945年和1946年至1950年的比例分别是68.8%和45.4%(见表5)。随着中国政治局势不断发生变化,留在美国的人数也出现了变化。至于回国后的留学生所从事的职业或担任的职位,只从629人处获得了资料。其中,以教师身份进入高等教育领域的人数最多,其次是工程师和政府官员[5]2-3。总体而言,留学生回国后在国内从事的职业与研究生的专业领域并没有太大的脱节。

3.通过发挥专业能力报效国家

每个社会群体都有自己的独特文化。语言的使用可能在相同的社会框架内有所重复但又不同,因为日常的经验因素和个人活动会影响语言的解释和意义[11] 。留美博士生具有强烈的祖国情结,以1948年毕业于哥伦比亚大学的博士李抱忱为例,其博士论文《国立北平师范学院音乐教师教育计划》探索了在中国这样一个既有自己音乐传统,又越来越受到西方音乐影响的国家应该培养什么样的音乐教师,开设什么样的课程,如何选择这些未来的音乐教师,以及由谁来教育这些未来的音乐教师的问题[12]。李抱忱在耶鲁大学、美国国防语言学院及爱荷华大学教授了二十多年的中国语文,在抗战时期还指挥合唱团用歌声唤醒民众。1939年,他编辑了英文五线谱版的《中国抗战歌曲集》(China’s patriotssing)(均附钢琴伴奏谱),选入《义勇军进行曲》《游击队歌》《抗敌歌》等12首抗战初期在中国广泛流行的著名歌曲。他先后出版了《合唱指挥》《李抱忱歌曲集》《抗战歌曲集》《独唱曲集》和《李抱忱音乐论文集》等著作,一生关注音乐和语言学,为中国音乐和抗战事业以及中美交流作出了贡献。

四、徘徊中的家国:家国情怀的强化与重塑

1.什么样的人会到美国留学?

什么样的家庭培养出的子女可以去美国留学?留学前一般是何种学历?父母职业如何?刘蓉士在对1 077名中国留美学生进行考察后发现,进入密歇根大学的留学生年龄在25岁以上的约占70.0%。在性别方面,1/5的中国研究生是女性。父母职业中占比最多的是商人群体,其次是教师群体,之后是政府官员群体。进入密歇根大学之前,89.8%的中国学生拥有本科学历;入学前,有79.4%的学生在国内大学就读,19.6%的学生在美国大学就读。在1 077名学生中,攻读工程学专业的占42%,社会科学专业占34.1%,物理学专业占16.3%。学生的专业兴趣从社会科学转向工程学,这是因为彼时的中国需要大量理工科专业技术人员,因此,只有理工科专业的学生才有资格获得政府奖学金出国留学[5]157。