从凤山书院学田契约文书看学田的经营与使用

作者: 林芊

摘 要:创建于嘉庆十二年(1807)的普安直隶厅①凤山书院,遗留下一组学田买卖相关文献,为了解学田经营及管理提供了真实资料。研究发现:凤山书院学田来源除官民捐赠外,书院自主购置学田是保持经济稳定的主要方式;书院除将学田出佃收取地租外,还通过放贷将每年盈余交给商家经营而收取利息,这两种方式成为其收益的途径及经费来源;书院社会性支出不少,而支付方式单一,折射出凤山书院经济并不宽裕的境况;但与其他书院比较,甚至较之上一级的府级书院,凤山书院运行的常费仍较为优裕。

关键词:普安直隶厅;书院;学田经营;契约文书

中图分类号:G529

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2022)05-0071-09

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.05.011

一、凤山书院与书院学田契约文书

1.普安州凤山书院

清代普安直隶厅,即今天的贵州省盘州市。明永乐十三年(1415)贵州设省,将原属云南的普安划入贵州;清嘉庆十四年(1809)普安升直隶州。凤山书院创建于清嘉庆十二年(1807),因设置于普安州州城西门内凤凰山半山上,故名凤山书院。凤凰山“山自滇宣威迤逦而入”“州镇山也”[1]337。从书院选址地理位置看,普安州从一开始就给予凤山书院极高的地位。

中国古代书院承担讲学、藏书、刻书、祭祀等活动,是古代中国教育与文化传播的重要机构。尤其是清代,县级书院还承担科举各项事务的功能。从国家的视角看,普安与贵州多数州县一样,是少数民族地区,书院的教育有特殊作用。元朝普安路总管府以彝族于矢万户为主体。明初置府时,土官那邦之妻适恭为知府。普安实际上是少数民族“自治”地区,如明代知州沈朂所言:“地方本西南荒服之表,蛮夷部落。元世始拔土豪吏置官署……羁縻而已。”[2]5自明代起“守城屯,垦田编户……渐拟于华郡”[2]6。除屯守的军民外,当地居民中“土酋号十二营,部落有罗罗、仲家、仡佬、僰人”[2]15。除仡佬族名称依旧外,罗罗、僰人即今天的彝族,仲家即布依族,今天这里仍然是贵州的彝族、布依族主要聚居地之一。因此,凤山书院除作为科举场所外,又是为少数民族地区传播文化、培养人才的重要场所,因而,在普安社会发展中有着特别重要的作用。

清乾隆时期,普安州学署曾经设在州城外营盘山的文庙内,但“署又圯”[2]113。至光绪时,州学署与州儒学教育场地皆在书院,实际上形成了州学及儒学教育与书院联成一体的局面。因此,书院既是讲学、藏书、文化传播的场所,又承担着儒学教育的日常工作。《贵州书院史》仅将凤山书院列入书院一览表中[3]161-167,但书中缺乏对书院具体情形的详细记载。本文借助研究凤山书院档案文献,揭示书院的经济事务活动。

2.凤山书院学田契约文书

2020年1月,笔者在贵州省盘州市档案馆发现一组清代普安州凤山书院学田及相关文书的档案资料,该资料在档案馆的档案目录为“全宗号J149”,共11盒。该文献形成时间,最早一件为康熙四十六年(1707),最晚一件是光绪三十三年(1907)。凤山书院在成立之前,州儒学或许就在购置田产或接受相关人士的田产捐赠,如档案内康熙、乾隆、嘉庆年间等早于凤山书院创建时期的田契就是此种情形;另一方面,凤山书院创建后也不断地购置与经营田产、接受捐赠。因此,形成了自康熙及以后的乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等各时期的田产契约及相应文书,它们作为产权证据现保存于盘州市档案馆。

“全宗号J149”档案收集的清代普安州凤山书院的学田及相关文书中,田地买卖等契约直接提供了清代普安州凤山书院学田来源与经营资料,是研究该书院经济活动最直接的史料。根据内容性质的不同,“全宗号J149”档案内收集的契约文书可分为五种类型。

第一,土地买卖及相关的契约文书。土地买卖及相关的契约文书各时期的件数分别是:康熙时期1件,乾隆时期22件,嘉庆时期37件,道光时期65件,咸丰时期14件,同治时期1件,光绪时期1件,共计141件。学田要向国家缴纳田赋,完纳赋税时会相应收到一张契税证照,即“执照”,它是学田契约文书的有机组成之一。这样的赋税“执照”从乾隆到咸丰各朝都有,而在11盒内就有道光咸丰时期的“执照”79件。买卖契与执照构成了凤山书院学田档案的主体。

第二,册籍账簿。册籍账簿共2本:1本是“丹霞山屯田账目”(丹霞山为盘州境内名山)。封面题字上有“光绪二十七年四月二十一日”,当可判断是成册时间。“丹霞山屯田账目”尺寸长60 cm,高25 cm,共6页,内容是对田亩数及相应收租数的统计与确认。但该册籍与凤山书院田契同在一起,应当不是寺院庙产而是书院学田。另有1本册籍账簿,因封面上题字有“府”字,估称之为“府”字册簿,又该册簿封面题字有“光绪三十三年九月三十日”和“共用印二十六颗”,可知前者是成册时间,后者是对此次整理成册的官方认可,因为用印的印章是“普安州同知关防”。“用印二十六颗”即是在册内26处(主要是在骑缝处)钤有“普安州同知关防”印。“府”字册簿内又收入两册田赋与租户底簿,分别是“各租石数目并各佃姓名”底簿1本,“城乡庙租公租等款”底簿1本。

第三,官文书。官文书是官方颁发的各类证书或者反映官方意志的文件。本档案中的官文书主要是捐买品衔证书,名称为“实收”,共有捐买品衔“实收”证书15件。

第四,助捐银(钱)人员名册。有名册1本,由于原始档案保存不规范,故不知该捐银(钱)人员名册所捐对象是谁。

第五,杂类文书。主要是内容与文书有直接关联的散件,如记载年份开支的账目单据,或修理城墙所付材料与工匠钱等。

须特别强调契约及一些文书上所钤印的图章:凡乾隆至嘉庆十六年(1811)前契约及文书上所钤的印章,皆为正方形(5.5 cm见方),是满汉文同印,汉文为“普安州之印”或“普安州直隶州知州之印”。凡嘉庆十九年(1814)至光绪年间契约及文书上所钤印章,也为满汉文同印,汉文为“普安直隶同知关防”,印章呈长方形,尺寸是5.5 cm×8.5 cm。印章样式变更是因为在嘉庆十六年(1811),普安直隶州改建置为普安直隶厅,并从普安直隶州境内分离一部分新设兴义县,普安直隶州知州改为同知,一直延续至清光绪时。而凡钤有“盘县整理教育学产委员会图记”印章者,印章尺寸为正方形,边长为5 cm,是民国时期的印章。

另外,凤山书院保存有许多书院创建前的学田契约文书及儒学的膏火、宾兴等田租契约文书,原因在于普安州学及儒学教育与书院联成一体的特征。自然,书院也就成为儒学学田的继承者,儒学的膏火、宾兴等田租皆由书院经营管理。

二、凤山书院学田来源

以著名的岳麓书院为例,其学田来历大致有三类:私人捐助、清理收复混乱时期流失学田、地方政府拨入公田,其中公田比重达74.1%,捐助比例14.7%,清复故田比例11.2%[4]82。贵州明清书院学田来历基本相同,不同的是除官方投入外,个人捐资也是书院经济的一个重要来源,初创时尤其如此。贵州自创建书院以来,就记载了官员的捐助情况,如明代弘治十七年(1504)所建文明书院、嘉靖十三年(1534)所建阳明书院,都得到提学、巡抚等的捐资[5]272-275;再如,从普安厅分离新建的普安县在道光二十二年(1842)创建盘水书院时,官民捐银1 600两[6]99,这些都有文献为证。但凤山书院创建时所得捐资,现无资料可查。

盘州市档案馆“全宗号J149”内学田契约表明,书院资金的官方来源,其中一种是官府将没收的“逆产”转给儒学或者书院做学田,此种做法在贵州地区较为常见。所谓“逆产”,大都为阵亡起义军军人或者逃亡人员的田产,如例契1就是一件将没收逆产转给书院的契约文书。

例契1

立安田地通学王化雨、袁敦化、方绍周、张行玉、任侣瑷、史廷柱、谢华峰、黄际阳、张君泰等。为因黄正友具□本文中出现的“□”均为无法识别的文字。,陈瑾霸耕黄正亷逆产,经府主徐审断,归学管理安佃。不准陈黄二姓耕讨及隐匿侵占。恰□当即会同踏勘四至后,开载明安佃与张臣恩亲耕。议作每月税谷三石五斗外,得受水口九八[呈]色银五两,过张华玉铺四平码。秋成之日该佃挑纳书院,不拘年岁丰欠,如数清完,不得短少升合。若有差欠,除将水口艮(银)两扣除外,扯田另安。其田地系官断归,理一次遵依。今该佃张臣恩亲讨,自应亲耕,毋得讨后仍归陈黄二姓耕种情弊。倘□此情,日后查出即将水口银两□官,罚入充公,扯退另安。勿谓言之不先也。此据。

内添会同、每年、五两六字。

计开:

小冲河田一分,大小一十四坵。山地一分,四至列后。

上底(抵)团山下□黄姓出当与石家地脚下。下底(抵)黄正和田上高埂。左齐山梁,左下齐吴毓翠田地高埂。右齐沟,右下齐黄正和田高埂。又山顶上左边岩子下四方地一大块。又左沟外地两小块。又桐子林路上地一块,四至内柿花树两大株。

凭原差张天潮(押)

徐开学(押)

嘉庆二十四年四月十六日安佃通学田契(押)

张君君泰笔(押)此契出自盘州市档案馆全宗号J149,目录号1,盒号3。

“因黄正友具□陈瑾霸耕黄正亷逆产,经府主徐审断,归学管理安佃。不准陈黄二姓耕讨及隐匿侵占。”由此,书院获得小冲河田大小14坵,山地1分。此外,官方投入的另一种方式是出售官职为书院筹措资金。据当时法律,凡出资200两者,给官九品。

捐赠更多来源于民间,书院档案中还保存有数件民间捐赠文书。例契2就是一件道光十六年(1830)何世清、禄义等以“功德田”名义捐助十三坵田予书院的契约:

例契2

何世清、禄义助功德田亩,约种一斗大小十三坵,去当价纹银二十八两整。每年收租三石二斗。今予弟兄情愿将此田亩义助文昌宫,以为修理焚献之费。

李贵繁

张应魁

凭通学斋长先生谢云龙 仝(同)押

屠天序

范兴蕙

刘廷彩

亲笔同②,目录号14,盒号6。

类似还有乾隆五十六年(1791)正月初十日黄文会等送田契,嘉庆二年(1797)七月二十八日王宏声送田文庙契,嘉庆七年(1802)四月十八日谢梁氏等再断脱业(捐赠田与书院)契。凤山书院建立后作为儒学的实际推广机构,也是上述田产实际所有者。

民间除捐赠田产外,还捐钱。据档案内资料,道光二十二年(1842)七月,书院首士范兴兰代表书院接受唐德寿捐予书院钱210千文同②,目录号1,盒号6。。按照清代折率,每千文等值银1两,该捐助银两为20余两。

“全宗号J149”内文件中,更多是田地买卖契约,表明书院置买田产是积累学田最常用的方式。据档案内资料,嘉庆二十一年(1816)十一月十五日,书院连续两次购进田产。同一年中两次购置田产的还有道光二十二年(1842),在七月和九月两次买田,前者买田1石2升种,后者屯田、大榜科田2分。

实际上,自凤山书院筹建起即开始自购置田产,该活动在嘉庆与道光年间最为密集,在档案馆“全宗号J149”内文件中,购置田产的契约嘉庆时期有30件,道光时期23件。

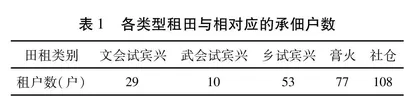

通过官方授田(其中有继承州学田)、接受民间捐赠、书院自购等方式,书院不断积累起一定数量的学田,以保证自己的日常开销。凤山书院到底有多少学田,各时期的记载不同,光绪十一年(1831)《普安厅志》记载的书院学田,可看作到此时为止凤山书院学田总量:

束修田租。在柳树湾、毛政营两处,每年定收折租银一百三十八两。戊子年加押佃银,今收银一百二十两。

膏火田租。本城花园社会十三石,复兴桥租四石,滥田坝租十二石,四里牌租五石,狮子口租十石,小观音寺租二十一石,对门山租十二石三斗五升,对门山地租一石五升,文庙后地租五斗,贺家沟租六石,西冲租六石,张官屯租五石零一斗,支家屯租十五石,印家庄租九石,沙沟租五十石五斗,恰怍屯租十八石,海子斗租十二石,龙洞租五石,马坡租八石,吴官屯租一石二斗,三板桥租三十七石二斗五升,软桥哨租二石,小冲河租三斗,妥乐屯租二石,亦资孔租二石二斗,小桥租二石,学庄租六石,妈依租四石。以上每年共收租谷二百七十七石九斗。