大单元视域下的高中语文主任务探究学习

作者: 杨琦晖崔允漷在《如何开展指向学科核心素养的大单元设计》一文中指出,“大单元不同于作为课程内容组织单位的教材单元”,这里的单元“是一种学习单位,一个单元就是一个学习事件,一个完整的学习故事”。[1]基于此,大单元视域下的高中语文学习既要钻研单篇,更要有整合意识。特级教师彭玉华老师对此有自己的独到见解,创意地提出打造以“聚焦主任务,探究新课堂”为追求的“主任务探究型课堂”。

彭老师倡导的“主任务探究型课堂”,指基于学习目标创设学习任务,一节课一个核心任务,是为“主任务”;基于学习任务开展学习活动,学生在活动探究中完成任务,达成学习目标。[2]其教学过程大体可以概括为“目标——任务——活动——成果”四个阶段。这一课堂新生态变“问题导引”为“任务驱动”,激发学生通过活动探究完成任务,并借助学习成果检测任务完成的情况。由单元目标到课堂目标,确定学习目标;由单元任务到课堂任务,创设学习任务;由课堂任务到课堂活动,生成学习活动;由课堂任务到课堂成果,建构学习成果。

为了让这一建设性的课堂构想更好落地,彭老师身先垂范,带领团队研发了系列课程。本人有幸跟随参与,并尝试设计了几个“另类”的教学设计。由于深感此项活动对于新时代语文教育的积极意义,所以在此抛砖引玉。

选择性必修中册第一单元汇编了多篇理论文章,“或阐释社会历史发展的规律,或论述学风改造的问题和正确思想的来源,或阐说真理的检验标准,或探讨个人立身处世的原则”。面对这些文本的教学,编写者也给出了建议“要通过研读经典理论文章,获得思想启迪,提升思维品质。有些文章的历史背景比较复杂,要参考相关资料增进了解;阅读时要抓住主要概念,把握核心观点,理清论述思路,感受文章强大的思想力量;同时注意欣赏文章的论证艺术,体会语言表达的准确性和严密性”。应该说,编者提供了学习该类文章的普适的方法。问题是,如果篇篇都这样教学的话,可能在应试能力上会有所帮助,但师生都会心生乏味之感。语文学习的内容没有吸引力,好比食材有问题,你在面上摆上花一样的装饰也没有用。理论文章本身就以知识的伟力见长,重在以理服人。本单元所选理论文章涉及人文社科,一不小心就会上成政治课、历史课、班会课。按王荣生教授的文本划分法,个人以为本单元的文本应以“用件”对待为妥。也就是说,我们要依托这些理论文本学语文,而不是语文课上大讲人文社科知识。

基于此,彭老师团队多次研讨论证后,最终确定本单元的主任务为“说理文说理方式探究”。根据单元文本特质,或单篇教学,或群文教学,分七个课时展开探究学习:思想与观点——说理文内容理解,思路与逻辑——说理文结构比较,归纳与演绎——说理文论证分析,选择与运用——说理文材料选择,语气与语体——说理文语言赏析,风格与特色——说理文表达赏析,质疑与追问——说理文辩驳分析。下面以《语气与语体——说理文语言赏析》一课为例,呈现大单元视域下的高中语文主任务探究学习的操作方法。

这一课时对应的学习文本是《改造我们的学习》,学习任务是探究说理文的语气和语体。课前布置预习任务:借助工具书或网络,了解语气和语体;阅读《整顿党的作风》《反对党八股》等相关资料,了解写作背景。课堂上要求学生自主回答,说说什么是语气?什么是语体?对于语气和语体,学生有所了解但了解有限。而这一部分知识对于学习、生活具有重要作用,对其进行系统的学习能帮助学生完备知识结构。综合多方资料,可做一下定义:语气是在一定的具体思想感情支配下具体语句的声音形式;语体是人们在各种社会活动领域,针对不同对象、不同环境,使用语言进行交际时所形成的常用词汇、句式结构、修辞手段等一系列运用语言的特点。

《改造我们的学习》是1941年5月毛泽东在延安干部会议上的讲话。这一年,中国共产党虽然暂时在陕北有了根据地,但是面临生存与发展的巨大压力。大批追求进步的知识青年来到延安,在带来新鲜血液的同时,也增加了思想建设的难度和迫切性。当时,毛泽东在党内的领袖地位还没有真正确立,党内存在着比较严重的主观主义和宗派主义倾向。面对干部讲话,很考验毛泽东的说话艺术,既要鲜明亮出观点,摆明态度,又要注意说话分寸;既要有理论深度,又要通俗易懂,有感染力。所以如何拿捏语气和语体就格外重要。

为了使学生随后的分组探究、展示更加有针对性,教师通过学案形式以简单的例子让学生习得有关语气和语体的知识。譬如语体可分为口头语体和书面语体。书面语体可以进一步细分为文艺语体、科技语体、政论语体和公文语体等。商讨研究方案,《改造我们的学习》的语气与语体具体体现在哪些方面?语气:陈述语气、祈使语气、感叹语气、疑问语气……语体:政论语体……语气这块知识,从学情来看,学生在小学、初中已有大致的认识,此次学习属于温故知新。而政论语体这一新视角,对于学生来说还是相对陌生的领域,需要重点展开。学习过程中要求学生运用知识,把《改造我们的学习》一文中对应的语气筛选出来加以评析。

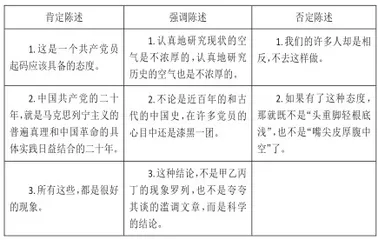

分组展示如下:

第一组:陈述语气——

第二组:祈使语气——

第三组:感叹语气——

第四组:疑问语气——

第五组:政论语体——

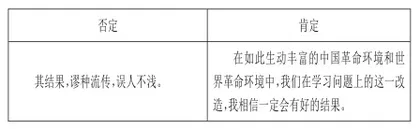

以科学论证的逻辑性、说理性与艺术描绘的形象性、情感性相交织为特征。语词上多采用社会政治词汇,并对其他各种词汇成分加以协调运用。造句上除陈述句外,多用疑问句和祈使句,复句被大量运用,讲究语句的气势节调。

依据上述对于政论语体的认识,探究学习应围绕诸要素展开。

1.逻辑性。尝试绘制此文的思维导图:

2.说理性。

思考:“改造我们的学习”中的“改造”能否变成“改良”“改变”“改进”?

“改造”,有从根本上改变旧的、建立新的,使被改造对象适合新的形势和需要的意思。“改造”比改进更强有力,“改造”意味着之前的形态问题严重,需要大刀阔斧的“手术”,不是“改良”“改进”“改变”等中性词汇所能表达的。联系毛泽东另外两篇“整风运动”文献——《整顿党的作风》《反对党八股》,题目中的“整顿”和“反对”,都旗帜鲜明地反映了毛泽东力图最快改变形势的迫切感。

3.形象性。关注各种修辞,如排比、对偶等:

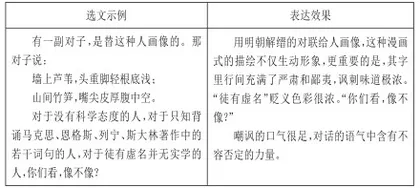

4.情感性。

于是剩下希腊和外国的故事,也是可怜得很,从外国故纸堆里零星地捡过来的。

“故纸堆”“零星地”“捡”漫画里有尖刻的讽刺;“可怜”而且“可怜得很”,充满了不以为然。

5.社会政治词汇及对其他各种词汇成分加以协调运用。

6.多用程度较重的副词

(1)我们对于马克思列宁主义的认识和对于中国革命的认识是何等肤浅,何等贫乏……

(2)但是我们还是有缺点的,而且还有很大的缺点。

(3)这种极坏的作风,这种完全违反马克思列宁主义基本精神的作风……

(4)这种对待马克思列宁主义的态度是非常有害的……

(5)这些都是极坏的作风。

(6)而且为数相当地多,危害相当地大,不可等闲视之的。

以上词语表达了思虑之重,忧心之重,进而需要迫切的行动。

7.讲究语句的气势节调,复句被大量运用

这种作风,拿了律己,则害了自己;拿了教人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。总之,这种反科学的反马克思列宁主义的主观主义的方法,是共产党的大敌,是工人阶级的大敌,是人民的大敌,是民族的大敌,是党性不纯的一种表现。大敌当前,我们有打倒它的必要。只有打倒了主观主义,马克思列宁主义的真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。

先用排比,“害了自己”“害了别人”“害了革命”,语势强烈,不容辩驳;后面又用排比,如机关枪,一阵强过一阵,“大敌”的比喻已经调门很高,“党性不纯”更是上纲上线,而“打倒”态度更强硬。

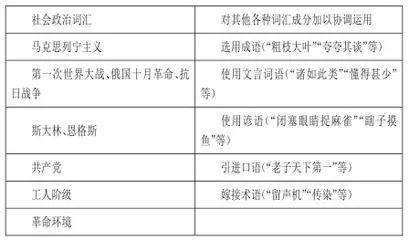

有了以上的分点展示,相信学生对于政论语体会有更明晰的认识。关于语气、语体的话题集中研讨后,可以进一步质疑一个语言问题。那就是毛泽东在讲话中一会“老子天下第一”,一会“言必称希腊”,为什么会这样选用语言呢?公开演讲要有的放矢,要考虑到诸如演说者身份、演说场合、讲话对象等相关要素,这样才能真正做到一箭中靶。关于此文的时代背景,估计学生不熟悉,此时需要教师助力。李维汉在《回忆与研究》中提及“(当时)干部一般说文化水平不高,甚至还有文盲”。曹征路在《重访革命史,解读现代性》里提到:延安时期,有从苏联回来的干部,发言时口口声声表示,他所传达的是共产国际的指示,言谈语气咄咄逼人。一些与会者回忆说:“他当时俨然是捧着尚方宝剑的莫斯科天使,说话的态度,仿佛是传达圣旨似的。”当时这位从苏联归来的干部,经常口若悬河、哗众取宠作报告,很能迷惑一些青年。他滔滔不绝地讲到某个问题时,罔顾中国革命的实际情况,总要说“正如列宁同志所说”“正如斯大林同志所说”。教师可以适时补充陈绍禹(即“王明”)《为中共更加布尔塞维克化而斗争》的相关情况。为了巩固所学,实现知识迁移,课后可继续思考:毛泽东还写过《人的正确思想是从哪里来的?》,这篇文章与《改造我们的学习》在说理语言上有何异同?

行文至此,已经把《语气与语体——说理文语言赏析》一课设计阐述清楚。正如彭玉华老师所说的,主任务探究设计时要牢记语文性,突出语文本体;要有可操作性,即一句话目标,一句话任务;强调探究性,突出学生主体,活动过程教师助力;具有实效性,活动成果可见可感可测。大单元视域下的高中语文主任务探究学习是一种学习方式的变革,是追求学教评一致性的有效探索。笔者以为,课堂就是选择一种方式来建构教学生活的意义。在新课标、新教材的当下,我们既需要归元返本,更需要面向未来;既需要变革的勇气,更需要行动的智慧。当然,主任务探究学习也对师生提出了更高的要求,学生课前要充分预习,查找资料;教师要智慧选择教学切入点,在学生疑难处助力,在学生无疑处生疑。譬如学习《实践是检验真理的唯一标准》时,可聚焦“归纳与演绎”这个知识点。根据归纳与演绎的概念认识,将其探究点定格在“归纳:简单枚举法……”“演绎:三段论、假言推理、选言推理、关系推理……”。这样的教学,可以视为微专题探究。相比学生略懂的学习成效,我们一群语文人的“野心”更大些,希望通过我们的课堂改变,使得学生有更完善的语文学科知识,有更好的语文学科素养。

注释:

[1]崔允漷:《如何开展指向学科核心素养的大单元设计》,《北京教育》,2019年第2期,第11页。

[2]彭玉华:《从任务教授到任务探究——“双新”背景下的任务式教学转型刍议》,《语文教学通讯》,2023年第3期,第23页。

(作者单位:浙江省宁波市正始中学)