“梳理与探究”维度下的古典白话小说教学尝试

作者: 章成洋《义务教育语文课程标准(2022年版)》围绕核心素养确立课程目标,在“课程目标”版块中,从“识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究”四个方面对各学段提出了具体要求。四个方面也是四大实践活动,体现了以促进学生核心素养发展为目的的素养型课程目标体系。其中,“梳理与探究”虽为首次提出,但却是新课标中出现的高频词之一。

梳理,意即梳爬整理,是对语文学习内容或知识进行挑选、整理和分析。通过梳理,既可以帮助学生更好地整理信息、巩固所学,发现规律,主动建构;还可以查漏补缺,便于需要时提取运用。探究则可理解为从问题开始探索追究。借助探究,不仅可以帮助学生对知识与方法进行观察、聚焦、放大、比较、辨别、想象、预测、推理、判断等,而且有助于学生学会思考,学习探究的技巧,更好地获取知识,提升核心素养。因而,在“探究与梳理”这一课程目标,或者说是语文实践活动中,梳理在先,探究在后,彼此承接又密不可分。梳理是为了更好地探究,探究是为了更好地梳理。

“梳理与探究”关联语文核心素养的每个方面,但长期以来都容易被教师忽视。教师在课堂中较少开展相关学习活动。即便有活动,也多是教师布置多而不精的任务,以答案讲授代替课堂教学,以教师研习代替学生探究,并没有巩固旧知、建构新知,更没有将知识经验转化为能力与方法。这说明教师存在教学困惑,对该活动如何设计、推进和引导缺乏理念澄清与自觉探索。引导学生开展“梳理与探究”的学习实践活动,是教师顺应新课标的必然要求。

一、“梳理与探究”的厘清

(一)厘清特点

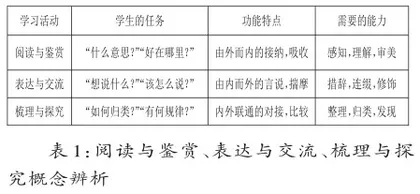

笔者尝试借鉴浙江省高中语文教研员黄华伟老师的观点,从学生学习的角度进行比较,以期更清晰地认识“梳理与探究”的特点[1]。

由上表可知,在语文学习活动中,“阅读与鉴赏”是输入环节,“表达与交流”是输出环节,“梳理与探究”起到了联通两者的作用。因而,“梳理与探究”应融于所有语文实践活动中,充分体现语文学习的实践性特征。

(二)厘清关系

《课程标准(2022)》将“探究”放在“阅读”“交流”“梳理”的前提下,这为“探究”的成功实施找到了良好的铺垫[2]。由此可知,基于文本内容的“梳理”是“探究”的基础,“探究”的根本目的是有效解答学生在“梳理”过程中发现的问题。基于此,“梳理与探究”可以分两步走:首先是“梳理”,即通过阅读对文本的基础性内容进行有次序、有逻辑的整理,就是进行“结构化”处理;其次是在“结构化”的基础上进一步比较和鉴赏,引导学生进行表达、交流,并以此为起点发现真正值得探究的重点、疑点、难点。这两步如严丝合缝的齿轮,以“梳理”推动,不断运作,让“阅读与鉴赏”“表达与交流”螺旋上升,最终达成“探究”。下面以《景阳冈》为例,呈现对“梳理与探究”维度下的古典白话小说教学。

二、紧扣关键要素,树立“梳理与探究”意识

(一)猜读难词,扫除阅读障碍

“梳理与探究”的行为主体是学生,本课又节选自《水浒传》,篇幅较长,文本中出现了大量白话文言词汇,很多字词的古今意义相差较大,造成了一定的阅读障碍。这一单元的语文要素是“初步学习阅读古典名著的方法”,意在帮助学生习得与名著相匹配的阅读方法。当遇到不理解的字词时,可以用多种方法猜测意思,大致猜懂就可以继续往下读,不用反复琢磨。因此,教材没有增加过多字词方面的注释,而是对有代表性的地方做注释。课后习题也给出“遇到不懂的词语,可以猜一猜意思”的方法提示。

猜读这个概念,学生并不陌生,在三年级上册阅读策略单元也有接触,猜猜接下来故事会怎么发展。但是两种猜读指向不同。古典名著单元所学的猜读既有对情节走向的猜测,更多的是对不理解的字词进行猜读,从而顺利了解情节和人物形象。为此,教师可以先引导学生在预学时梳理出自己觉得比较难懂的词语,并试着猜一猜意思。课中交流时,再引导学生交流、总结自己猜读难词的方法。比如可以利用词语的第一个字进行猜读,如“梢棒”中的“棒”是一种棍子或者棒子;而“筛酒”不仅可以结合“筛子”和“酒”,理解为倒酒,亦可联系上下文猜出倒酒这一举动。当然,理解古典名著中较难字词的方法还有很多,例如查阅相关资料、关注插图、拆分组词、关注注释等,都能帮助扫清阅读障碍。

让学生学前梳理难词,并猜测意义,不等同于教师对学生完全放手。王荣生教授认为,阅读教学的起点是“学情估量”,如果教师未对此环节再做进一步的诊断性评价反馈,或是未让学生交流总结自己猜读的方法,就无法全面、准确地了解学生自主学习中是否存在疏漏之处;“学情估量”一旦出现偏差,教学起点也就无从谈起。因而,问诊学生自学情况更能体现“学生主体”,从而为读懂文本、理清故事情节的来龙去脉奠定基础。

(二)借助导图,把握故事结构

教材编者将《景阳冈》编排在古典名著单元,主要是考虑它是古代白话小说中的经典篇章,所讲述的故事曲折复杂、精彩纷呈[3]。学生阅读和学习这样的文章,可以提高对情节、内容的把握能力,初步了解古代白话小说的特点[4]。教学时,教师可先链接“资料袋”,让学生明确小说的背景和武松打虎后的事迹,指出《景阳冈》是《水浒传》中最脍炙人口的故事之一。这个故事虽然只占了一回的篇幅[5],但结构紧凑,情节跌宕起伏,引人入胜。其次,引导学生快速浏览全文,边读边思考课文围绕武松写了一件怎样的事情,提示学生可以关注武松在景阳冈地点的变化,借助情节山形图,并用简要的语句,结合传统小说的结构(开端、发展、高潮、结尾)[6],梳理、概括故事脉络。

三、结合学习提示,发展“梳理与探究”思维

(一)总结表达,复述打虎过程

详细复述“武松打虎”部分是课后的学习提示之一。在有限的时间内将故事完整地复述对学生来说有一定的难度。对此,教师可以先让学生聚焦第六、七自然段,提取其中描述武松打虎的内容,并以小标题概括。当学生对武松打虎的故事主线有了整体把握之后,再引发他们思考:“当对故事内容整体把握后,如何才能让复述更生动呢?”带着问题,学生再次研读、梳理文本,发现为让打虎过程呈现出精彩绝伦的效果,作者对武松防御、打虎时的动作,老虎的抓人三招作了精准细腻的描写,同时还运用了一些富有特色的语言,如“吊睛白额大虫”“撺将下来”“锦布袋”等,二者叠加,使人读来有酣畅淋漓之感,极富画面感和节奏感。带着梳理所得,学生复述时便能既完整、清晰地用自己的话语说清楚打虎过程,又能通过语气、表情和动作的添加配合让本就“妙不容说矣”[7]的故事更加生动有趣,让人听来如临其境。

(二)创设情境,贯通教学内容

新课标倡导教师将学生的知识学习放在真实的问题情境之中,依托具体情境,引导学生在丰富的言语材料中涵泳、浸染,发现知识之间的关联,增强积累、梳理的意识和能力,进而为专题探究打下基础。《景阳冈》作为《水浒传》的著名篇章,在人物塑造和叙事安排上颇具特色,值得有针对性地研读梳理和探究剖析。对此,教师可以让学生再次快速回读文本,联结课前查阅的《水浒传》相关资料,提出自己的思考。经过整理,高频问题统计结果如下:

1.为什么课文中大量篇幅写武松喝酒、上冈的经过,最后一节才是打虎?

2.为什么用大量笔墨写武松喝了十八碗酒,而不是一笔带过?

3.榜文为何要反复出现三次?

4.金圣叹对武松评价甚高,惊为“天人”,说他有鲁智深的宽阔胸怀,有林冲的誓死拼命,有杨志的正气凛然,有柴进的忠厚善良……更有卢俊义的义薄云天。但《景阳冈》一文为何用大量文字写武松的凡人特征:贪酒、能吃、任性、疑心、好面子……?”

5.古往今来,打虎的故事极多,为什么“武松打虎”一段为人所熟知和称道?

经过分析,可以发现,问题1、2、3、5包含人物塑造和叙事安排,问题4指向人物塑造,是学生梳理之后的疑惑处。因此,根据以上问题,结合课后习题的提示,可以创设以下情境:“有人说,‘《水浒传》既汇聚了数代说话人极尽腾挪变化的叙事辩才,又融合了数代文人刻意谋篇行文的审美智慧,二者交互渗透,最终已经成了一个浑然难辨你我的艺术结晶体’[8]。请你联系文本,从人物塑造和叙事安排两个维度谈谈对这句话的理解。”

四、立足文本特色,强化“梳理与探究”能力

在中国古典小说史上,从最初重故事叙述轻人物描写,到后来人物与故事并重,是一个重大进步。《水浒传》就是这方面的代表。《水浒传》里每一英雄被逼上梁山的过程,都有生动曲折的故事,而情节又恰是人物性格发展的历史,不同的情节安排又都与不同的性格刻画相适应。[9]对此,可以指引学生依循文本叙述顺序,以批注的形式梳理重要的情节片段,探究武松的性格形象和作者的叙事深意。

(一)聚焦关键语句,探究人物形象的多样性

从人物塑造来看,在“喝酒”“上冈”章节,有酒家为衬,正是酒家的苦口婆心、再三劝告,侧面勾勒出老虎的危险骇人,更凸显武松豪放、倔强的性格和无所畏惧的英雄气概和胆略。榜文三次出现,都是细节描写。从初听店家劝告,到路见树干警示,最后在庙门上亲眼得见,如此反复出现,值得细细揣摩。为此,教师可以启发学生思考:“为何武松‘明知山有虎,偏向虎山行’?他当时内心又可能是怎样想的?”对接关联语句,通过推想,学生发现,榜文的每次出现都会带来武松心理层面上超越常人的微妙变化:怀疑店家,疑是谋财害命;碍于面子,不好意思返回;倚仗本领武艺,不怕老虎出没;心有侥幸,认为不会遇上。恰是这几种心理的交织,才使得武松不听劝告,执意上冈,其多疑、鲁莽、好面子的性格特点充分显现。此外,武松喝了十八碗酒这一处情节为学生从其他视角推敲武松形象提供了依据。招旗上明明写着“三碗不过冈”,可他不听店家的好意提醒,偏要喝十八碗,寥寥几笔间,酒量好、自信好胜、粗鲁豪爽、固执的形象特征跃然纸上。

“打虎”章节,所用动词十分丰富,把老虎和武松的动作,以及彼此间的攻守易势描写得十分生动,深化了武松形象的鲜活性和经典性。对此,教师可以引导学生以双方的攻守形式来分回合,分别梳理武松和老虎的动作,进而发现其中的用笔奥秘和深意。例如,写老虎凶怒至极,突兀而来,是“一扑、一掀、一剪”;武松见状,第一反应也并非那么镇定,而是“被那一惊,酒都做冷汗出了”[10],随即躲闪,是本能,也是本领——避其锋芒,耗其锐气;武松用梢棒打虎时,每一处所用动词都不一样,如“插、提、拿、劈、轮、打、折”等;他徒手打虎时,“揪、按、踢、提、打”等动作层现迭出;赤手空拳打死老虎后,担心老虎不死,还拿起折了的梢棒又打了一回。为间接体现武松的勇猛,被打得毫无反击之力的老虎还被形容为“躺着一个锦布袋”。这一笔墨,看似不经意,却传神形象,将老虎的“不经一打”展现得淋漓尽致。如此梳理、分析,学生便能体会到武松精神特质的另一面——智勇双全、勇武机敏、胆大心细。

在选文中,“下冈”部分虽然一笔带过,但从“坐了半歇”“寻思”“挣扎”“挨下”等词语中,学生还是能看到了武松的力竭与后怕,以及他的谨慎与识时务。

至此,通过对关键语句的检索、以及细致的梳理、研读,在与文本对话的过程中,学生领略到一个硬铮铮的英雄好汉的圆形性格[11],是真实的,也是复杂的;是怯懦的,也是勇敢的。

(二)聚焦重要情节,探究叙事特色的独到性

“武松打虎”为人所熟知和称道,除了描写性格的绝技之外,还在于善于把握节律强弱、详略、疏密的调剂配置……显得笔墨摇曳多姿。[12]对于“喝酒”和“上冈”章节,教师可以指引学生通过对读,洞察作者制造的两对矛盾(十八碗和三碗、榜文出现三次和不听劝执意上冈),明晰矛盾冲突的横生,不仅推动故事情节发展,也为写武松勇猛打虎作铺垫和蓄势。而在“打虎”章节中,叙事时间的巧妙设置功莫大焉[13]。对此,教师则可先带领学生对设置程序和用意进行拆分式剖析和研讨:“作者在描写武松和老虎的动作时,给人一种慢镜头的感觉,为什么要放慢镜头呢?又是如何以慢镜头的形式来聚焦摹写的呢?”接着,在学生已有见解的基础上补充,让学生懂得:本来,老虎拿人的一扑、一掀、一剪本应是瞬间完成的,但作者借助分解式慢镜头,对过程工笔细描,以延宕手法减缓了故事的叙事节奏,使得故事奇崛反复、曲折有致,也使得武松勇武过人、臂力过人、机智过人、敏捷过人的精神气质在老虎威势的烘托下更为立体[14]。

《水浒传》的叙事视角带有某种引导读者(听众)的性质,表现在作者以心运笔,移情于物,把主体情感移入或渗透到描写对象上,令人感到作者与书中人一道经历喜怒哀乐,甚至连鸟兽虫鱼的行为也带目的性和灵气。[15]基于此,教师可以引领学生梳理、探寻作者在描写武松打虎过程中所调动的各种叙事角度,从而为领会似真传神[16]的审美效果作认知铺垫。比如,“打虎”章节多用“武松见了”“听得”“定睛看”“眼见……寻思”一类词语,显然作者与武松一道在感受着那个“说时迟,那时快”的惊险世界[17]。作者写着写着,似乎又钻到老虎的脑子里去了。“那大虫又饥又渴,把两只爪在地上……却似半天里起个霹雳”。大虫也有带感觉的“见”,按地时也是“略按”,连“又饥又渴”也是带主观感受的[18]。此刻,老虎的感受和作者自身的感受叠加融合在一起了[19]。当评议“原来那大虫拿人,只是一扑,一掀,一剪;三般提不着时,气性先自没了一半”时,便又从人虎相搏中抽出身来设身处地去体验[20]。

要而言之,“梳理与探究”教学要把握其内涵特点与内在关系,思考寻求有效的策略,引导学生通过归纳、分类,逐步领悟语文运用的规律,自主建构相关的知识。[21]中国古典白话小说将古代叙事文学推向了极致,是我国灿烂文化中璀璨的明珠。教学过程中,应从此类文体的特点和丰富内涵入手,探寻古典白话小说类课文的教学策略,以挖掘其特有的价值,提升学生的语用能力和人文素养。

注释:

[1]黄华伟:《梳理与探究“这一篇”》,《中学语文教学》,2019年第12期,第32页。

[2]赵久军:《从理解、梳理到探究:语文学科的正确选择——关于探究性阅读的批判性思考》,《语文知识》,2016年第19期,第43页。

[3][4][5][6][9]覃文珍:《读古代白话小说品小说艺术魅力——统编<语文>九年级上册第六单元编写说明及教学建议》,《语文教学通讯》,2020年第2期,第12页,第12页,第12页,第12页,第13页。

[7][13][14]曹金合:《论<水浒传>中武松的叙事伦理》,《菏泽学院学报》,2015年第4期,第4页,第3页,第3页。

[8][11][12][15][16][75][18][19][20]杨义:《中国古典小说史论》,中国社会科学出版社,2004年,第362页,第377页,第376页,第382页,第383页,第382页,第382页,第382页,第382页。

[10]李桂奎:《从<水浒传>的“互文性”看其“经典性”》,《云南大学学报(社会科学版)》,2016年第2期,第71页。

[21]中华人民共和国教育部制定:《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》,人民教育出版社,2020年,第32页。

(作者单位:浙江省杭州市文一街小学)