文言文教学情境的层递性创设

作者: 丁学松基于语文学科核心素养的文言文教学,至少应从三个方面挖掘文言文的教学价值:积累文言知识、感受文言魅力及训练高阶思维。落实到教学操作层面,就是解码、鉴赏、迁移。不仅如此,在新课改背景下,文言文教学还应该与新课改相呼应,让文言经典与学生的现实生活相关联,让学生在真实情境中完成学习,在情境中提升学科核心素养,避免把经典教得抽象且支离破碎,将教学价值缩减到仅是文言词汇与语法等的简单记忆。

《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出:“语文课程应引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累言语经验,把握祖国语言文字的特点和运用规律,加深对祖国语言文字的理解与热爱,培养运用祖国语言文字的能力;同时,发展思辨能力,提升思维品质,培育社会主义核心价值观,培养高尚的审美情趣,积累丰厚的文化底蕴,理解文化多样性。”[1]也就是说,“真实的语言运用情境”是语文课程教学的载体,是言语与思维能力等学科核心素养提升的载体。文言文教学与现代文教学有诸多不同之处,针对文言文教学的“真实的语言运用情境”创设,应该符合文体教学特征与学生的认知规律,进行情境的层递性设计。

一、解码——创设基于文本内容理解的简单运用情境

解码不仅仅是翻译,解码还包含思想、情感等文字背后的深层内涵,是一个让文本尽可能多地被理解的思维活动,解码的程度因人而异,多多益善。因为是文言文教学的第一个大环节,因此一般不作过高要求,能翻译文本,明了文本思路,为进一步学习做好铺垫即可。

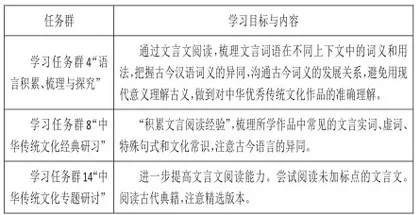

新课标任务群中直接与“文言”相关的,除了背诵篇目,其他内容经梳理,如下表:

新课标中提及文言文的“学习目标与内容”其实主要就是解码,在实际教学中首先要实现文言文的解码。但传统的文言文教学的方法主要是对文章进行串讲,讲究字字落实,这样虽然能将文中的重要语言点一网打尽,但是学生完全处于被动地位。虽然有少部分学生有足够的毅力听完整节课,但核心素养也很难得到提升。如果将解码寓于情境之中,让解码成为情境任务或完成情境任务的必要条件,就可以变学生的被动接受为主动解码,课堂就会呈现不一样的风景。

高中生已经有了不少文言文字词方面的积累和结合语境推断文言字词的思维方法,结合查阅注释、辅导资料或向老师同学请教等方式进行自主翻译文言文的难度不大。因此,可以设置情境任务来调动学生解码的积极性。关键在于情境任务的创设对学生而言要尽量有挑战性、创造性、趣味性、共鸣性和对学生主体的尊重性,尽力让学生在完成情境任务的过程中或完成任务之后,有使命感、成就感、美感、崇高感等愉悦体验。

(一)沟通文本内容与现实生活

选择性必修上《论语十二章》的学习提示指出:“先秦儒家所讲的大都是人生的道理,今天看来仍有一定的启发意义。”这里的“启发意义”提示文本内容和现代生活有关联。教师至少可以从以下几点沟通文本与现实生活:我们如何传承传统文化?古代经典如何指导现代生活?传统文化如何解决现代问题?这些都是学习文言文时创设解码情境的角度与突破口。

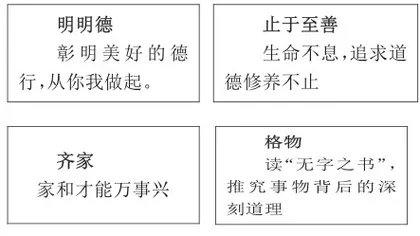

《大学之道》中的“三纲”“八目”是需要我们继承与弘扬的传统文化之精华。可以将文本内容与现实生活中对传统文化的宣传相联系,创设宣传传统文化的真实情境:

学校打算在外围墙上制作几块以“大学之道”为主题的传统文化宣传栏,主要宣传内容为“三纲”“八目”,请你任选其中一个或多个条目,分别为每个所选条目制作一个版面,版面由条目和条目说明组成,以帮助行人更好地理解条目的内容,可以画上自己喜欢的图画,让版面显得更加美观,可以独立做,也可与同学合作做。

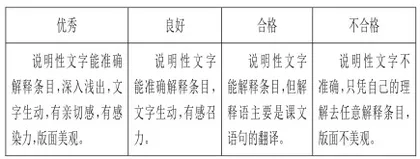

评价量表:

学生有参与社会实践的愿望,要完成宣传栏制作的任务,就必须对文章进行解码,独立完成的同学就会充分利用原文,积极开拓思维,如需合作完成就会在小组内分配任务并进行商讨,结合内容设计装饰。文言文的解码就在情境任务的完成过程中得以解决,而收获的绝不仅仅是解码,学生语文学科核心素养的四个主要方面都有获益。

样例:

(二)拓展首创情境成大情境

设置一个情境之后,如果仅仅只用一次就戛然而止,那么学生在情境中投入的思维,获得的成果就得不到充分利用,如果学生立即进入另一个完全不同的情境中,则又要重新处理新情境中的各种关系,而同一情境(或情境稍加改变)中加入不同的任务,则可以让情境任务环环相扣,高效且易于深入,所以包含多个情境任务的一个情境(即大情境)值得提倡。大情境的情境任务,可以是细节上的凸显,可以是活动的反思,可以是思路的梳理,可以是经验的总结,可以是优秀作品的评选……

崔允漷教授认为,“教师确定一个大单元时,应整体考虑课程标准及对应的学科核心素养中的相关要求,基于学生立场将大单元建构转化为一个完整的学习故事。”[2]故事有情节的发展变化,学习故事的情节发展可以用情境任务的变化来实现。学生是学习故事的主角,情境任务变化,主角需应对,角色之间也可能有冲突,如此,学习故事便可能跌宕起伏,扣人心弦。

如教学《大学之道》,完成了解码任务,还要进一步熟悉课文,为进一步鉴赏文章打下基础。可在前一个情境的基础上设置情境任务:

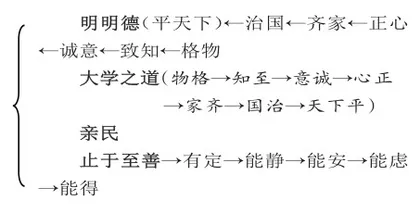

宣传栏做好后,有人认为“三纲”“八目”似乎都不是孤立的,想进一步了解它们的关系,请你再做一块宣传板,用图表或思维导图形式清晰体现“三纲”“八目”之间及其内部的关系,以加深行人对“三纲”“八目”的理解。

参考样例:

完成了这个情境任务,学生对文本的结构、思路有了很好的理解,不仅进一步解码文本,还为接下来的学习打了基础。还可以在这个情境内设置更多的情境任务,直到生成本节课的大概念。

二、鉴赏——创设促进文本深层理解的思辨情境

思辨情境是一种常见的情境,让不同的观点碰撞,不仅能收获鉴赏和写作能力的提升,还有批判性思维能力等方面的益处。

在原来情境的基础上设置冲突,如任务完成遇到了困难,或有人对某个环节提出了不同意见,或者环境改变了,或者有新的要求了……思辨不一定是学生之间观点的冲突而形成辩论双方,给一种观点提供恰当的理由,也属于思辨,但是有论辩双方参与的思辨往往能让学生的思考更深入,思维更积极。教学《大学之道》,在解码环节之后,可以设计以下情境任务驱动思辨,以深入鉴赏文本:

宣传栏准备将选文《大学之道》的两段全部展出,但有同学认为宣传栏上的内容应该尽量简洁,而选文第二段不够简洁,至少可以删除一半的篇幅,即“古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物”与“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”语意重复,可任去其一。你同意这种看法吗?如果同意,请说出理由;如果不同意,你打算如何说服对方?

设置思辨情境任务的目的是鉴赏文本,将鉴赏文本的任务融入真实情境任务之中。文本第二段看似不简洁,却恰恰是文章严谨,极具气势和感染力的表现。

参考样例:

文章第二段主要由两种句式组成:“先……”和“后……”。“先……”句式层层逆推,后一项是前一项的前提,抽丝剥茧,给人的感觉是重心“永远”是在后面一个,有缺一不可、不容置疑、一气呵成的气势;“后……”句式详细展现了目标实现的过程,环环相扣,层层递进,完整而连贯,条件充分,丝毫没有突兀之感;“先……”是前提,“后……”是结果,两者结合既充分表现“八目”之间的关系,又突出了“八目”各部分的重要性,思路清晰,句式整齐,节奏分明而富有气势,内容与形式浑然一体,具有无可辩驳的说服力。

在这个情境任务完成后,还可以继续设置冲突,设置新的情境任务:

鉴于第二段要保留全部文字,有人又发现《大学之道》选文的两段不对称,第一段没有“先……”句式,只有“后……”句式,并参照第二自然段,把第一自然段的“先……”句式补写出来:

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。古之欲止于至善者,先知其止。欲知其止者,先得。欲得者,先虑。欲虑者,先安。欲安者,先静。欲静者,先定。定在知止。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

你认为该不该加?请说明理由。

参考样例:

选文第一自然段简洁明了,只用了“后……”句式,因为其目的在强调“知止”的作用(也就是止于至善),即“知止”是后面一系列目标得以实现的前提,加上“先……”句式就变成了强调知止、得、虑、安、静、定的环环相扣,缺一不可了,“知止”的作用没有得到突出。

选入教材的文言文多是经典,因此文言文教学不应该止步于文言文的解码,应该引导学生多角度去鉴赏。思辨情境可以让相对枯燥的文本赏析与日常生活相关联,设置思辨性情境任务,可以让学生去原文中求证,与周边同学辩论,真实的语言运用情境的思辨比单纯的两种观点呈现的思辨更能驱动学生的思考,因为在真实生活情境中,学生必须选择其中一个角色,有了角色认同,积极性自然得到调动。

为了设置思辨情境,有时,教师也可以直接变为论辩的一方。如李仁甫老师教《师说》:

上一节课我们学习了《劝学》,今天这节课我们一起来学习《师说》。这两篇文章有一个共同点,就是它们都是议论性的文章,而且说的都是关于学习的事情;不过,侧重点不一样,一篇是从学生的角度来谈的,另一篇是从老师的角度来谈的。现在请同学们将这两篇文章比较一下,说一说你更喜欢哪一篇。(很多人说是“第一篇”)我们来举手表决一下,喜欢第一篇的请举手。(超过半数的同学举手)喜欢第二篇的请举手,有没有?(没有学生举手)哎呀,一个都没有,只有我举手。(众笑)既然大家是一边倒,都喜欢第一篇,我们就称这部分人叫“荀派”吧。那喜欢《师说》的,就是我李某人,我就叫“韩派”吧。大家刚刚都表决了,那么就请你们说一说为什么更喜欢第一篇,要能说出理由来。(一男生举手)请。[3]

在学生陈述理由后,李老师通过自己陈述、引导让学生明白了《师说》的特点,感受到文章的美。

三、迁移——创设提升高阶思维的复杂运用情境

迁移环节,可以重新设置情境,因为能否在新的复杂情境中迁移是检测能否迁移,以及高通路迁移或低通路迁移的有效途径。“语文实践活动情境主要包括个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。”[4]个人体验情境指向学生个体,学科认知情境具有学科范畴的封闭性,而社会生活情境让学生有似曾相识的亲切感,容易帮助学生从内心接纳情境任务,更好地进入情境角色,从而更好地完成,因此以生成大概念为目的的情境可以首选社会生活情境。但是,对于迁移,特别是终结性评价,都限于社会生活情境既无法实现也无此必要,目前高考语文以学科认知情境和个人体验情境为载体的考察比较多。

因此,遵循学生认知规律,迁移要循序渐进,通常是由社会生活情境逐渐过渡到个人体验情境和学科认知情境。

如教学《大学之道》一课,笔者先设置了一个社会生活情境:

电影《小西天狄道传奇》中有这段经典台词:“扫地为何?为了净地。净地为何?为了静心。静心为何?心静方能见众生,见得了众生,方能勘破生死,生敬天地之心,心无挂碍,无挂而故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。”这段文字与《大学之道》中环环相扣的文字有异曲同工之妙,请针对这段台词写一段鉴赏文字。