基于五大素养的古代汉语课程思政“视-听-言-动”四维融入模式探究

作者: 李福言习近平总书记指出,教育要以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标。近年来,课程思政问题研究越来越深入,研究者多从课程与思政间的关系、课程思政的内涵及效果等展开讨论。如高德毅、宗爱东提出要将学科资源、学术资源转化为育人资源,实现“知识传授”与“价值引领”有机统一[1]。陆道坤指出,专业课程思政最核心问题包括课程思政设计问题、专业课教师思政素养等问题[2]。王学俭、石岩对新时代课程思政的内涵、特点、难点进行了梳理和思考[3]。鄢显俊分析了课程思政的实践误区与教育评估问题[4]。梁红、许祥云、王佳佳指出,对学科专业课程“思政元素”的挖掘并使之与课程知识点有机融合,是有效实施课程思政的关键[5]。张大良指出,课程思政建设的基础在课程,根本在思政[6]。刘昀提出要处理好课程思政与思政课程、教书与育人、课上与课下的关系[7]。

对于中文专业课程思政问题,有学者从思政育人、专业人才培养质量等角度做出探索。比如叶官谋讨论了汉语言文学专业课程思政育人的四个维度问题[8]。袁健燕分析了课程思政助力提升汉语言文学专业人才培养质量的举措[9]。杨运庚指出,中文专业课程思政育人实践要坚持继承传统与适应时代有机统一[10]。

对于中文专业必修课“古代汉语”来说,不少学者针对其课程思政问题从教学模式改革、教学评价创新、考核模式变革、实施路径分析等角度展开讨论。董淑华、季南提出要建立“三三四”课堂教学模式和“线上线下教学平台”[11]。杜晓萍从挖掘教学内容、探索多元教法、构建混合式教学评价等方面探讨古汉语课程思政问题[12]。郭洪丹在通论与文选课程思政改革的基础上,提出要探索“古代汉语”多元化考核模式[13]。于为提出采用“古代汉语+”的跨学科教学模式进行课程思政改革,将课程打造成思政育人与专业知识培育、能力养成无缝对接的有温度的文科课堂[14]。高淑平以教材中的文选内容来探讨课程思政问题[15],肖永凤挖掘了课程通论与文选中的育人元素,探讨了实施策略,如采取线上线下结合的教学模式等[16]。罗志春、刘禀诚结合院校实际,提出古汉语融入思政元素的路径,比如,要深入分析教材、教学目标、加强实践教学、利用本土资源等[17]。

以上学者进行了广泛而有意义的讨论,取得了不少共识。认为实施课程思政十分必要,课程思政改革对汉语言文学专业建设很有助益,古代汉语课程思政要重视课堂教学改革,重视文选教学中思政元素的挖掘,重视多种教学模式的利用等。

尽管如此,对古代汉语课程思政的教学改革研究,仍处于探索阶段。古代汉语课程思政的核心问题是古代汉语“为谁而教”的问题,即以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标。“为谁而教”包括以下三个支撑问题。首先,古代汉语课程思政“是什么”,即该课程思政体现哪些内容,如何体现。这一问题内涵尚不清,说法多不一,“古代汉语”与其他中文专业课程思政的边界是什么,区别与联系是什么,挖掘还不够;其次,古代汉语课程思政“怎么办”,即课程与思政的融入性问题,这是关键。该课程与思政元素或“两张皮”,或生硬融入,“零打碎敲”,在融入课程思政问题上缺少有效模式。最后,古代汉语课程思政“怎么看”,即怎么评价该课程思政元素的融入效果。包括谁来评价、评价什么、怎么评价的问题,教学研究者缺少进一步探讨。

鉴于此,笔者将立足五大素养,探讨古代汉语课程思政“视-听-言-动”四维融入模式问题。

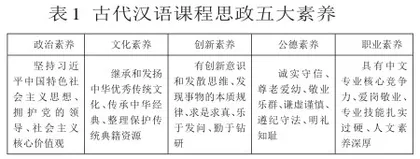

一般认为,“古代汉语”是门知识性或工具性很强的课程,师生常满足于基本知识识记与理解,而对其中的思政内涵较少注意,缺少从价值观视域来讲好或学好这门课的预设。学生常不知道“为了什么学”、也不知道“怎样学好”。而教师对该课程蕴含的思政内涵也缺少系统挖掘,或“零敲碎打”,或“习焉不察”。事实上,该课程是中华优秀传统文化的折射,也有当代社会主义核心价值观的历史来源,还是学生专业核心竞争力的重要表现。古代汉语课程思政有效展开,首先要界定课程涉及的思政内涵,其次必须借助有效的教学模式。基于此,本课题结合相关课程思政的研究,根据“古代汉语”教学现状与实际,拟定古代汉语课程思政五大素养。这五大素养相关联系,相互促进,最终为了立德树人(见表1)。

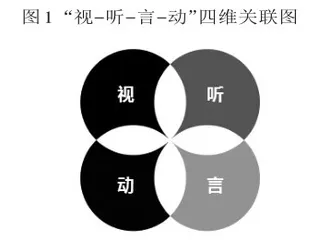

在五大素养观照下,设计“视-听-言-动”四维融入模式。“视”“听”“言”“动”是课堂内外师、生的基本教学动作。对于本课程,它除了有共通性外,还有独特性。它要求学生在“视”“听”“言”“动”中除接受古汉语知识外,还要提升能力、素养与价值;它要求教师根据课程的具体知识点,在关注学生“视什么”“听什么”“言什么”“动什么”中适时、适度、适可的融入课程思政五大素养。

视:就是“看”,涉及到“谁在看”“看什么”“怎么看”。首先是学生看,看教材、看多媒体内容、看其他同学课堂展示等;其次是教师看,看学生课堂表现、看课程重难点。教师引导学生在观看、观察中感悟古典语文文辞优美、字形对称婉转、章句富有哲理等古汉语特点,同时结合“听”“言”“动”融入思政元素。

听:涉及到“谁在听”“听什么”“怎样听”。首先是学生听,要听教师讲课、听课堂教学音频(如在教师帮助下,根据教学需要选择听表现家国情怀的方言歌曲)、听同学回答问题;其次是老师听,要听学生提问、听学生反馈。在学生听讲中,教师适当点评、引导,适度融入思政元素。

言:就是“讲”“说”“评”,涉及到“谁来说”“说什么”“怎么说”。首先是“教师说”,教师讲课、评价学生回答的问题;其次是“学生说”,学生回答老师提问、学生间交流讨论、学生在讲台发表学术观点。教师要根据课程知识点,引导学生从知识、能力、价值角度,在讲、说、评中适时融入五大素养涉及的思政元素。

动:就是“实践”“体验”“操作”“展示”,涉及“谁来实践”“实践什么”“为什么实践”。首先是“教师动”,要结合五大素养内涵,布置作业内容,辅导学生课堂内外完成作业,提升学生创新素养;其次是“学生动”,要在课堂内、外动起来,课堂上,要在讲台展示自己的作业作品、积极翻查字典词典、体验古文字书写等,课堂外,要按时完成创作诗词歌赋作业、完成主题讨论提交、完成课程阶段性知识总结与评价,提升相关职业、文化素养等。

“视-听-言-动”四维,相互联系,相互促进(如下图1),前提是视、听,关键在言、动。需要师生在课堂内、外相互配合,致力于实现知识、能力、价值的提升。课程思政五大素养通过“视-听-言-动”四维融入模式得以体现,最终目的都是立德树人。

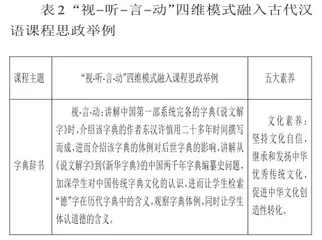

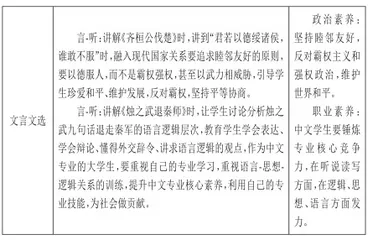

“视”“听”“言”“动”既是教学的基本要素,也是育人的知行要素。它具有学理性,以学生产出导向的OBE教育理念为引领,围绕学生“学到了什么”这一重要问题,立足“为谁而教”“教什么”“怎样教”“怎么看”四个角度,设计必要的教学环境和条件方法,以有效融入古代汉语课程思政五大素养,推进课程与思政的深度融合(具体操作如下表2)。

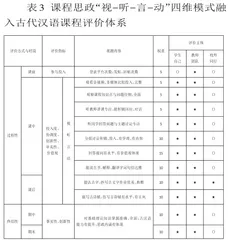

为进一步加强学生学习过程管理,完善课前预习与考勤、课中学习与研讨、课后作业与测验的跟踪与监测,鼓励学生主动参与学习过程评价,鼓励教学团队与同行积极参与评价,特制定多元化的课程评价体系。该体系立足产出导向的OBE教育理念,侧重评价学生在五大素养观照下,在课程思政四维模式实施后,有何获得感,取得了哪些学习成果,是否形成了良好价值观。这也相应检测了教师实施这一教改模式的成效问题(具体如下表3)。

注:★表示参与评价;〇表示不参与评价

笔者认为,该模式回答了古代汉语课程“教什么”“怎样教”“怎么看”“为谁教”的问题,有利于学生系统学习古代语言文化知识,提升专业核心竞争力;有利于古代汉语教学模式的改革与创新;有利于古代汉语课程思政教学评价体系的建设;有利于塑造学生良好价值观,以文化人,以美育人,更好地立德树人。

注释:

[1]高德毅、宗爱东:《课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择》,《思想理论教育导刊》,2017年第1期,第31页。

[2]陆道坤:《课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨》,《思想理论教育》,2018年第3期,第64页。

[3]王学俭、王岩:《新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略》,《新疆师范大学学报》,2020年第2期,第50-58页。

[4]鄢显俊:《论高校“课程思政”的“思政元素”、实践误区及教育评估》,《思想教育研究》,2020年第2期,第88-92页。

[5]梁红、许祥云、王佳佳:《高校学科专业课程“思政元素”挖掘及其课程知识点的融合》,《江西广播电视大学学报》,2021年第3期,第62页。

[6]张大良:《课程思政:新时期立德树人的根本遵循》,《中国高教研究》,2021年第1期,第5-9页。

[7]刘昀:《文以载道,以文化人——古代汉语课程思政建设刍议》,《汉字文化》,2021年第6期,第42-44页。

[8]叶官谋:《地方本科院校汉语言文学专业课程思政育人的四个维度》,《广州广播电视大学学报》,2020年第3期,第56-60页。

[9]袁健燕:《课程思政助力提升汉语言文学专业人才培养质量》,《文教资料》,2021年第17期,第125-126页。

[10]杨运庚:《守正与创新:地方本科院校汉语言文学专业的改造与提升》,《安康学院学报》,2022年第3期,第15-21页。

[11]董淑华、季南:《古代汉语课程金课建设教学改革的实践与探索》,《延边教育学院学报》,2020年第6期,第65-67页。

[12]杜晓萍:《古代汉语课程思政教学探索》,《福建教育学院学报》,2021年第4期,第97-99页。

[13]郭洪丹:《古代汉语“课程思政”实施路径的探索与实践》,《高教学刊》,2021年第7期,第173-176页。

[14]于为、邹安琪:《新文科背景下高师古代汉语课程思政研究》,《长春师范大学学报》,2021年第7期,第143-145页。

[15]高淑平:《<古代汉语>课程思政教育的实践性探索》,《牡丹江教育学院学报》,2021年第8期,第53-55页。

[16]肖永凤:《高师院校汉语言文学专业古代汉语课程思政探索》,《六盘水师范学院学报》,2021年第2期,第71-76页。

[17]罗志春、刘禀诚:《古代汉语教学融入思政元素的路径探索——以井冈山大学为例》,《教育观察》,2022年第4期,第64-66页。

本文系江西省高校教改课题“《古代汉语》视听言动四维融入模式探究”(编号:JXJG-23-2-36)的阶段性成果。

(作者单位:江西师范大学文学院)