新时代高考作文的辩证导向

作者: 杨新成

2024年全国甲卷高考作文题:

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

每个人都要学习与他人相处。有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法。其实,坦诚交流才有可能迎来真正的相遇。

这引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

题中“真正的相遇”是一个常见的话题。该作文题基于青年学生的成长需要,贴近青年学生的生活实际,能够引导青年学生“与他人相处”时避免可能的冲突,实现“真正的相遇”,这不仅体现了《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》的辩证导向,还有机融入了辨证唯物主义世界观和方法论,呈现了新时代高考作文的典型特征。高中语文课标在“学习任务群6思辨性阅读与表达”中指出,教学过程要注重对学生思维过程和思维方法的引导,注意发展学生的辩证思维和批判性思维,注重培养学生思维的逻辑性。习近平总书记2015年1月23日在十八届中央政治局第20次集体学习时讲话强调,必须不断接受马克思主义哲学智慧的滋养,更加自觉地坚持和运用辩证唯物主义世界观和方法论,更好在实际工作中把握现象和本质、形式和内容、原因和结果、偶然和必然、可能和现实、内因和外因、共性和个性的关系,增强辩证思维、战略思维能力。

辩证思维是一种以矛盾规律为核心观点的思维方式,强调对事物的全面、全局性认识,追求事物的内在联系和发展规律。辩证思维通过对矛盾的分析、对事物的辩证分析和综合思考,以达到认识事物本质、把握事物发展趋势的目的。

一、基于联系的观点

2024年全国甲卷高考作文材料含1组对立的概念,即“我们”和“他人”。在上述语境中,“我们”即参加高考的青年学生,具备以下2个特点:一是肩负中华民族伟大复兴的历史使命,责任重大、使命光荣;二是正在形成世界观、人生观和价值观,尚未定型、一切皆有可能。“他人”即青年学生的身边人群,大致可以分为以下3类:一是有血缘关系的人群,最典型的代表是父母;二是因求学而产生关系的人群,最典型的代表是老师和同学;三是上述二类人群之外的人群,具备偶然性而不能确定,如居住同一楼宇而产生关系的邻居、领取快递而产生关系的小哥,以及乘坐同一辆公交而产生关系的“路人甲”……

唯物辩证法认为,世界上一切事物都不是孤立存在的,而是和周围其他事物相互联系着的,整个世界就是一个普遍联系着的有机整体。基于上述观点,“和他人相处”也是“我们”健康成长不可或缺的课程。青年学生成长的课堂,不仅在课室里,还在课室外,如“和他人相处”。青年学生的健康成长,不仅是身体的长高,还是知识的建构,以及思维的发展、文化的传承、审美的创造,更是辩证唯物主义世界观、人生观和价值观的形成。“和他人相处”的课程,是青年学生健康成长的必修课。青年学生尚未走出校园,对人性的认知、对社会的认知、对世界的认知可能停留在现象,没有深入到本质。研修“和他人相处”的课程,可以跨越学科、跨越年龄、跨越阶层地发展思维、提高认知、健全人格。

(一)跨越学科联系

《列子·汤问》记载了“知音之交”的故事:“伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰:‘善哉!峨峨兮若泰山!’志在流水,钟子期曰:‘善哉!洋洋兮若江河!’伯牙所念,钟子期必得之。”伯牙用音乐表达的志向,子期能够用语言表达。虽然表达的学科(一为音乐,一为语文)不同,但是表达的内容是相同的……这就是伯牙与子期的相处,也是音乐与语言在审美创造上的“真正相遇”。

(二)跨越年龄联系

南朝张骘《文士传》记载了以下“忘年之交”的故事:“祢衡与孔融作尔汝之交,时衡未满二十,融已五十,重衡才秀,忘年也。”祢衡与孔融的相处方式,主要是一边饮酒一边交流,这是在“学问+个性”上的惺惺相惜,所以祢衡称孔融是“仲尼不死”,而孔融回敬祢衡是“颜回复生”。祢衡与孔融的相处,是中年和少年两代人在“知识构建”上的“真正相遇”。

(三)跨越阶层联系

《列子·力命》记载了“管鲍之交”。鲍叔牙是齐国的贵族,而管仲家境贫寒,生活很窘迫。两人尽管身份悬殊,但鲍叔牙非常欣赏管仲。他对管仲十分真诚、宽容,总是在经济上帮助管仲。后来,正是由于鲍叔牙对齐桓公举荐管仲,才使得管仲有机会成为齐国的国相。鲍叔牙与管仲的相处,是社会上层与社会底层在“世界观、人生观和价值观”上的“真正相遇”。

尽管有学科之别,但音乐家和文学家是可以相处的;尽管有年龄之别,但中年和少年是可以相处的;尽管有阶层之别,但社会上层和社会下层是可以相处的,并能够产生“真正的相遇”——这就是联系的观点,即整个世界就是一个普遍联系的有机整体。基于上述观点,“我们”和太平洋某一岛屿上从未见过面的人群、甚至远在万里之外的亚马逊原始森林的某一片树叶都有联系,因为我们同处在一个地球。亚马逊原始森林的某一片树叶和其他树叶生产的氧气多了,所以“我们”的空气干净了;太平洋某一岛屿上从未见过面的人群多了,所以“我们”的空气变少了……

这就是“和他人相处”课程客观存在并被“我们”需要的必要性。为此,青年学生要重视和“我们”既没有血缘关系也没有同窗关系的第3类人群,在成长的“学校”里和“他们”建立良好的师生关系,并研修好“和他人相处”的课程,争取成为“他们”的优秀学生。

二、基于发展的观点

2024年全国甲卷高考作文材料叙述了关于“和他人相处”的逻辑过程,“每个人都要学习与他人相处”是开端,指明青年学生健康成长的总体方向,这是成长的必修课程;“有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法”是发展,揭示青年学生健康成长的困惑,这是成长过程中遇到问题;“其实,坦诚交流才有可能迎来真正的相遇”是高潮和结局,“坦诚交流”是“和他人相处”的高潮,揭示青年学生和“他人”相处的最好方式和最佳状态,这是正在解决成长过程中遇到的问题;“真正的相遇”是结局,显示青年学生适应“他人”和世界,并成为“和他人相处”的主角,这是已经解决成长过程中遇到的问题。上述“开端-发展-高潮-结局”,完整地呈现了事物发展的过程,符合事物发展的客观规律。

(一)从时间上分析,事物的发展有一个先后顺序

“都要学习与他人相处”,这是揭示“要做什么”,是一种想法;“有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法”,这是揭示“做了什么以后遇到困惑”,是行动之后的想法。上下两句在时序上存在先后。如上文分析,2024年全国甲卷高考作文材料包含“开端-发展-高潮-结局”的全过程和各环节,清晰地呈现了事物发展的轨迹,以及事物发展的时间链条。

(二)从逻辑上分析,事物的发展有一个因果关系

原因是指引起一定现象的现象,结果是指由一定现象引起的现象。原因与结果这对范畴有以下2个显著特点:一是时序上的相继,即原因在前,结果在后;二是联系上的必然,即产生了原因,必然产生结果。“都要学习与他人相处”是原因,决定了“我们和他人相处”的结果(这种结果没有被2024年全国甲卷高考作文材料明确叙述),并形成“一因一果”的结构。“我们和他人相处”是原因,决定了以下2种结果:一是“我们和他人相处,没有产生冲突”;一是“我们和他人相处,产生了冲突”,并形成“一因多果”的结构。上述2种结果没有被2024年全国甲卷高考作文材料明确叙述,但是却客观存在,并且第2种结果作为原因,又决定了“有时,我们为避免冲突而不愿表达自己的想法”的结果,并推动事物发展,形成上述分析的“开端-发展-高潮-结局”的情节链条。

(三)从轨迹上分析,事物的发展有一个曲折过程

上文已分析,“我们和他人相处”作为原因,可能产生2种结果:一是“没有产生冲突”,这是事物发展的一个方向,也是“我们”所期待的结果;二是“产生了冲突”,这是事物发展的另一个方向,也是“我们”所避免的结果。如果是第1个结果,那事物发展暂时没有曲折。如果是第2个结果,那事物发展产生了曲折。在现实生活中,相处的两个人因为年龄、学科、阶层差距,以及其他差距,都会产生第2个结果,事物的发展呈现了一个曲折过程。但从事物发展的轨迹看,这种曲折只是前进中的曲折。“坦诚交流”,就可能实现“真正的相遇”……“我们”的成长既有前进中的曲折,也有曲折中的前进。

因为困惑,所以产生曲折;因为发展,所以保持前进。辩证法认为,事物的发展总是螺旋式上升、波浪式前进。上述过程,也是旧事物消失、新事物产生的过程——“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》”,所以在“真正相遇”的时候,“我们”实现了知识的建构、思维的发展、文化的传承、审美的创造,以及品德的养成……“旧”的“我们”已经消失,“新”的“我们”已经形成。在2024年全国甲卷高考作文材料的语境中,“我们”之“新”,主要过程是研修好“和他人相处”的必修课程,主要特征是已经形成辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论。当然,在“新”“旧”交替之际,青年学生面对顺境,要保持清醒,因为事物发展的过程是曲折的,当前的“一帆风顺”只是暂时的,要做好随时面向逆境的准备,套用军事术语说,要做好随时打大仗、打硬仗的准备;面对逆境时,要保持淡定,因为事物发展的趋势是前进的,当前的“磕磕绊绊”只是暂时的,战胜困难、解决问题后,自然会迎来“雨后天晴”,实现“真正的相遇”。“新”“旧”交替,莫若出现在以民族存亡、文明断续为表征的文明碰撞。青年学生要学习古代优秀汉族文人,在异质文明碰撞时保持儒家的操守、道家的境界,或孤苦求索,如两宋之际的李清昭;或隐逸出世,如明清之际的张岱;或经世济民如宋元之际的张养浩;遵循辩证唯物主义和历史唯物主义的规律,推动中华文明从分裂走向统一、从衰落走向兴盛。

三、基于矛盾的观点

矛盾,它反映了事物之间相互作用、相互影响的一种特殊的状态,“矛盾”不是事物、也不是实体,它在本质上属于事物的属性关系。这种属性关系是事物之间的一种特殊的关系,这种特殊的关系就是“对立”,正是由于事物之间存在着这种“对立”的关系,所以它们才能够构成矛盾。上文已分析,2024年全国甲卷高考作文材料含一组对立的概念,即“我们”和“他人”。这组对立的概念在“相处”的时候产生矛盾,即材料中所谓的“冲突”。

(一)矛盾是一种客观存在

我国古代哲学认为,阴阳是中国古代文明中对蕴藏在自然规律背后的、推动自然规律发展变化的根本因素的描述,是各种事物孕育、发展、成熟、衰退直至消亡的原动力。因年龄、学科、阶层差距,以及其他差距,“我们”和“他人”相处会产生矛盾。辩证法认为,矛盾是一种客观存在,无法规避。因此,“我们为避免冲突而不愿表达自己的想法”是不正确的,也是愚蠢的。青年学生在研修“和他人相处”的必修课程中,正确的做法是:正视困难,管控分岐,处理矛盾,解决问题。

(二)矛盾可以互相转化

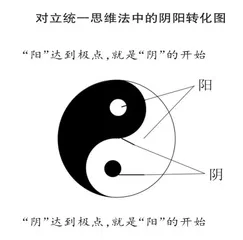

我国古代哲学认为,阴阳可以互相转化,即相互对立的阴阳双方在一定条件下可各自向其对立面转化。此种转化,一般是指事物或现象总体属性的改变,即属阳者在一定条件下可转变为属阴,属阴者在一定条件下也可转变为属阳。

上文已分析,“相处”的“我们”和“他人”是1组“对立”的概念,但只要管控分岐、处理矛盾,也会走向“统一”。如何处理矛盾?放下偏见,摒弃差异,求同存异,互惠互利。2024年全国甲卷高考作文材料提示的办法是“坦诚交流”。“交流”,首先是对等的,即人格平等,摒弃年龄差距、学科差距、阶层差距,以及其他差距;其次是互相的,即有来有往,互惠互利,而不是利益的单向输送。“坦诚”,即坦白真诚。从辞源学说,“坦”是强调平而直,“诚”指真诚和真实。“坦诚”是指不隐瞒、不掩饰,与人、与己、与天地坦诚相见。因为“坦诚交流”,所以“真正相遇”,实现“我们”和“他人”的对立统一,即出现“知音之交”“忘年之交”“管鲍之交”的美好故事。

(三)坚持一分为二的矛盾分析法

上文已分析,矛盾可以互相转化。为此,“我们”和“他人”的矛盾是运动的,决定于对立的双方,即“我们”和“他人”。分析产生矛盾的原因,要考虑到对立的双方。为什么会产生冲突?是年龄差距?是阶层差距?还是其他差距?这就是两点论。产生矛盾的主要方面是“我们”,还是“他人”?如果是“我们”,那“我们”如何妥协?如果是“他人”,那“我们”如何争取“他人”的理解?这就是重点论。上文所列“忘年之交”中的孔融是两点论和重点论的践行者。曹操当权时,祢衡来到许昌谋求发展。孔融把握矛盾的普遍性和特殊性原理,坚持具体问题具体分析,认为除了年龄差距外,还有身份差距。孔融除了是孔子20世孙外,还是东汉末年的名士和官员,历任北军中侯、虎贲中郎将、北海国相等职,时称孔北海。为了解决身份差距而产生的矛盾,孔融屈尊拜访祢衡,认为以同一阶层的身份才能和祢衡开启“忘年之交”……所以他们一见面就感觉意气相投,推心置腹,毫无顾忌,完全忘记了年龄的隔阂,尽管当时孔融已年近五十,而祢衡还不到二十岁。

习近平总书记2024年5月4日寄语广大青年,在推进强国建设、民族复兴伟业中展现青春作为、彰显青春风采、贡献青春力量,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。青年学生即将以昂扬的奋斗姿态投身全面建设社会主义现代化国家新征程中,不仅要研修好“和他人相处”的必修课程,还要研修好辩证唯物主义和历史唯物主义的必修课程,完成时代赋予的光荣使命和艰巨任务,展现勇当先锋的青春气质。

本文系广东省中小学教师教育科研能力提升计划重大项目“指向深刻:在中学语文教育中培养学生辩证思维的实践研究”(编号:2025DQJK16)的阶段性成果。

(作者单位:广东省广州市白云区教育研究院)