问题导向下的中国现代文学专题教学模式探索

作者: 周建华2018年9月17日,教育部发布《关于实施卓越语文教师培养计划2.0的意见》,提出“培养造就一批教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化创新型中小学教师”发展目标。[1]2019年10月24日,教育部又出台《关于一流本科课程建设的实施意见》,提出要在三年内建成万门左右国家级和省级一流本科课程建设目标。高素质的人才培养,要有高质量的课程支撑。中国现代文学作为高校汉语言文学专业主干课程,担负着人才培养、思政教育等多重任务,其教学效果的好坏某种程度上直接关系到人才培养的质量。中国现代文学课程教学改革探索,成为不少高校汉语言文学专业课程建设的重要课题。基于此,问题导向下的中国现代文学专题教学模式,借助现代教育技术平台,通过线上线下混合式教学,有助于培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维,培养新时代国家建设需要的创新型、复合型、应用型人才。

一、中国现代文学课程教学中的主要“痛点”

中国现代文学为汉语言文学专业主干课程,也是文学类课程中的高阶课。通过学情调研,我们了解到,学生学习中国现代文学课程普遍存在下面三大问题:文本解读能力不足、高阶思维能力缺乏、知识迁移能力欠缺。这是中国现代文学教学中的主要“痛点”。

(一)文本解读能力不足

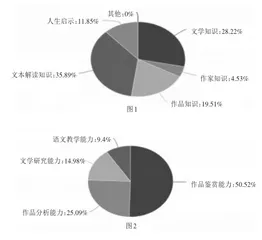

课程组通过了解学生课堂表现、课后作业、期末检测情况,并与学生交流、开展问卷调查等,发现:学生希望通过对中国现代文学的学习获得文本解读知识的占35.89%(图1),获得文学史知识的占28.22%,获得作品知识的占19.51%,三者合计达83.62%。希望获得作品鉴赏能力的占50.52%,希望获得作品分析能力的占25.09%(图2),两者合计达75.61%。

这个需求折射出,学生文本解读能力严重不足。这与先前课堂反映出的学生不敢主动回答问题、分享阅读感受时错漏比较严重的现象相吻合。

(二)高阶思维能力缺乏

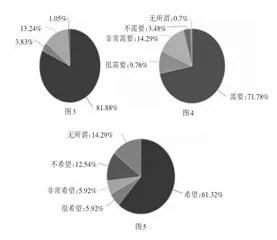

调查发现一个令人吃惊的结果,竟然有81.88%的学生希望老师采用课堂讲授的方法进行教学(图3),71.78%的学生在阅读作品时希望得到老师的指导(图4),61.32%的学生希望老师布置主题讨论(图5)。

这些调查数据反映学生创新意识缺乏,思维能力不足,尤其是批判性思维、整体性思维及创造性思维等高阶思维能力不足,如对文本的把握呈零碎状态,对文本背后的深层意蕴缺乏洞察力,对已经掌握的知识无法运用于相似文本的分析解读上,等等。这与以往教学中学生思维混乱,缺乏基本的逻辑和思辨,对于一些常见文学现象无从思考的现象相吻合。

(三)知识迁移能力欠缺

调研结果反映,多数学生缺乏有效的知识应用能力,不知道如何利用自己掌握的知识去解决学习中遇到的问题和困难。如小说阅读,掌握了“是否有两个或两个以上有因果关系的事件组成”为判断小说是否情节小说这一标准后,碰上鲁迅小说依然一筹莫展,无法判断一些鲁迅小说到底有无情节,其“格式的特别”中“特别”到底体现在哪儿,以致无法理解《狂人日记》《阿Q正传》等的成功之处。学会了《阿Q正传》的基本叙事模式,却无法分析《故乡》《祝福》的基本叙事结构,不懂《故乡》“离去——归来——再离去”背后横切面组接的新叙事模式,更无法在祥林嫂“往返”鲁镇的不幸生活中发现《祝福》对“横切面”这种新叙事模式的娴熟运用。经常主动查阅资料解决学习中遇到的困难的同学仅占25.44%(图6),认为自己学习中国现代文学吃力,因为基础薄弱、书目庞杂、无法甄别者占40.07%,认为知识容量大,无法深入学习者占52.61%(图7)。认为知识容量大,无法深入学习一条最真实地反映了学生缺乏宏观视野和知识迁移能力的不足,对已经掌握的知识认识不够、不深,无法达成更深层次的学习,未能掌握其中的文学规律及其发展逻辑,无法将看似无关的现象有机地联系起来。知识、能力、思维不能有机统一,造成知识迁移能力严重滞后,影响了学生对整门课程的学习。

二、以问题为导向的专题研讨式教学“痛点”解决方案

中国现代文学课程教学“痛点”问题解决是一项系统工程,需要将教学理念、课程目标、课程内容、教学方法、教学评价诸要素一并加以观照。以学生为中心,基于全过程问题导向、全环节数据分析、全阶段竞争互动、全方位交叉融合的教学理念,课程组构建了网络学习平台辅助下以问题为导向的专题研讨式教学新模式。

(一)“四全”理念凝练

兵马未到,粮草先行。教学改革也是如此。中国现代文学课程教学改革如何改,需要先进的教育理念作指导。结合多年的教学经验和教育部关于一流本科课程建设的具体要求,我们凝练了全新的中国现代文学“四全”课程教学理念。(1)全阶段竞争互动,激发学生自主思考与探索创新。课程教学全阶段以问题导向下的专题教学形式呈现,专题讨论全过程以学生学习活动为主要学习形式,通过自主探索、组内交流、组外课堂展示、展示过程中小组互评等形式,实现知识、能力、思维同步发展。(2)全环节数据分析,实现学情教情定量化精准化。课程教学通过线上、线下两条线并进,通过线上学习通平台学习任务完成的大数据分析及线下各个环节的考评数据实现课程教学科学化、精准化。(3)全过程问题导向下的分形教学设计,打通文学思维自相似培养路径。中国现代文学课程各章节的教学具有高度的相似性,其思维是文学思维的具体体现,分形教学设计有效促成了各章节文学思维的贯通。(4)全方位交叉融合,促进人才多元发展与终身学习。中国现代文学课程教学实现了线上与线下、课内与课外、思想与道德、专业与职业、过程性与终结性相结合的全方位交叉融合,有效促进了学生的多元发展,涵养了学生终身学习的良好习惯。

(二)版块化、专题化体系重构

为了最大限度地发挥模式教学的功用,体现创新模式的教学优势,我们创新了中国现代文学课程教学体系。第一,完全按照创新教学目标及目标实现的逻辑理路重新编排了课程教学内容。课程教学团队以教材为基础,以知识主线、实践主线、思政主线为纲,对接中学语文教学和中国现代文学学术前沿,对教学内容进行了重构。知识主线围绕“文学思潮、现代诗歌、现代散文、现代戏剧、现代小说”五大版块、若干专题展开,对学生需要掌握的知识点进行梳理;在知识主线的基础上重点构建教材中缺乏的实践主线和思政主线,实践内容主要引导学生探究思潮发展、分析重要文本,对中学语文现代选篇进行教学设计,思政内容则将现代作家所体现出的爱国情怀、忧患意识、责任担当、审美创造精神进行深挖并自然渗透到每一章节的教学之中。重构的教学内容主次分明,环环相扣。梳理出的基础性知识教学内容,如文学思潮、文学流派、作家作品等文学知识主要发布在线上平台,由学生课前自主学习。训练学生能力的探究式教学内容,在课后完成,如探究现代文学的逻辑起点,不同时段文艺运动,文学思潮的变化及内在影响、转换机制及其对作家创作的影响;作品主旨内涵、情节结构、创作手法、人物形象、语言特色的变化与对照,及变化背后的规律;其他提升学生高阶思维能力的专题式教学内容,如课程论文写作和文学创作等。

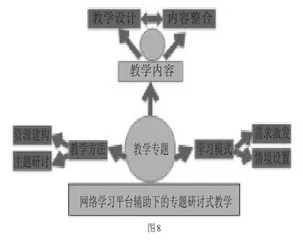

第二,采用分形法进行程式化、模式化课程教学设计建构,实现规范化、可操作性的教学设计应用(如图示8)。中国现代文学版块式、专题化课程体系的重构与创新,贯彻了理论与实践相结合、线上与线下相结合、课内与课外相结合的基本原则,为采用分形法进行程式化、模式化课程教学设计奠定了坚实基础,真正体现了“先进性与互动性,大力推进现代信息技术与教学深度融合,积极引导学生进行探究式与个性化学习”[2]教学方法要求。为实现创新、复合、应用型人才的培养开辟了新途径。

(三)问题导向的教学方法创新

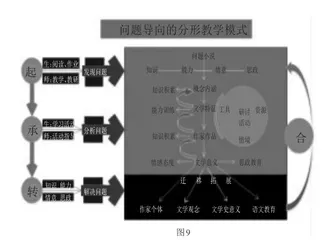

1.问题导向的分形教学设计。针对创新教学体系的构想,实现模式和体系效果的最大化,切实实现以学生发展为中心的教学理念,课程团队将体系设想落到了实处,创新了课程教学设计(如图9)。本设计以问题为导向,以分形设计为标准化内容,以起承转合为每堂课四个基本的教学阶段,实现从问题发现到问题解决全过程的贯通。“起”是课堂教学的起点,来源于学生阅读、作业等学习活动中发现的问题以及教师教学、教研中发现的问题。“承”是解决问题,主要通过专题研讨等学习活动来解决。“转”主要是将研讨活动中习得的知识和能力运用于拓展问题的解决。“合”就是实现全过程的有机统一。“分形”就是从整体剥离出来的部分有着与整体大体一致的形状,这里借用为每章节教学大体一致的教学实践程式。它解决了课程教学中知识、能力、思维整合性不够的问题,为实现知识迁移及高阶思维奠定基础。

2.问题串联:以串联提升思维。问题串联是解决学生分析能力低下、高阶思维缺乏的重要手段。问题串联的核心在于教学时建立以制约学生专业成长的问题串,如文学阅读能力欠缺问题,审美水平低下问题,创新思维能力低下等问题。以上述问题为教学基本关注点,以文本阅读为逻辑的起点,以问题为传导,通过知识迁移、逻辑推导、思辨思维、解决从阅读分析到主题提炼到形象鉴赏到文体审美之间关键环节无法勾连,着力点无处寻觅的能力盲区,达成学生知识迁移与思辨思维盲点的解决。在此基础上,运用课堂掌握的基本知识及问题解决方法对专题讨论问题进行拓展、延伸,通过知识迁移实现实践能力与思维能力的双重提升。专题教学中的问题串联法,使文本阅读、知识迁移、高阶思维在串联问题的解决中得到训练,文本阅读能力不足、高阶思维能力缺乏、知识迁移能力欠缺三个课程教学“痛点”也可以得到一定程度的解决。

3.知识迁移:以问题解决促能力提升。知识迁移充分体现了课堂教学的高阶性。其关键词有两个,一个是“设计”,另一个是“建构”。“设计”是教学问题的设计。课堂教学中,每一个教学问题的提出与设计,必须以每个版块的专题教学为基础,注意到各个版块教学内容的整体性,还要考虑到一定的梯度及学情。“建构”是以所提教学问题为中心的情境建构,也即教学情境的建构。教学情境建构不单是要考虑问题解决的现实条件,更要考虑所要解决问题与既往所学知识体系的关系,实现问题本身背后知识的勾连与贯通,从而实现通过知识迁移达成解决问题能力的提升。“设计”与“建构”是问题解决的一体两面,“问题”需要设计,问题的解决也必须置于具体的问题情境中,通过整合相关资源,寻找问题的突破点。同时,通过知识的建构形成新的能力基础。此一过程的要义在于,通过以问题为导向的专题学习问题的设计,充分发挥学生学习的主动性、积极性和创造性,体现了学生为主体,教师为主导的教学理念。知识迁移是一种高阶思维训练,解决了以往中国现代文学课程教学中学生思维训练不足的顽疾。

三、问题导向下的中国现代文学专题教学模式建构

问题导向下的中国现代文学专题教学只有落实为具体的、可操作性的教学模式,才能真正发挥其应有的作用。如果说问题导向的分形教学设计解决了教学内容部分和整体的教学关系,那么教学模式则是对它的进一步规范化、可操作化的凝练和提升。课堂教学是一种综合性的文学学习活动,包含教师、学生、教学内容、教学方法、辅助工具等诸多构成因素。诸因素中,教师、学生、教学内容是可变量,教学方法是因变量,随前三者的变化而发生变化,其中教学内容与教学方法之间的关系相对近些,课程教学团队将它们析出为专题与问题的形式,在学习通、雨课堂等学习辅助平台一定的情况下,教师、学生、专题、问题构成课堂教学最为基本的要素。基于此,我们构筑了“教师-问题抓手——专题-问题串联——学生-问题引领”的一以贯之、全面立体的问题导向下的专题教学模式。