议论文主体段教学:结构筹划思维与类型分案思想

作者: 袁海锋

在150分的高考试卷中,作文一项就达60分,占比40%,考试评价端的高分值,足以反观写作教学的过程性价值。而坊间又流传学生的“语文三怕”——一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人。事实上,“怕写作文”远不止于学生学习的“学怕”,更有教师教学的“教怕”。1981年,张志公就曾感慨:“语文教学在普通教育工作中恐怕算得上是一个‘老大难’,而作文教学恐怕又是语文教学中的一个‘老大难’。”[1]

不同于“怕文言文”“怕周树人”背后所反映的学生单向度的对文言文体生疏、难以理解思想情感的阅读问题,“怕写作文”是教与学、技术与观念的双向双重困境。“这也许跟对待作文这件事有些不太对头的看法有关系。不太对头的看法必然导致教学中不太合适的做法”[2],张志公的分析一语中的。从“看法”与“做法”角度审视,特别是议论文主体段写作教学,必须既要有对“一律千篇”的“律”的普适性的深刻认识,又须有契合具体题目的“一题一案”分案策略。

一、一种工程筹划:深刻性结构与三阶思维写作支架

写作是一种基于理性认知的高级精神性工程筹划。“认知是为了弄清对象本身是什么样子,筹划是为了弄清如何才能利用各种条件做成某件事情”[3],认知追求一种“本来怎样”的本质思考,筹划则追求一种“应该怎样”的实践可能,由“本来怎样”融通“应该怎样”,一种“本来应该怎样”的理想性工程范型得以构建。语文教学语境中,理想性工程范型无疑有相当的普适性写作指导价值。

工程筹划是一种整体设计,写作的工程筹划性首先集中体现于文章结构设计。元人程端礼有言:“作文如铸器,铜既销矣,随模铸器,一冶即成,只要识模,全不费力”[4],“模”则为预置的作文结构,“器”是结构而生的具体文章,所谓“识模”正是对结构设计能力的强调。学者刘军强认为结构化并不等于机械,“结构能为读者提供便捷的阅读体验,也可以为作者提供脚手架。结构可以把写作转化为单独的模块和格子,作者可以逐一填充组装,这就降低了写作的难度。”[5]合乎逻辑和人脑认识规律的结构,会给人一种井然有序感。但“井然有序”,并不能作为写作行文逻辑感与认知规律深刻性的唯一外在指标。课文《以工匠精神雕琢时代品质》第二段有如此语句:“工匠精神厚植的企业,一定是一个气质雍容、活力涌流的企业。崇尚工匠精神的国家,一定是一个拥有健康市场环境和稳健人文素养的国家。”稍加教学引导,学生便能发现,语句在国家、企业之前,尚有“个人”的伸展可能,并以仿句的形式生成高质量新句:“浸润工匠精神的个人,一定是一个沉浸方寸器物,刷新社会审美追求,扩充人类文明疆域的人”“秉持工匠精神的人,一定是以自己炉火纯青的技术,擦亮爱岗敬业、劳动光荣价值原色的人”。毫无疑问,个人/社会/国家角度的“工匠精神”论断完全可以充任结构论点句的角色,但作者李斌并未如此选择。因为,那样的论点设计,并不具备结构设计的深刻性,而仅是在空间群体层面作简单的宽度铺展。与之类似,“回望过去+立足当下+展望未来”式论点设计,则在时间进程层面作浅显的长度绵延。无论是空间维度的宽度铺展,还是时间维度的长度绵延,都只驻留于话题对象的较单一维度,其症结在思维的扁平化。主体段写作的深刻性结构,是在追求单维思考的广度之外,更追求多维思考的立体属性。因此,深刻性结构相当依赖写作思维的进阶。三阶思维写作支架,无疑对深刻性结构设计富于助益。

作为一个概念,“三阶思维写作支架”中的“三”是指对话题对象的构成本质、价值归因及实践可能的三种追问。其背后的思考导向,外化为相应的思维方向,也即本质思维、归因思维、实践思维,呼应话题对象“是何”“为何”“如何”的三种呈现可能。“阶”则旨在说明本质思维、归因思维、实践思维在对话题对象大思维构成的阶次差异。其阶次差异表现有二。第一,三者分属话题对象大思维的价值观与方法论两维。其中,实践思维是方法论方向的探索,表现为主体之话题对象的行动筹划合理性的探究,是思维的高阶发展;本质思维、归因思维是价值观方向的努力,是主体之于话题对象存在属性、价值可能的认知,是思维的底阶基础。本质思维、归因思维、实践思维的阶次关系,是于差异中强烈互动,构成不可分的整体,并存在由价值观而方法论的进阶关系。哲学家赵汀阳对此有深刻认识,站在方法论立场,他认为思维必须落成于行动的方略,“如果没有方法,看法毫无价值”[6];站在价值观立场,他又强调行动方略必须要有充足的价值支撑,“重要的不是规范,而是规范的理由”[7]。第二,本质思维是事物性对象的静态封闭追问。试图确定“什么是什么”,目的是确定事物不变的内质特征,“是”要求相应的静态性,两个“什么”都具有名词属性。“什么是什么”是一种定义性句式,定义又意味着完成式的概念,标志是形成封闭性的意义边界。[8]虽然归因思维与本质思维同属价值观一维,但它与实践思维一样,是事件性的动态的开放追问。不同于“事物”的点状呈现,“事件”具有线性的流程特征。如果落成为语句,线性的流程特征表现为语句成分的谓语动词部分。赵汀阳强调:“就‘思想语法’而言,问题不在名词里,而在动词中。不去反思就解决不了的问题,归根到底是关于‘做什么’和‘怎么做’,而不是关于‘有什么’和‘是什么’”[9]。反思就是对“做什么”的归因,实践正是“怎么做”的探索。由静态的名词追问而以动态动词思考,是又一种思维进阶。“写作支架”则在强调一个语言学事实——“思想与使用语言乃是同时发生的同一件事情”[10]。思维是抽象而无形的,只有将“三阶思维”由思维问题落实为语言运用问题,其作为写作支架的思维含量、思维力量才能显性地作用于课堂教学、学生写作。“三阶思维写作支架”,既是思维层面写作结构设计问题,也是语用层面展现思维观念的句径训练问题。前者内隐、抽象、无形;后者外显、具体、有形,而且具备借助教材名篇,以“读写结合”形式落实的可能。

(一)始阶的本质思维,其外显的基本句型是“什么是什么”,其所依托的本质主义程序认定“实体所有的众多属性有主次、轻重、内外等之分,其中,具有次、轻、外等特点的属性是芜杂的、变易的,具有主、重、内等特点的属性则是单一的、稳定的”[11]。因为众多属性的思维辨别需要,“什么是什么”的根模型便有引申变形的必要性与可能性,比如:①不是……而是……②不止是……而且是……

示范句例:

工匠精神从来都不是什么雕虫小技,而是一种改变世界的现实力量。

——《工匠精神雕琢时代品格》

实践不仅是检验真理的标准,而且是唯一的标准。

——《实践是检验真理的唯一标准》

(二)续阶的归因思维,外显的基本句型是“因为A,所以B”,其宗旨在于厘清多事件、事物之间条件与结果的关系呈现。条件之于结果的发生,一方面呈现为二者的时间先后性,一方面呈现出条件的多发性,比如主次、轻重、缓急等。为了在语言运用层面,将这种复杂关系清晰展示,“因为A,所以B”的根模型便有两种引申变形可能——

调整时间先后性,以突出对条件的归因探究:之所以……是因为……

示范句例:

马列主义、毛泽东思想之所以有力量,正是由于它是经过实践检验了的客观真理,正是由于它高度概括了实践经验,使之上升为理论,并用来指导实践。

——《实践是检验真理的唯一标准》

这种全国人民大团结之所以能够成功,是因为我们战胜了美帝国主义所援助的国民党反动政府。

——毛泽东《中国人民站起来了》

突出条件的选择,以展示归因的准确性:结果不(仅)是因为……而(且)是因为……

示范句例:

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。——苏洵《六国论》

(三)转阶的实践思维,其焦点在对话题对象予以“怎么做”的终极解决,最具工程筹划性。必须明确,无论写作,还是人生,“怎么做”都有最高级的存在价值。“问题的产生和问题的解决都在于方法,没有方法就什么都没有。”[12]但是,写作并不是一种落实性的真实工程,而是富于精神筹划的理想工程。因此,其实践行动具有能愿动词加持的未来属性。“怎么做”自然而然地迁变为“应该/要/必须‘怎么做’”,并以相应关联词予以变形。

示范句例:

只要我们仍然保持艰苦奋斗的作风,只要我们团结一致,只要我们坚持人民民主专政和团结国际友人,我们就能在经济战线上迅速地获得胜利。

——毛泽东《中国人民站起来了》

凡是科学的理论,都不会害怕实践的检验。相反,只有坚持实践是检验真理的标准,才能够使伪科学、伪理论现出原形,从而捍卫真正的科学与理论。

——《实践是检验真理的唯一标准》

二、一种分案思想:议论文体题目类型及对应结构方案

“三阶思维写作支架”是一种基于思维发展规律而设计的写作结构理性工程筹划,其理想性在于追求适用范围的普遍性,却顺势带出了不能直接面对具体问题的抽象感。“从心理上说,一个人就是整个人类。他不只是代表人类,他就是人类这个物种的全部。本质上,他就是人类的整个心智”[13],学者克里希那穆提以“人类”为例,展示了这种普遍性与特殊性的“矛盾”。作文题目以类似“人”的形态存在,“三阶思维写作支架”则近似于“人类”的表征。因此,一种指向“三阶思维写作支架”落地的分案思想成为必需——议论文体倾向的作文题目内隐思维类型分类,并构建针对性的结构设计方案。

经过对大量以高考真题为主体的作文题目的分析,其大致包含话题讨论、原因探究、方案实践三大类型。

(一)话题讨论型作文。本质上看,任何作文都必然是话题型的。但此类题目常围绕一个名词性的事物话题——常用隐喻修辞或具备隐喻气质——展开本质性、价值性思考,并从“立德树人”的角度、以考生为潜在主体,引申出话题的当下实践价值及具体行动操作。

题例:

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。(2023·新高考Ⅰ卷)

本试卷现代文阅读材料Ⅰ提到自然带的边缘交错地带较为敏感,当环境出现波动时,它们会最先发生改变,进而推动整个地区产生变化。其实,历史发展、社会变迁、文化传承、科技创新乃至生活中的问题解决,都有类似的“交错带”。

请以“交错带”为话题,写一篇文章。(2024适应卷)

两道题目要求写作者围绕“好的故事”“交错带”这样带有隐喻性的名词性话题展开思考,同时又隐含“如何讲好属于自己的故事”“怎样对待身处的交错带”的实践行动诉求。认清话题的本质思维、厘清话题内隐价值的归因思维、如何采取新实践行动的实践思维,都是深刻审读题目的必需,因此,其行文结构便与“三阶思维写作支架”直接对应。此类作文,三阶思维可在篇章予以落实,达成一种段落串联式的篇章三阶思维拓进。以“好的故事”为例:

本质思维——好的故事是什么——个人的故事/民族记忆/国家历史/文化/精神——句式:不仅是……而且是

归因思维——为什么好的故事有力量——把个人与他身处的历史接续/将人与立身的土地勾连——之所以……是因为

实践思维——青年如何讲好属于自己的故事——融入时代,担当使命,成就自我——既要……又要

(二)原因探究型作文。作文提出话题,但并未停留于事物性话题,而是将其升级事件性的话题价值追问——采取某个行动、作出某个选择的原因可能。这一类作文,在构成上,常明确提出归因的任务诉求,而且极少触及“实践”一维。

题例:

一个人乐意去探索陌生世界,仅仅是因为好奇心吗?

请写一篇文章,谈谈你对这个问题的认识和思考。(2023年·上海卷)

报考大学时选专业是关系到个人发展的决策。你想选择哪个专业?为什么这个专业对你重要?

请结合以上材料写一篇文章,体现你的思考。(2024适应卷)

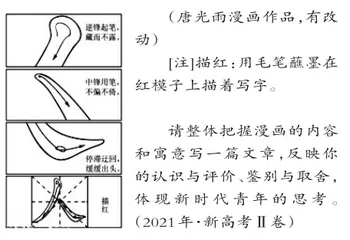

两道题目非常清晰地从“为什么”的角度设问,如果再机械地使用“三阶思维写作支架”,无疑“方枘圆凿”,甚至有偏题之嫌。因为达成结果的原因条件是多元的,便可将前述“结果不(仅)是因为……而(且)是因为……”句径拆分,形成以归因思维构建的或并列、或递进的篇章结构。为了避免结构局限于“归因思维”而呈现出扁平化的不足,归因思维引导的段落内部可予以本质思维的立体拓展,达成一种段落并联式的(归因的)段内三阶思维拓进。以上海卷题目为例——