项目式学习视域下统编版高中语文戏剧选篇的育人价值及教学路径

作者: 华禄 肖春燕

一、统编版高中语文戏剧选篇特点及育人价值

统编版高中语文教材的戏剧选篇主要以悲剧为主,贯穿古今中外,具有丰富文化体验、净化读者心灵的立德树人的育人价值。

(一)以悲剧为主,心怀同情悲悯

对他人不幸的同情、坚守良知、追求正义和鄙弃丑恶,是人类应有的品格,也是统编版高中语文教材选入的悲剧作品所体现出的鲜明育人价值取向。统编版高中语文教材选有五篇戏剧,分别是《窦娥冤》《雷雨》《哈姆莱特》《玩偶之家》《茶馆》。前三篇是典型的悲剧作品,后两篇则是通过反映尖锐的社会问题而引人深思。

较之于欢声笑语中给人短暂审美享受的喜剧不同,悲剧在表达上更能引起读者的共鸣,给予受众的是一种持久的情感体验,能使受众将自己置身于悲剧情境里,引发共鸣。亚里士多德在其《诗学》中写道:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿,……借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶。”[1]悲剧恰是通过怜悯和忧惧来净化人类的心灵。怜悯的产生是因为毁灭了一个比我们今天的人更好的人,而忧惧的产生则是因为忧虑到类似的困厄可能会在某一天降临到自己身上,读者则在这两种情感之间寻求心理的平衡。

(二)贯穿古今中外,探究文化内蕴

戏剧项目式学习路径之一是纵横比读古今中外名篇,即将古今中外的作品进行横向或纵向的对比阅读,以便于把握教材对学习戏剧作品的要求。五部戏剧分布于教材三个单元,从“单元导语”和“单元学(研)习”版块中可以看到编者对学习不同体裁、不同国家的戏剧作品的期待:深入理解作品内涵,探究其蕴含的思想文化和民族审美心理,欣赏作品的独特艺术创造,把握作品体现的时代精神,培养开放的文化心态。

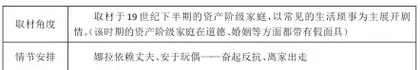

教材选入的五篇戏剧贯穿古今中外,《窦娥冤》《雷雨》《茶馆》分别为中国古代、现代作品,《哈姆莱特》和《玩偶之家》选自外国戏剧。以时间为轴的纵向作品的选入,有利于学生掌握同一国家不同时期戏剧创作的风格,也有利于我们了解不同时代的社会环境,洞察到不同时期的社会面貌和社会矛盾。《窦娥冤》直指元代贪腐官吏与穷苦百姓的矛盾;《茶馆》体现出双半社会下帝国主义与中华民族、封建主义和人民之间的矛盾;《雷雨》体现出资本家与工人之间的矛盾。

对比学习不同国家的戏剧作品,可以丰富文化体验,重塑伦理道德观念。同类题材,刻画重点各有不同,其主要原因是中西方受到了不同文学思潮的影响:中国戏剧受儒家伦理道德的影响,家国至上、惩恶扬善成为社会主流思想;而西方则受文艺复兴的影响,以人文主义为核心,尊重个体独立性,注重人文关怀。以彰显正义的作品题材为例,受不同文化意识的影响,中外戏剧作品彰显正义的方式大为不同。《窦娥冤》中思想正义和结局正义同时存在,以大快人心的大团圆收尾来捍卫公平与正义。窦天章最终为女儿洗清冤屈,张驴儿和贪官污吏都为这起冤假错案付出了沉痛的代价。《哈姆莱特》中哈姆莱特为父报仇也是正义之举,符合“孝”这一道德观念,但故事的结局却是一悲尽悲,连处于弱势的可怜者哈姆莱特,也随着黑暗一起被埋葬,这种以毁灭正义来宣扬正义的方式带给人更深层次的震撼和思考。

除此之外,不同国家的文学作品在内容上也存在共通之处。曹禺先生在创作《雷雨》时受到了易卜生的影响,两人的作品有很多共通之处。如《雷雨》中的周朴园和《玩偶之家》中的海尔茂都深受封建观念影响,他们在处理家庭、婚姻关系时往往以封建大家长的身份自居,体现出男权在家庭中的主导地位。

二、项目化视角下高中戏剧“以始为终”的教学优势

项目式学习采取“以始为终”的方式,先预设项目成果,以拟设任务或开展活动的方法来驱动学生主动探索知识,积极寻求解决问题的办法,强调学生综合运用各种知识和能力完成项目成果,并对学生的学习成果和学习过程进行评价。

项目化视角下的高中戏剧“以始为终”的教学相较于传统教学体现出三个优势:在学习状态上,学生从被动接受向主动探索转变,提升了学生的学习兴趣;在学习方式上,学生由理论学习到参与排演,加强了学生的学习体验;在评价上,由形式化的评价转为实质性评价,改善了评价现状。

(一)学习状态:从被动接受到主动探索——提升学生兴趣

项目式学习如何改变学生的学习状态,促使学生从被动接受到主动探索,主要包括以下三方面。一是项目学习全程由任务驱动,完成连续性的、挑战性的任务探究。这任务驱动的方式与教材的单元学(研)习任务群版块的学习理念和学习方法类似,它们都注重以任务的连续性调动学生积极探索的欲望。这也带来挑战的持续性,每一个任务都是一个挑战性的指令,为了完成这一指令,学生会利用现有资源,采取用自主的、合作的、探究的方式寻求解决问题的办法,体会到学习的成就感。

二是项目式学习注重对学习内容的整合和对学生多元智能的开发。项目学习需要用综合性的、跨学科的知识来解决问题,这对学生的知识储备和解决问题的能力构成了挑战。没有老师的灌输性讲解,学生现有的知识远远无法满足学习要求时,他们自主学习的愿望就会变得强烈,会积极搜寻相关资料来填补认知空白,自行寻找、整合相关知识,采用多种方式解决遇到的难题。完成项目不仅仅需要传统语文课堂的言语智力和逻辑智力,根据项目主题的不同需要运用的其它智力类型也不同。以“举办戏剧节”的项目为例,学生为了更好地创办戏剧节,就需要对戏剧节涉及的每个元素进行分析和呈现。戏剧背景音乐需要调动学生的音乐智力,戏剧舞台陈设布置需要学生的空间智力等。每个学生都有自己擅长的智力领域,项目又恰恰需要多元的智力,因此学生的每种智力都被需要。当学生感受到被需要时,他们会积极表现自己的优势,为集体出力。

三是项目式学习将任务和评价落实到每一个人。将任务落实到每一个人是通过小组合作的方式实现的,项目小组中的每一位成员都有自身的“使命”,且关乎集体。以项目实施阶段的戏剧表演环节为例,每个表演环节都需要演员之间的合作,每个角色都对自己的分工负责,并承担分工带来的荣誉和风险。评价的落实是通过对学生学习成果的检验和学习过程的监测来实现的,让每个学生都能在评价中认识到自己的优势与不足,为下一次的学习作准备。

(二)学习方式:从理论学习到实践参与——增强学习体验

对于戏剧这类实践性较强的文体而言,让学生参与实践是最有效的学习方式。隔着屏幕观看戏剧表演,学生会产生喜悦、愤怒等情感,并随人物命运的沉浮陷入沉思,引起情感的波动。但这远远不如让学生亲身实践效果来得直接。观众和扮演者在看待同一人物的思维和心境是不同的,故而将项目学习引进戏剧教学,让学生参与戏剧的排演实践是必要的。

为何项目式学习能实现从知识灌输到实践参与?这与项目式学习的周期、内容、实施流程有紧密联系。从项目学习的周期看,它的学习周期较长,一般长达2周,甚至数月,这为学生探索知识、参与实践提供了时间优势,为戏剧的项目化学习实施提供了外围保障。从项目学习的内容看,它注重通过确立社会实践类的项目主题方式建立学科与社会生活的联系,为学生参与实践提供了方向和空间。从项目式学习的实施流程看,鉴于戏剧的表演性,戏剧的项目成果都包含一个实践类型的成果,如排演戏剧、排演改编的课本剧等。将实践类成果作为项目导向,明晰排演戏剧的要求,深入分析文本后到实践中排演,完成理论与实践的结合,增强学习体验。

(三)学习评价:从形式评价到实质测评——改善评价现状

项目式学习促使评价由形式化到实质化的转变主要是因为它将评价作为一个硬性实施流程,并要求制定完善的评价标准。评价作为项目的组成部分,与确立项目主题、开展项目活动等具有同等的重要地位,是必不可少的一个环节。项目评价的实质不在于区分优劣好坏,而是通过评价帮助学生意识到自身的问题和有发展潜力的方面。

在项目学习中,评价体现出多元化、立体化的特性。这首先体现在评价主体上,项目学习的评价主体仍然保留了教师的评价环节,且以教师评价为主。教师评价通常具有客观公正性,并且在学生心中占有相当分量,因此教师的评价依然十分重要。此外,评价还增加了组员互评和其他人士评价环节,多元的评价主体能更科学、更公平地检验学习成果,让学生从不同的角度认识自己,从而促进学生的自我发展。其次,多元化、立体化的特性同样体现在评价阶段上。传统学习注重终结性评价,而项目学习则注重评价的全程性,将诊断性评价、过程性评价和终结性评价贯穿项目全过程。在项目开始之前,以谈话、问卷等形式对学生的学习兴趣、情感倾向等进行诊断,了解学习预期,制定教学目标和任务。将过程性评价和终结性评价结合,以学习档案袋的形式记录并反馈学习过程和成果。再者,项目学习注重分阶段的嵌入评价。制定不同阶段量表,检验研读成果、检验写作成果、测量交际与表达技能等,便于教与学。在课本剧排演环节,学生可以在教师提前下发的评价表中获取有效的学习内容,分析评价表的评价维度和评价细则,了解课本剧的排演标准。最后,这一特性也体现在评价内容上。项目学习注重对项目成果、言语技能、人际关系技能等方面的评价,关注学生的全面发展。评价的多元化和立体化对教师提出了更高的要求,为保证评价的科学性,教师要不断地加强评价素养,完善评价量表,使用更加综合性的评价术语,尽可能将实质化评价落实到项目学习中。

综上所述,项目式学习能有效改善戏剧课堂存在的教学缺陷,为戏剧教学带来生机。

三、高中语文统编版戏剧选篇项目式学习的可能路径

(一)突出语文要素,确立项目主题

项目主题的来源可以是教材也可以是社会生活。在语文学科中,项目主题的选取主要考虑两方面因素:一是要符合课程标准要求和学生学情;二是主题要蕴含丰富的语文要素,能够在实践中提升学生的语文能力和核心素养。

依托教材寻找选题是项目式学习的主要路径之一。教材是中学教学中最基础的学习资料,贯彻着课标的编写理念。统编版高中语文教材采用双线组元的单元编写体例,以“学习任务群”和“人文主题”两条线贯穿单元。教师在确立项目主题时,可参照这一编写结构,以“学习任务群”的学习要求为基准,提炼项目主题;或围绕人文主题探寻项目主题。以新课标“学习任务群”为例,在“整本书阅读与研讨”这一任务群中,教师以整本书的鉴赏为主构建了一系列学习任务,促使学生由碎片式的信息接受变为了整本书的阅读,扩大了阅读空间,促使学生形成良好的阅读习惯,提升语文素养。在教学戏剧单元时,可以选取戏剧作品作为整本书阅读的对象。教师可将“《哈姆莱特》整本书阅读与研讨”作为项目主题。《哈姆莱特》的经典性不言而喻,且五幕篇幅较短,有利于引导学生深入解读作品内容,展开戏剧排演,以探究其悲剧意蕴。以“人文主题”为例,戏剧单元(必修下册第二单元)的人文主题是“良知与悲悯”。教学时,将这一人文主题作为项目主题,可多维度对比单元所选三部作品,剖析悲剧作品传达的思想,激发良知,培育学生的悲悯情怀。

(二)梳理知识脉络,设置驱动问题

问题的价值在于思考问题、解决问题以及在思考、解决问题中获得经验方法。驱动问题属于问题的一种,包含上位知识,能够激发学生兴趣。因此在设置驱动问题时,要着重梳理知识脉络,在知识脉络的梳理中关注核心知识,提出最能驱动学生学习的问题。

1.关注核心知识

核心知识指课程的关键概念或旨在培养的基本素养。在语文学科中,核心知识包括对语言文字的积累运用和对文本的个性化理解,具体体现为对文本的概括、转述,对主题的探讨、对深层意蕴的思考等。在设置驱动问题时要关注语文核心知识,以核心知识作为阅读探究的支点。厘清人物关系、分析情节内容、开展戏剧排演等是教学戏剧的核心,教师在设置驱动问题时要将上述知识兼容,将其融合到驱动问题中。如杨志宏在《高中语文实施项目学习的价值及教学设计——以<雷雨>项目化学习为例》中将“研究不同人物的思想和个性,排演剧本第二幕”[2]作为驱动问题。在这一驱动问题中体现了项目的核心知识,即对文本的静、动态理解,通过研究文本内容,以表演的形式将静态的理解转化为动态表演。这一问题看似简单,实则指向的是学生对书中人物关系、人物情绪转换、情节内容、空间构造等的理解和把握,学生如果没有对文本内容进行精准研读,是难以完成这一问题的。