把习作教学经营成温情的故事

作者: 宋建玲

统编版小学语文教材围绕“阅读与表达”,紧紧抓住“学会阅读”“学会习作”两个核心点,采用了“读写分编,兼顾读写结合”的编排方式,构建了阅读和习作两大能力体系,二者相互结合,形成整体,让学生的阅读与表达能力实现均衡发展。

六年级下学期是小学语文学习的终点,也是过渡到初中学习的起点。六年级习作教学,应该立足小学六年教材的整体,并联系中学七年级教材,寻找六年级下册习作承前启后的衔接点,为习作教学找到准确的目标、精当的内容和适宜的方法。

一、整体视域下习作编排特点

纵观统编版小学语文教材,习作一共安排了70篇。大致可以分为三类:纪实作文、想象作文和宴用性作文。其中,纪实作文又分为写人、写事、状物、写景四个主题。

在小学阶段,写入写事习作、想象类习作、实用性习作占比较大,是贯穿小学阶段的重要学习内容。高年级学生,在串句成段,把人、事、物描述清楚的基础上,开始走向段与段的逻辑关系设计,即谋篇布局,并要学会运用综合的表达方法把文章写得具体、完整。这样的整体分析,有助于我们深入了解六年级下册习作编排的特点。

二、聚焦六下习作编排“承前启后”的价值

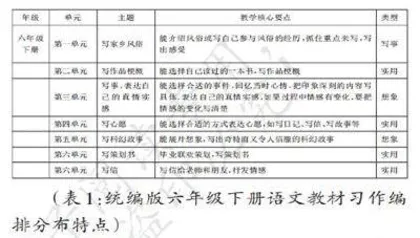

统编版六年级下册语文教材一共有六个单元,习作编排分布特点如下表。

从上表我们可咀清楚看出六年级下册习作教材编排所具有的“承前启后”的价值,具体如下。

(一)习作主题内容立足生活,又高于生活

从横向上看,六年级几次习作内容,例如:写家乡的风俗,基于未来科学写科幻故事,面对难忘的小学生活写一份和老师、同学依依惜别的活动策划书等,这些都是以“儿童生活”为本,选取学生在生活中比较感兴趣的话题,让学生时刻感受到写作其实很简单,就是为了认识自我和周围世界,用文字进行真情交流或表达美好的遐想。

再深入比较,会发现六年级下册的习作安排,虽基于生活,但不再是让学生简单记录生活,而是引导学生学习以更高位的视角去看待生活、品味生活、感悟生活,甚至通过想象改变生活。学生习作逐渐有了自己的独特见解和思想情感,开始真正在自己建构的概念世界里用文章抒发情感,表达思想,有自己表达的主题和立意,这也是往初中习作过渡的一个鲜明特点。如;习作1写《家乡的风俗》,学生可以发表对这种风俗习惯的看法,也可以写自己经历后的具体感受;习作4写《心愿》,是学生与自己、他人和社会的真情对话,用文字表达希望、展望未来……这些习作内容,高于学生的直接生活经验,让学生写文章不再是拿起就写,而是需要经历一系列的具身体验、思考整理等过程,通过一定努力才能完成,这样才能够促使其习作能力得到进一步提升。

(二)习作表达能力螺旋递进,又走向综合

从纵向上看,教材习作内容主要从学生语言表达能力发展特点来设计编排。教材强调了学生表达能力内在发展的系统性和序列性,能力训练点呈现出螺旋递进的样态。下面以写事和想象类习作为例来论述。

首先,以六年级下册习作1和习作3叙事主题为切口,分析教材整体写事习作安排,我们可以很清楚地看到六年级下册叙事写作“承前启后”的特点。

如上表所示,叙事写作从三年级开始编排,三年级有四次叙事习作,始终强调将事情过程写清楚。到了四年级则有五次叙事写作安排,第一次出现抒发感受的要求。到了高年级,五年级习作1写成长经历,从初步表达感受转变到表达真安情感。到了六年级,叙事习作要求就变得更加综台化,可以围绕中心写多件事,也可以点面结台写场景,可以详略得当突出重点来写并表达自己的情感,在方法运用上也更加多样。六年级下册习作3,更是要求不仅要抒发情感,还要随着事情的发展,将自己情感的变化写具体,可以蕴含于宇里行间含蓄表达,让情感自然流露,也可以是直抒胸臆的形式进行描述。等到七年级,在谋篇布局和表达情感基础上,写事类的习作要求则进一步提高,要求学生在写清楚具体的细节的基础上,进一步锤炼语言。

这样的能力梯度,需要教师对学生习作能力的培养有整体把握。事实上,六年级下册的习作写事,就是对前面各个学段共14篇叙事习作表达的巩固和提升。

(三)习作单元训练专项强化,又承前启后

统编版语文教材每册都专门编排了一个习作单元,六年级下册也不例外。纵观六年级教材中编排的习作单元,都是按照习作主题进行编排,重在方法的学习。从三年级开始,一共有8个习作单元专题。而到了七年级,习作编排均以这种形式来学习习作方法。

这样的习作专题编排承前启后,和中学的习作教学形成了很好的衔接。初一的习作每个单元都是以专题的形式进行学习和训练,和我们小学习作单元编排颇有相似之处,只不过表达要求更高。因此,在六年级下册,对习作单元教学也要高度重视,将习作单元的各个板块功能充分发挥出来。

三、“立足整体·承前启后”的教学建议

(一)走进真实生活情境,使素材更有深广性

习作内容源于生活又高于生括,这就要求学生要走进真宴的生括中,经历体验探究、收集资料、走寻访谈、思考整理等过程才能写好作文。因此,在六年级下学期,教师更需要去关注学生的生活宴践能力,要引导学生在真宴的生活情境中完成习作,做到素材的厚积累、写作的真表达。

如六年级下册习作1,写家乡风俗。此话题看似距离学生很近,但学生的对风俗的体会又相对浅薄,有些风俗学生并不了解。于是在六年级上学期结束的寒假,教师就可以设计研学单,引导学生在假期中主动了解和研究家乡的风俗。学生在经历自主探究、切身体验后,对家乡的风俗有了深入了解,其文章选材自然就会有深度和广度上的提高。

(二)建构能力“金字塔”,使教学更有进阶性

六年级下册的每一次习作训练都有它的“前世今生”,因此教师要在整体梳理习作编排的基础上,建构清晰的表达能力“金字塔”,精准定位六年级下册习作的目标和能力培养点,这样才能真正落实六年级下册习作小初衔接“承前启后”的价值。

以六年级下册第五单元想象作文《插上科学的翅膀飞》为例。学生在此前学段写过很多想象作文,那六年级下册的这篇想象作文与之前的写作有什么不同之处?在整个小初阶段,它又起到什么样的作用呢?这就需要教师建构清晰的能力“金字塔”,精准定位这篇习作的目标,从整体上把握习作教学的能力培养点。

如上表所示,通过比较可知,《插上科学的翅膀飞》这篇习作是有明确的能力目标指向的。这种能力进阶从四年级下册教材开始已有意识地加以培养。四年级下册第二单元的《我的奇思妙想》,让学生想象发明新科技产品,这是初步的想象练习;五年级上册第四单元《二十年后的家乡》根据现有科技推想未来生活,这是“科技作用生活”的构思能力尝试;而六年级下册这篇习作,则是将前两次的习作要求进行了前后勾连,达到能力的融合,想象科技作用于未来的情形。等到了七年级,学生应该已具备了更高的想象能力,到时会再引导学生关注现实生活,展开虚实相生的写作,从全新的角度、以更高的要求再次训练学生的想象作文。同理,如果六年级下册的习作都沿着这样的路径,在整体中关照和建构学生的能力金字塔,那么习作教学必定会更有进阶性和方向性。

(三)培养可视化思维,使表达更有策略性

“可视化思维”是指利用一系列图示来明晰我们习作思维的过程和思路。在六年级下册习作教学中,教师要进一步培养学生的可视化思维,通过构建思维导图的方式构成清晰可见的思维支架,帮助学生更好地选材和谋篇布局,助力学生运用更灵活的方法叙事抒情。小学语文教材中关于谋篇布局可视化思维的训练共有11次。到了七年级,谋篇布局将成为训练常态。

中学写作教学高度强调学生构思谋篇的能力,有好的谋篇布局、好的立意,再加上细节生动,才能成就一篇好的文章。因此,在六年级下学期,教师要着力引导学生综合运用思维可视化的策略,去解决选材构思、谋篇立意的问题,从而化解学生习作内容写不具体的难题。

例如六年级下册习作1,笔者所在班级的学生在写家乡风俗时,出现抓不住风俗特点和写作重点的情况,于是,笔者便借助课文《北京的春节》思维导图,引导学生画出自己作文的思维导图,让学生学会抓重点和写清写作对象的特点。

四、把写作教学经营成温情的故事

习作单元是一个具有向心性的整体,教学时我们要有单元意识、整体意识,既要前后知识融合,也要遵循先后次序。科学做法是:先学习习作单元中的精读课文,从读中悟写,初步领悟习作单元中的语文要素;接下来,学习习作平台,通过回顾精读课文,结合具体语段把领悟到的写法内化为能力,梳理习作要点,明晰写作策略,形成写作的基本思路;紧接着让学生“初试身手”,在实践中检验学到的写作策略。而习作例文则为学生提供了模仿和借鉴的范本,学习写作就是在模仿中实践,在实践中模仿,最终走向创造。

比如,要想让学生写好六年级下册第三单元《让真情自然流露》这篇习作,教师应该先解读好教材,联系学生的生活经验,注重习作教学的序列性,有梯度地把每一个环节落实好,如此学生便能写好一件事,在叙事中表达真情实感的要求也能水到渠成地实现。这个单元的习作要求是;把印象深刻的内容写具体,把情感真实自然地表达出来,将情感变化写清楚。教材中提供了两组表达情感体验的词语,一组是积极的(畅快、欣喜若狂、激动、欣慰、感动、归心似箭、盼望……),一组是消极的(惧怕、追悔莫及、愤怒、隗疚、难过、忐忑不安、沮丧……),这些情感体验刚好跟“让真情自然流露”的要求相吻合。在实际教学中,学生基本都能把这件事写清楚,并且能够通过动作、神态、语言、心理等细节描写把情感真实地表达出来。

虽然学生的文章基本都能符合单元习作的要求,但笔者总觉得缺了点什么。于是,通过研读教材,笔者发现在教学中投有充分利用好这个单元提供的资源,尤其是史铁生先生的《那个星期天》一文,人物的心情变化刻画得细腻而传神,从期盼到兴奋,再到焦急、懊悔、失望最后到绝望。更为绝妙的是,文中相对应的光线也产生了变化,从阳光明媚到光线渐渐暗下去,再到光线正无可挽回地消失,最后是一派荒凉。这种把情感融入具体的人、事或景物之中,在叙述中自然流露情感的写法是本单元习作的重要方法。因此,教师应该引导学生或仿其形,或仿其神,或仿其意进行写作练习。

此外,六年级下学期本身就是一个牵动学生感情的时段。学生很快就要与熟悉的校园、老师和同学告别了。时间匆匆而过,昔日在校园里生活的两千多个日子一定会勾起他们许多回忆,激发他们潮涌般的思绪,我们应该从“天时地利人和”中取材,让他们寻找校园里过往的美好,自然地抒发自己的真情。

为此,笔者经常带着学生一起漫步校园,重拾往日的美好回忆。重游校园,学生的真情在校园的一草一木、一花一鸟、一人一物中流淌着灵动而诗意的烂漫。当来到学校门口那一排银杏树下的时候,笔者有感而发:“等到银杏树叶都变黄了的时候,你们就不再属于这个校园了。”有几位学生听后顿时红了眼眶,于是笔者鼓励其将这份心情用文字表达出来:“看呐,那含苞待放的山桃花仿佛在一瞬间绽放,六年来所有的回忆在一瞬间涌入,这不正是我们的写作灵感吗?我们来到了美丽的兰亭,乌语花香,脚下那条小路记录了我从小到大的足迹。大树的树枝摇摆着,仿佛诉说着我们曾经的快乐。”

此外,还有同学写下了诗一般的语言:“小学是一部连续剧,看着很长,一共也才只有六集。第一集是憧憬,第二集是希望,第三集是开心,第四集是压力,第五集是迷茫,第六集是不舍依依。回忆一起游戏,笑作一团;回忆一起努力,破解难题。一年又一年,一集又一集……现在,这部剧己接近尾声,我多希望能按下慢播键,播放剩下的故事;我多希望能按下回放键,把故事例回到开头,从第一集开始,一幕一幕,重新再看一次,边看边写下童年的笔记……”

统而言之,无论处于什么学段之中,作为教师的我们都应该努力把教学的过程经营成一段温情的故事。在这个故事里,不仅要有人物、情境和情节,还要把写出好文章的诀窍和方法传授给学生,让他们在写作的道路上有情、有感,有说、有笑。

(作者单位:江苏省南京市长江路小学)