高考语言运用命题统整讲评教学内容的确定及教学支架构建

作者: 涂韶华《普通高中语文课程标准(2017年版)》提出:“加强课程实施的整合,通过主题阅读、比较阅读、专题学习、项目学习等方式,实现知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的整合,整体提升学生语文素养。”[1]遵循这一课程教学的重要方式,高考语言运用命题讲评教学也可以以“统整”为核心,构建高考语言运用试题讲评教学链,引导学生积极建构语言文字运用的知识体系,提高语言文字运用能力水平,进而实现语言建构与运用这一语文素养的养成。

一、“类题”:高考语言运用命题选文的“语文本体”概观

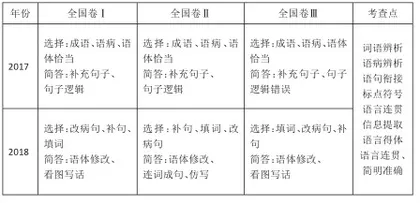

2017-2022年高考全国卷语言运用命题语境材料主要如下。2017年全国卷17题的成语运用与18题辨析语病试题材料来源于媒体,涉及经济、文化、科技、教育、政策、阅读、义工、互联网+、全球化等众多话题;19题用语得体的考查,材料来源于日常生活交际用语;20题语句补写,话题分别为药品与健康、变色蜥蜴、太阳能与风能;21题逻辑推断,话题分别为大学专业选择、云南城市改名和春节传统习俗。2018年全国卷17-19题的衔接句子、成语运用、标点符号、辨析语病试题材料,话题分别为“大洋一号”考察船、戏曲传承与创新和动物迁徙研究;20题应用文、语言得体、词语运用综合考查,材料是启事和信;21题图文转换和仿写,材料分别是教师专业发展流程图、特定主题限制性词语和“被拒绝”反应框架图。2019年全国卷17-19题的衔接句子、成语运用、标点符号、辨析语病试题材料,话题分别为中国传统音乐、中国画和“嫦娥四号”探测;20题补写句子的材料话题分别是压力与体重关系、植物开花与长叶研究和人体生物酶与酒精代谢;21题新闻压缩,材料分别是“海上丝绸之路”、永定河补水工程和中国包揽第55届国际乒联赛5枚金牌。2020年全国卷17-19题的衔接句子、成语运用、辨析语病试题统一材料,话题分别为中国篆刻艺术、甲骨文研究和中华文化研究;20题补写句子的材料话题分别是有氧运动与记忆关系、听力与噪声环境研究和食物的基本功能热效应;21题新闻压缩,材料分别是“中国航天日”启动仪式、国家确定海南自由贸易方案和国家新增湖北疫后投资。2021年全国甲乙卷17-19题衔接句子、词语辨析、辨析语病试题统一材料,话题分别为烧菜、互联网;20-21题补写、概括分析统一材料分别为新疆棉生产、水果与健康。2022年全国甲卷17-18题填写成语、长句变短句和修辞手法的考查,话题为故宫博物院《清明上河图3.0》高科技互动展演艺术;19-21题人称使用、补写句子,话题为槐树人文情怀。2022年全国乙卷17-18题填写成语、人称使用,话题为回忆中学时代照相生活;19-21题填补写语句、词语阐释和修改病句,用了“眼中风”疾病材料。2023年全国甲卷用了三位老师讲“破釜沉舟”的材料,全国乙卷用了“俩老头”趣事、拖延症等语料。

高考语言运用命题呈现出以下特点:1.突出语文课程的特点。命题材料具有鲜明的时代现实生活特征,注重在多元化的情境中考查学生的语言文字知识积累与应用能力,引导学生关注生活,树立正确的语言观。2.注重“中国”元素的特征。命题材料具有鲜明的“中国元素”特征,多层面展现中华文化的传统魅力与新时代中国物质文明建设、精神文明建设、政治文明建设、生态文明建设,激发学生的民族自豪感。3.凸显学生发展素养的维度。命题材料依据课程目标,充分考虑学生的兴趣和身心发展规律,注重人文与实践的结合,所呈现的语言文字知识与学生成长紧密联系,融入知识的丰富性与情境驱动的多样性,立体式呈现学生的发展素养。

二、“考点”:高考语言运用命题的“高考评价”观照

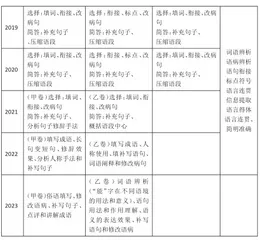

教育部中心张开先生解读《中国高考评价体系》时,阐释了高考对语用能力的要求:“熟悉国家通用语言文字中常用规范字的字音、字义和字形;掌握基本的语法规范和标点符号用法、语篇衔接的常用手段,以及常用的语用规则、修辞手段;能根据具体的交际对象、交际目的和交际情景,正确地遣词造句,准确地表情达意,有效完成交际任务。”[2]我们以2017-2023年全国卷语言运用命题为参照,来梳理高考对语用能力的考查:

高考语言运用命题一般是通过选择题和简答题两种题型,以成语辨析与运用、病句辨析与修改、语言连贯与得体、图文转换、压缩新闻、句式仿写和逻辑推断等形式,以多元化文本材料为载体,创设形式多样化语言文字运用语境,考查语言文字的运用能力和规范意识,充分体现新课程标准“发挥语言文字应用功能和应用价值”的内涵以及《中国高考评价体系》“将考查点放在能力和素养的培养过程中必须具备的可迁移的知识上”[3]的要求。

三、“教学链”:高考语言运用命题统整讲评教学内容的确定

确定高考语言运用命题的讲评教学内容,我们可以从高考命题对课程教学的“反拨”作用的几个层面进行梳理(:1)高考语言运用命题材料的讲评教学价值分析。高考语言文字运用命题材料的选定依据于课程标准范畴下学业水平质量检测要求,语言文字应用作为高考命题的组成部分,具有新课标语言建构、思维提升、审美鉴赏与文化传承的教学价值功能。(2)高考语言运用试题的讲评教学目标分析。讲评教学重视学生语文能力的培养,旨在进一步提升语言文字的运用能力,引导学生树立正确的语言观。根据语言文字运用命题的不同侧重点,高考语言运用命题的讲评教学内容的确定,要对语言文字知识的体系化、语言文字应用能力的发展和语文素养的培育综合考量。本研究实践中形成了高考语言运用讲评教学统整在微观层面(高考命题题型)和宏观层面(语言文字运用知识)的“教学链”:语义场域、语义关系、语义逻辑、语义指向、语义层次和语用规则等。我们在语言运用讲评教学过程中以命题语料呈现的语言知识体系结构为基础,侧重各命题语言运用材料与设题角度的统整,为讲评教学提供现实依据,进而促进学生认知的发展,最终实现语文素养目标。

四、“问题驱动”:高考语言运用命题统整讲评教学支架的构建

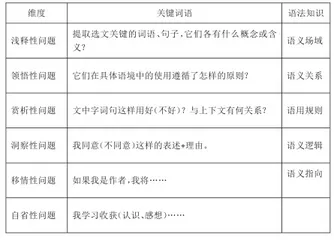

王达、王天蓉《问题化学习的学科教学实践》一文提出了“理解”的六个问题维度观,即“浅释性问题、领悟性问题、赏析性问题、洞察性问题、移情性问题和自省性问题”[4],从“语言文字——语言运用”关系角度基本上概括了由浅到深的教学过程。我们通过“关键词语”与“语法知识”观察视角作图例呈现,以便建构高考语言运用命题讲评教学支架:

六个维度“问题”设计构建高考语言运用命题讲评教学支架,从材料的内容与主题、字词与语段、结构和布局、情感与表现等文本情境要素驱动学生获得整体性认识。

五、讲评过程:高考语言运用命题统整讲评教学设计

基于学业水平质量评价指标的高考语言文字运用类文本统整讲评教学,根据课程标准和高考评价体系要求,研发语言文字运用类命题讲评“教学链”,实现讲评教学知识建构与思维提升,应该是实际可行的。如下图示:

六、讲评教学实施的具体过程

(一)第一教学主题:“语义场域”类题知识建构与思维提升

教学内容:词语辨析与运用。

任务驱动①:借助工具书,理解选项词语的意思。根据语境,从以下角度对各组词语进行辨析:一、词性(名词或代词、短语)。二、语法功能(在句中充当的成分)。三、色彩(语体色彩的书面语与口语,情感色彩的褒义、中性和贬义)。四、适用对象与内容。

教师延伸①:(1)通过语言文字,运用材料内容分析:理解词语不仅要理解该词语的基本含义,还要理解作者在文本语言环境下赋予该词的含义,以及作者的意图、情感等“词”外之意,强调近义辨析。(2)结合文化背景分析:借助文本折射出的特定文化传统来分析,不作近义词辨析。(3)结合时代特征分析:结合经济、政治、观念、潮流等社会现象等来分析,不强调近义词辨析。

真题训练①:2022年全国乙卷第17题:请在文中横线处填入恰当的成语。

教师明确①:①空,前面说“小镇上的人们和其他地方的人们一样,一律到照相馆留影”,而且“小镇只有一家照相馆”,那么照相而入“馆”,这是很自然、很正常的一件事。能够表达这个意思的成语是“顺理成章”,意思是比喻随着某种情况的发展而自然产生的结果。第②空,此处是对照相馆的感受,前面谈到了它的“神秘”,“端庄含蓄”,这里要求用一个词来形容“幽暗”造成的“高贵感”,这些感觉是很难用语言清楚地表达出来的,因此应用“难以言喻”,意思是指事物、心情找不到恰当的语句或词语形容、说明或表达出来。第③空,这是写照完相之后等待取相的感受,前面有“依然惦记着这件事,甚至兴奋得晚上睡不着”,说明很兴奋,想要早点看到自己的照片,应用“迫不及待”,意思是急迫得不能再等待。

教师延伸②:命题规律:词语辨析与运用基于《课程标准》与《高考评价体系》,体现语言建构的基础性。所考查的词语一般为现代生活中常用,结合人文材料来考查,确定语境的简明以及选项的唯一性,彰显词语运用的情境性。

解题思路:第一,分析成语的结构特点,把握成语大意;第二,体会成语的语体色彩和感情色彩;第三,明确成语的适用范围、搭配对象。总之,要正确理解成语的整体意义,要注意语境与搭配情况。

(二)第二教学主题:“语义关系”类题知识建构与思维提升

教学内容:语病辨析与修改。

任务驱动①:熟悉六种语病的类型以及在高考真题中进行辨析,明确选句的语病类型,尝试提出自己的修改意见。

教师延伸①:1.培养语感,形成对语言错误的辨析与修改能力。2.要掌握汉语言文字常用的语法知识,能在具体语境中灵活运用语法知识解决学习生活中的问题。

真题训练①:2023年全国甲卷:18.文中画波浪线的语句中有一处表述不当,请标出原句序号后再做修改,并使修改后的语句与上下文的衔接流畅自然。

教师延伸②:命题规律:1.命题侧重典型病句的特点。2.各个选项语病类型两处。3.各项设置语病均有不同。

解题思路:要认真细致地审读每个选项,重点分析并列短语作为句子成分时与其他成分的搭配情况,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其是否得当。对于句式杂糅的句子,先凭语感判断其是否协调,再分别用两种句式组成句子,然后验证其是否得当。对于语序不当的句子,先要凭语感检验,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。对于有多重否定的句子,要将否定换成肯定来理解。

(三)第三教学主题:“语义逻辑”类题知识建构与思维提升

教学内容:语句补写(复位)·语段推断。

任务驱动①:【语句补写(复位)】阅读材料,明确其表达方式与材料内部的逻辑关系(因果、条件、递进、总分、主次、解说等)。

教师延伸①:这类类题命题方式主要两种:语句复位与补写句子。答题时要注意话题一致、选项与语段的事理一致、整体意境的一致、句式一致等。

真题训练①:2023全国乙卷:请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

教师延伸②:①命题规律:结合语段,命制一个(选择题)和三个(简答题)空处。

②解题思路:首先,通读文段,把握文段的主要内容。其次,把握文脉,理清文段的层次。然后,根据上下文语境的逻辑关系,推导所衔接和补写的句子,

任务驱动③:【语段推断类题】1.明确题干要求以及语段在表达方式的特点。2.找出语段中逻辑关系的关键性词语(关联词、副词、代词等)。