运用知识剖析社会热点 巧用方法提升核心素养

作者: 张克谦 周凤敏

摘 要:2023年河北省中考文综第24题呈现“依据课标、稳中有新、素养立意、深度思辨”的特征。试题坚持务实命题,风格既守正又创新,注重道德与法治学科主干知识的考查,凸显大单元教学特征,同时又基于学生核心素养的要求,注重考查学生的思维品质和综合能力,体现了能力立意的命题趋向。

关键词:中考道德与法治;试题分析;答题情况;教学启示

中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2024)11-0008-04

道德与法治是一门实践性课程,强调学生在课程学习中的实践活动,其课程目标是将知识内容与学生真实生活相融合,强调学以致用、知行合一,实现学科逻辑与生活逻辑相统一,借用真实情境的介入促进知识的情境化,以实现高阶思维的深度学习。2023年河北省中考道德与法治第24题的情境密切联系社会生活和学生生活实际,用富有时代气息的鲜活内容,以学生喜闻乐见的方式,增强试题的时效性、生动性、新颖性,从而落实核心素养促进学生全面发展。

一、试题分析

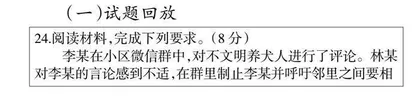

(一)试题回放

(二)试题分析

1.命题指向核心素养。命题从课程性质、时代要求、学生发展三个主要维度考查核心素养。此题以“生活”为载体,考查学生核心素养的形成与发展,充分体现基于核心素养命题的导向,让学生在体验中渗透法治精神,提升道德修养,塑造健康人格。体现通过考试促进学生核心素养发展的功能。

2.选材凸出生活情境。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)对学业水平考试试题情境创设的要求是:“情境素材选取要源于真实的社会生活,情境的描述和展开要符合生活常识。”这是基于核心素养的命题导向与立意的必然要求。试题情境是实现试题立意的介质,将核心素养蕴含在真实情境中,考查学生解决问题的能力以及综合运用知识能力,从而落实核心素养目标。24题选材以大家熟知的“微信群”展开,设置“邻里纠纷”这一情境,真实性与典型性并重,探究性与实践性并举,既贴近学生的生活实际又具时代性,从而引导学生关注生活现象、思考生活事件、解决生活问题,有利于知识的运用和迁移,能真正考查学生素养发展水平。

3.设问注重创新思维。该题的问题设计注重开放性和适切性,通过有梯度的问题设置,引导学生思维逐级上升。符合学生的思维水平层级,重视考查学生视野的广度以及多角度、多层次分析问题和解决问题的能力。第二问用“法律常识解释” 替代传统设问“从法律角度分析”,这样既考查了学科主干知识又创新了设问方式,使学生的思维得到升华,学生能更好地理解并答对此题,从而提升学生运用知识、选择知识、辨别是非、分析和解决问题的能力,以考查学生核心素养形成和发展为目标,注重知行合一。

二、答题情况

(一)第一问答题情况分析

1.设问一:指出林某依法维护了自己的哪一权利。(2分)分析设问不难发现,“指出”一词明确设问类型即“是什么”;“林某”一词限定主体,“哪一权利”限定知识。参考答案为:名誉权或人格尊严权。此问考查《课标》核心素养的“法治观念之权利与义务相统一”“每个公民都享有宪法和法律赋予的权利”,难度较小,主要考查运用教材知识分析、解决问题的能力。此题凸出考查核心知识且指向明确。

2.学生常见错误及失分原因。第一, 错别字,如:名誊权、明誉权等;第二,基础知识掌握不准确,权利概念混淆,如:“名誉权”“荣誉权”不能正确区分,个别写成隐私权、肖像权等;第三,审题不清,对题意不理解,设问“林某依法维护了自己的哪一权利”而有的考生答成“侵犯了…权利”或不写具体权利而写“维护了自己的合法权利”。

(二)第二问答题情况分析

1.设问二:可用哪一法律常识解释李某的赔礼道歉。(2分)设问中“哪一法律常识”限定知识,“解释”明确设问类型即“为什么”,“李某”限定答题的主体。参考答案:违法要承担法律责任;法律是由国家强制力保证实施的。此问考查《课标》核心素养的法治观念之“法律面前人人平等”“公民的合法权益一律平等地受到法律保护”“对任何人的违法犯罪行为都依法予以追究”“不允许任何人有超越法律的特权”等。此问重视考查学生视野的广度以及多角度、多层次分析问题和解决问题的能力。考生可运用知识多角度作答也可根据事件中涉及的不同主体作答。

2.学生常见错误及失分原因。第一,部分学生缺乏道德素养和法律意识,不能有效地利用课本知识连接实际问题,答题中缺乏学科术语和理性思维,如:李某对不起(伤害)林某,所以赔礼道歉。第二,部分学生基础知识掌握不牢,直接照抄试题材料内容,如:直接抄写“经过执行法官审定,李某在小区微信群向林某赔礼道歉”。第三,部分学生没有看到设问的限定角度,不能从法律角度答题,如:李某没有做到尊重林某等。第四,部分考生没有深挖材料和设问,答案偏离考题,如:答成法律与生活的关系,法律面前人人平等等知识。

(三)第三问答题情况分析

1.设问三:上述案例对我们参与社会生活有哪些有益的启示?(4分)通过设问中“启示”一词判断设问类型为启示类,要答做法。参考答案:合理调节情绪;理性参与网络生活;自觉遵守道德;自觉遵守法律;依法维权等,考查学生怎样参与社会生活,可多维度作答。如:①心理即情绪角度;②合理利用网络;③道德;④法律:自觉遵守法律;增强法律意识;自觉守法;依法办事等;⑤权利等。此问涉及《课标》核心素养的道德修养、法治观念、健全人格。突出考查学生理解、运用、分析问题能力,提升学生解决问题的综合能力。

2.学生常见错误及失分原因。第一,审题不清,题型把握不准。启示应答成做法,部分学生答成意义,如:有利于增强法律意识等;第二,缺乏发散思维,答题角度单一。围绕一个知识点从不同层次分析,如:依法维权的程序和方法;第三,答案缺乏层次性和逻辑性。部分学生整段作答,没有序号没有层次。第四,答案与材料脱节。学生不看材料草率作答,如:从民主角度、宪法角度答题。

基于24题试题特点和对学生答题情况的分析概况以下几点教学启示。

三、教学启示

(一)反复研读《课标》和教材,明确教、学、评的内容

《课标》针对“内容要求”提出“学业要求”“教学提示”,细化了评价与考试命题建议,注重实现“教—学—评”一致性,增加了教学、评价案例,不仅明确了“为什么教”“教什么”“教到什么程度”,而且强化了“怎么教”的具体指导,对教学备考有很强的指导意义。

(二)整合教材内容,归纳重点题型,构建知识体系

学生通过对所学知识进行温习巩固、查漏补缺,根据自身情况整合教材,打破原有的教学顺序,把有相同点或者有关联的章节综合在一起,找出潜藏在零散知识背后的纽带,搭建完整的知识框架,形成清晰的知识网络图,能让零散的知识系统化、条理化,让暂时性记忆成为永久性记忆,机械性记忆变为理解性记忆,把知识内化,做到活学活用。

(三)重视教材栏目,深度剖析并创新性使用

如《道德与法治》八年级(下册)课本104页“微博骂人事件”同样承担法律责任的事例,设问跟24题几乎重合。所以教师在日常教学中要深挖教材中典型的例题,通过对教材栏目中典型例题的分析,使学生形成正确的思维习惯,引导学生拓展思维、提升能力。

(四)夯实教材基础,反复强化核心知识基本内容

基于“双减”正常的试题命制,更重视对于核心主干知识的考查,所以要重视基本概念、基本知识、基本题型、基本方法、基本能力等内容的学习,帮助学生弄清易错点、易混点、易错字等。对主干知识要求学生必须掌握,不仅要说对,还要写对。对于易混点,要注意从概念、对象、区别、联系等角度进行比较,帮助学生进行区分。如:“名誉权”与“荣誉权”等权利的名称及区分,“权利与义务的关系”等。

(五)多途径关注社会热点,积累素材提升能力

利用课前时间进行新闻述评,同时也可利用学校资源,开展活动积累素材,还可依托学校资源和时事新闻开展开展系列活动。学生在搜集和学习相关内容的基础上,丰富课外知识积累素材,提升分析、解决问题的能力。

(六)规范答题习惯,提升解题能力惯

第一,让学生在答题过程中使用政治术语,书写工整、卷面整洁、条理清晰(标注序号)等,培养学生良好的答题习惯;第二,在教学中指导学生勾画关键词,学会提炼归纳有效信息,能够多角度思考问题,使学生养成正确的思考方式和思维习惯,从而提高解题能力;第三,试卷讲评时,教师可选取典型试卷让学生审阅,明确评分标准,在审阅他人试卷的基础上,也有助于提高自己答题的规范性和准确性。

“点悟深思研中考,思维革新促教学”《课标》明确指出,思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,道德与法治课程是义务教育阶段的思政课,旨在提升学生的思想政治素质、道德修养、法治素养和人格修养等,增强学生做中国人的志气、骨气、底气,为培养以实现中华民族伟大复兴为己任的有理想、有本领、有担当的时代新人打下牢固的思想根基。2023年河北省中考道德与法治第24题,把握时代脉搏,选用紧跟时代的生活素材,营造积极正面的氛围,突出试题的开放性、前瞻性,注重能力的考查。知不足而后进,望远山而力行。学之愈深,知之愈明,行之愈远。教师要深研中考试题,用命题引导新课程理念下的教学,在思考中不断寻找教学和复习的有效策略。